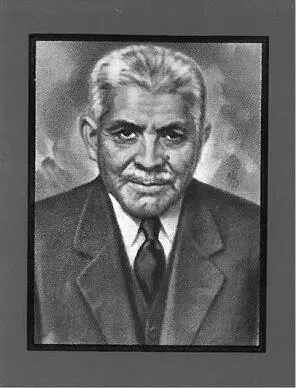

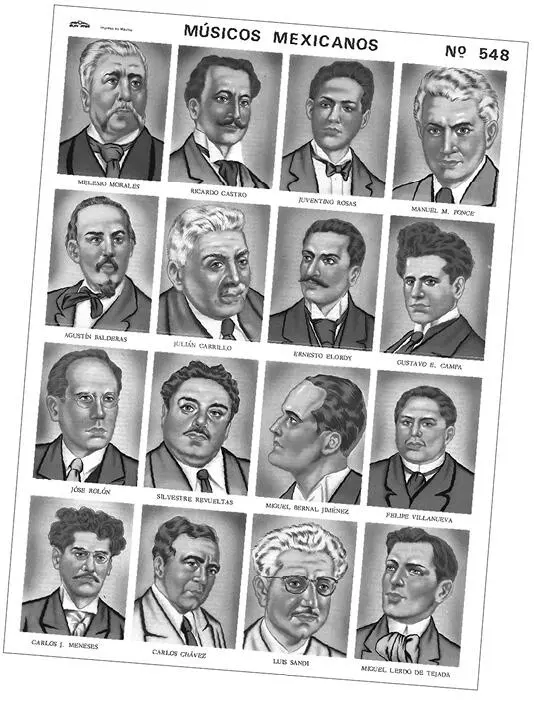

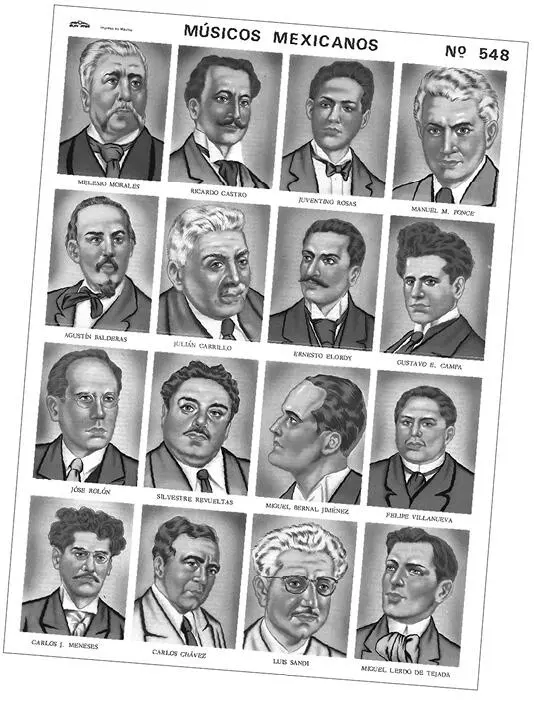

1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Escuché el nombre de Julián Carrillo por primera vez durante mi infancia en México en la década de 1970. Fue en ese momento que supe por primera vez de su Sonido 13 gracias a una muy vaga descripción en el libro de texto de música de la escuela secundaria y las cartas y láminas sobre música y músicos mexicanos que, en nuestra infancia pre-internet, mis amigos y yo solíamos comprar en las papelerías para ilustrar nuestros trabajos escolares (Fig. 1.2 y 1.3)31. También recuerdo vagamente haber leído ya de adulto una biografía para niños sobre el compositor (Fig. 1.4).

Figura 1.2. Estampa de Julián Carrillo. La parte posterior incluye una pequeña biografía. Ediciones RAF.

Figura 1.3. Ilustración de compositores mexicanos. Julián Carrillo aparece en la segunda hilera de la segunda columna. Ediciones Sun Rise.

Figura 1.4. Cubierta de Biografías para niños.

Julián Carrillo.

Sin embargo, lo que me permitió en esos años desarrollar una idea más formada del Sonido 13 y su significado fueron una serie de eventos aparentemente inconexos. El primero se dio a principio de la década de 1980. En esos años, Guillermo Ochoa, conductor del popular programa de televisión matutino Hoy mismo, se convirtió en el centro de una polémica mediática. Al final de la transmisión de una ejecución en vivo de música del Sonido 13 en su programa, Ochoa anunció que su productor había recibido una serie de llamadas telefónicas por parte de la audiencia diciendo que sus mascotas habían enloquecido mientras sonaba esa música: los perros no paraban de aullar y los canarios volaban sin parar de un lado a otro dentro de sus jaulas32. El segundo evento fue un viaje escolar al Planetario Luis Enrique Erro de la Ciudad de México durante mi primer año del secundario que se transformó en una experiencia única cuando la proyección de cuásares, cúmulos y galaxias sobre el domo fue acompañada por los inesperados sonidos de dos arpas microtonales tocadas en vivo. El tercer evento fue un happening en la Ciudad de México al que llegué por casualidad; en este, una arpista y un guitarrista se presentaron tocando un set de piezas del Sonido 13 en un ambiente casi New Age de espiritualismo Neo-Azteca –con quema de copal y pinturas de Carrillo vistiendo el penacho de Moctezuma incluidos–. Estos eventos fueron filtros culturales fundamentales que me permitieron (tanto a mí como a otros jóvenes de mi generación, como descubriría más tarde durante mi trabajo de campo) crear una representación muy específica del Sonido 13; una que jamás podría ser completamente borrada, incluso cuando mi propia investigación posterior me mostrara el proyecto musical de Carrillo en un tono completamente diferente.

En México, en donde se puede escuchar hablar con orgullo sobre el Sonido 13 como “invención mexicana”, junto con la creencia de que el Sonido 13 es un sonido en particular, uno debiera preguntarse cómo las relaciones entre estos eventos generan un significado imaginario del Sonido 13. Alguno de estos eventos no serían considerados como parte de una historia lineal, tradicional o cronológica de la música mexicana; y aquellos que pudieran entrar en dicho relato adquirirían significado en relación con los eventos que lo preceden y suceden en el continuo espacio-tiempo de la historia. Esta situación haría perder de vista el hecho de que, consciente o inconscientemente, estos eventos establecen relaciones en nuestra memoria. Lo que sugiero es que una nueva mirada para entender y relacionar estos momentos entre sí, sumada al discurso estético del propio Julián Carrillo, ayudaría a los investigadores a cuestionar las narrativas lineales surgidas de los análisis tradicionales de la musicología, los cuales construyen el sentido de eventos específicos como la consecuencia de hechos contiguos en el continuo espacio-tiempo, y a través del filtro de criterios estéticos eurocéntricos. La asociación de eventos separados en el continuo espacio-tiempo no solo nos obligaría a cuestionar el significado de estos mismos momentos, también nos obligaría a re-imaginar nuestros propios objetos de estudio.

Estas nuevas estrategias relacionales están basadas en dejar atrás la vieja pregunta que dio origen a la musicología como proyecto positivista. En lugar de preguntarse por la naturaleza de la música y su significado “intrínseco”, esta nueva estrategia pregunta acerca de los tipos de relaciones necesarias para que “lo musical” suceda, y se cuestiona sobre los lugares y momentos en los que este adquiere significado. Planteo entonces que estas preguntas investigan los procesos sociales que definen tanto a músicos y oyentes en sus acciones individuales como en sus relaciones en el tiempo. Un modelo relacional no lineal consideraría el fenómeno musical en términos de complejos culturales de performance y estudiaría qué sucede cuando la música sucede, en los varios momentos y circunstancias en las que sucede, en lugar de restringir la experiencia musical a las obras y los compositores. Este tipo de complejos culturales permiten la articulación en la multiplicidad de espacios e instantes en los que la música sucede, y en donde los eventos sonoros adquieren sentido: desde el locus de producción o composición y ejecución hasta su recepción, los procesos de marketing que regulan su circulación y las diferentes redes relacionales que hay entre todos ellos. En otras palabras, esta es una historia de cómo, en palabras de Tia de Nora, “la música cobra sentido en relación a momentos particulares bajo circunstancias particulares”33. Al cambiar el foco del estudio de las personalidades musicales históricas y sus textos con valor y significado absoluto hacia el análisis de los procesos por los cuales los sonidos y sus hacedores producen sentido a través del tiempo y bajo circunstancias sociales y personales específicas, sugiero entonces que el continuo espacio-tiempo en el cual estas prácticas significantes tienen lugar, es también una invención de las narrativas históricas aquí cuestionadas. Diseccionar estas narrativas es fundamental para entender cómo el significado musical es creado relacional y transhistóricamente.

Es por esta razón que propongo un método transhistórico de análisis que relacione eventos de manera no lineal y cuya estructura narrativa surja de la complejidad del proceso que está siendo estudiado. Este tipo de narrativa no solo trataría de contar una historia sobre un complejo cultural de performance desde dentro de ese mismo complejo, sino que también intentaría adentrar al lector en esa relación caótica, casi rizomática de eventos y materiales que forman ese complejo, para poner en evidencia las maneras en las cuales la narratividad y la lectura le otorgan un modo, una cohesión y un significado contingentes. Como sistemas formados por diversas fuerzas de producción, consumo y distribución, los complejos culturales de performance van más allá de los discursos poiéticos o estéticos de los compositores y músicos que los producen o incorporan dentro de circuitos de recepción que, a su vez, reproducen estos discursos. Para entender la música y la experiencia musical como parte de un complejo cultural de performance más amplio, es necesario acercarse a su estudio de manera no lineal, tratando de establecer relaciones entre eventos aparentemente inconexos dentro del continuo espacio-tiempo.

Читать дальше