Das vorliegende Buch ist ein Plädoyer und eine Anleitung dafür, diese Gelegenheit, die ein Studium der Erziehungswissenschaft bietet, zu nutzen, statt vorschnell nach rezeptförmigen Handlungsanweisungen Ausschau zu halten.

2 Wie dieses Buch entstanden ist

Dieses Buch geht nicht nur auf meine persönlichen Erfahrungen als Hochschullehrer zurück, von denen einleitend die Rede war, sondern ist auch im Kontext einer hochschulpolitischen Debatte entstanden, die unter der Überschrift »Kerncurriculum Erziehungswissenschaft« geführt wurde und wird. Diese Debatte betrifft die Frage, was eigentlich den Kern eines erziehungswissenschaftlichen Studiums ausmacht oder ausmachen soll. Ihren Hintergrund bildet die von vielen geteilte Einschätzung, dass das Pädagogikstudium in seiner bisherigen Form zu wenig strukturiert war und hinsichtlich der Studieninhalte und des Lehrangebots eine allzu große Beliebigkeit aufwies. 3Ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft soll diesem Missstand abhelfen, indem es einen verbindlichen »Kern« an wissenschaftlichen Fragestellungen und Grundkenntnissen ausweist, der es Studierenden und Lehrenden erlaubt, zwei Arten von Studieninhalten zu unterscheiden: ein für die Vorbereitung auf die künftige pädagogische Tätigkeit unentbehrliches Wissen sowie ein spezielleres Wissen, das Gegenstand studiengangsspezifischer und individueller Schwerpunktsetzungen darstellt. Die Funktion, die dem als »Kern« ausgewiesenen Wissen zugeschrieben wird, besteht darin, eine verlässliche Grundlage an Kenntnissen zu schaffen, die als gemeinsame Basis für Schwerpunktsetzungen und Vertiefungen im weiteren Studium dienen soll. 4

In diesem Sinne wurde an der Universität Hamburg seit einigen Jahren ein solches Kerncurriculum Erziehungswissenschaft entwickelt und erprobt, das im Umfang und Zuschnitt an den Erfordernissen der Lehramtsstudiengänge ausgerichtet ist, aber auch Geltung für ein erziehungswissenschaftliches (Hauptfach-) Studium beansprucht, das auf pädagogische Tätigkeiten außerhalb der Schule vorbereitet. Dieses Kerncurriculum besteht aus einer Reihe von Lehrveranstaltungen, deren Themen und Inhalte die von den Prüfungs- und Studienordnungen festgelegten Rahmenbedingungen im Fach Erziehungswissenschaft näher konkretisieren. 5

Für jede dieser Veranstaltungen hat eine Gruppe von Lehrenden ein Rahmenkonzept entwickelt, das Ziele, Inhalte und Lehr-Lern- Formen der Veranstaltung beschreibt und an der Universität Hamburg nach einer zweijährigen Erprobungsphase ab dem Sommersemester 2004 verbindlich eingeführt wurde. Die damals entwickelten Rahmenkonzepte haben mittlerweile Eingang in das Modul »Grundlagen der Erziehungswissenschaft« in den Lehramtsstudiengängen sowie im Bachelorstudiengang »Erziehungs- und Bildungswissenschaft« gefunden. Das vorliegende Buch basiert auf dem Rahmenkonzept der Veranstaltung Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. 6Dieses Rahmenkonzept zielt darauf ab, einen Überblick über die wichtigsten begrifflichen, theoretischen und methodischen Grundlagen der Erziehungswissenschaft zu vermitteln und dies mit einer exemplarischen Vertiefung ausgewählter Problemstellungen zu verbinden. Das vorliegende Buch stellt nun meine Version einer Ausgestaltung dieses Rahmenkonzepts dar, die auf mehreren Vorlesungen und Seminaren beruht, die ich seit 2001 an der Universität Hamburg durchgeführt habe.

3 Was sind Grundbegriffe, Theorien und Methoden?

Der Titel des Buches und die Rede von einem »Kerncurriculum« könnte den Eindruck erwecken, es gäbe so etwas wie einen verbindlichen Kanon an pädagogischem Grundwissen, der zwischen den Lehrenden des Fachs unumstritten sei und den alle Studierenden sich aneignen müssten, um halbwegs erfolgreich durchs Studium zu kommen. Doch so plausibel der Wunsch nach Orientierung auch sein mag, so wenig Übereinstimmung besteht bei den Vertretern des Faches in der Frage, was denn nun konkret den Kern des erziehungswissenschaftlichen Studiums ausmachen soll und welche Grundbegriffe, Theorien und Methoden dabei unbedingt erörtert werden müssen. Was im Folgenden vorgelegt wird, ist also nichts anderes als ein Vorschlag, wie eine Einführung in grundlegende Fragen der Erziehungswissenschaft aussehen könnte.

Um diesen Vorschlag näher vorzustellen, sei zunächst erläutert, was darin unter Grundbegriffen, Theorien und Methoden verstanden wird. Die Bedeutung dieser Termini lässt sich am besten anhand der unterschiedlichen Funktionen beschreiben, die ihnen im Blick auf pädagogisch relevante Handlungssituationen zukommen. Als Grundbegriffe werden hier diejenigen Begriffe bezeichnet, die dazu dienen, grundlegende Sachverhalte in der Erziehungswirklichkeit zu erfassen, zu unterscheiden und in Beziehung zueinander zu setzen. Die schwierige und philosophisch umstrittene Frage, ob solche Sachverhalte in der Erziehungswirklichkeit unabhängig von jenen Begriffen vorliegen und durch diese nur bezeichnet werden oder ob die Leistung wissenschaftlicher Begriffe vielmehr darin besteht, solche Sachverhalte überhaupt erst hervorzubringen, kann hier nicht diskutiert werden. Fürs Erste soll es genügen, sich klarzumachen, dass Begriffe vor allem dazu dienen, ein eher diffuses Gebilde wie »die Erziehungswirklichkeit« genauer zu strukturieren und darin einigermaßen präzise voneinander abgrenzbare Phänomene zu unterscheiden, indem man sie zu benennen, ihre Eigenschaften zu beschreiben und mit den Eigenschaften anderer Phänomene zu vergleichen versucht.

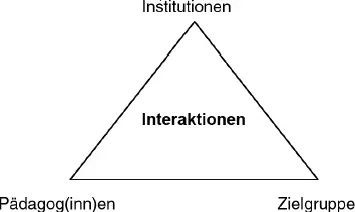

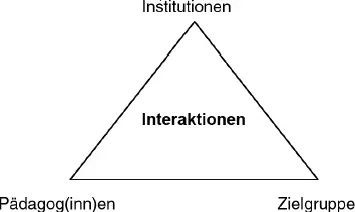

Die Vielzahl unterschiedlicher Systematisierungsversuche, die sich in Einführungen und Handbüchern der Erziehungswissenschaft finden (vgl. z. B. Lenzen 2006/07 und Krüger 2009), legt Zeugnis ab von der Schwierigkeit, diese Grundbegriffe in eine systematische Ordnung zu bringen oder auch nur eine genau abgrenzbare Anzahl solcher Grundbegriffe anzugeben. Der hier vorgelegte Vorschlag, der die Grundbegriffe Erziehung, Bildung und Sozialisation in den Mittelpunkt stellt, geht von der Überlegung aus, dass an pädagogisch relevanten Situationen regelmäßig mindestens drei Instanzen beteiligt sind: eine(r) oder mehrere Pädagogen bzw. Pädagoginnen (Eltern, Lehrer usw.), eine Zielgruppe, die aus den Adressaten des pädagogischen Handelns besteht (Zu-Erziehende, Schüler usw.), und eine oder mehrere Institutionen, innerhalb derer das Erziehungsgeschehen stattfindet (Familie, Schule usw.).

Abb. 1: An pädagogisch relevanten Situationen beteiligte Instanzen

Eine mögliche Ordnung erziehungswissenschaftlicher Grundbegriffe könnte man erhalten, wenn man versuchen würde, in der Erziehungswissenschaft häufig vorkommende Begriffe jeweils einer dieser drei Instanzen zuzuordnen (wie z. B. den Begriff Kindheit der Instanz Zielgruppe oder den Begriff Erziehungsziel der Instanz der Pädagog(inn)en). Dabei fällt jedoch auf, dass viele Begriffe keiner der drei Instanzen eindeutig zuzuordnen sind, sofern sie gerade das Geschehen bzw. die Interaktionen zwischen den Instanzen betreffen (wie z. B. Erziehung, Bildung, Sozialisation, Unterricht, Lernen usw.). Auf solche Begriffe konzentriert sich die folgende Darstellung. Dabei wurden mit Erziehung, Bildung und Sozialisation drei Grundbegriffe ausgewählt, die als besonders zentral gelten können. 7

Als Theorien lassen sich mehr oder weniger systematisch geordnete Aussagen über Sachverhalte in der Erziehungswirklichkeit verstehen, die sich auf solche Grundbegriffe beziehen und diese zueinander in Beziehung setzen. Theorien im Sinne solcher Aussagensysteme erheben den Anspruch, mit Hilfe jener Grundbegriffe pädagogisch bedeutsame Sachverhalte möglichst adäquat zu beschreiben und auf diese Weise dem Nachdenken über diese Sachverhalte und über pädagogisches Handeln eine Grundlage zu bieten. Die folgende Darstellung beschränkt sich dabei auf Theorien, die sich jeweils einem der drei behandelten Grundbegriffe zuordnen lassen, d. h. also auf Theorien der Erziehung, der Bildung und der Sozialisation. Um sowohl die historische als auch die aktuelle Dimension solcher Begriffe und Theorien einzubeziehen, wurden für die Darstellung in diesem Band jeweils exemplarisch eine ältere und ein bis zwei jüngere Theorien ausgewählt, also für den Begriff Erziehung z. B. die Erziehungstheorie Kants aus der Zeit um 1800 sowie die beiden einander entgegengesetzten Erziehungskonzepte Brezinkas und Krons als Beispiele aus der Gegenwart.

Читать дальше