Natürlich durfte man darüber diskutieren, ob es nicht richtig wäre, Özil und Gündogan daheim zu lassen, nachdem sie einem Autokraten die Ehre erwiesen hatten. Was eine Premiere gewesen wäre, denn bis dahin war die politische Gesinnung eines Nationalspielers Privatsache. Man hätte dann aber konsequenterweise alle Nationalspieler einer Gesinnungsprüfung unterziehen müssen. Einschließlich der Frage, wie sie zu den Regimen in Russland, Saudi-Arabien, Katar, der Türkei etc. stehen. Und Özil und Gündogan hätte man fragen müssen, was sie vom bundesdeutschen Rechtsstaat halten. So aber hatte die Debatte von vornherein etwas durch und durch Bigottes.

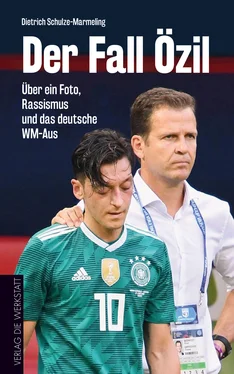

Nach dem Foto mit Erdogan kam es in Berlin zu einem Treffen der beiden Nationalspieler mit Bundestrainer Jogi Löw, DFB-Manager Oliver Bierhoff und DFB-Boss Grindel. Anschließend schien es so, als sei die Sache für die DFB-Führung und die Spieler ausgestanden. Aber der Konflikt hatte längst eine nicht mehr zu stoppende Dynamik entwickelt. Denn die Frage: „Wie halte ich es mit dem Autokraten Erdogan?“, wurde im Netz und mit Einschränkungen auch im Stadion von einer rassistischen Stimmung überlagert. Die in Deutschland lebenden Bürger türkischer Herkunft waren bereits in den 1970ern und 1980ern die Zielscheibe rassistischer Attacken gewesen. „Türke“ wurde zum Synonym für Ausländer. Ich habe in den 1970ern und 1980ern viele Samstage in den Kurven von Bundesligastadien verbracht – Hass auf „die Türken“ war hier allgegenwärtig, auch wenn weit und breit kein Türke zu sehen war. Nicht auf den Rängen und kaum auf dem Spielfeld (die Ausnahme war damals Erdal Keser, der für Borussia Dortmund spielte). Der gegen Özil gerichtete Rassismus war nicht neu und der DFB-Führung bestens bekannt. Schon vor der WM hatte kein anderer Spieler von deutschen Fans so viel Rassismus zu spüren bekommen wie Mesut Özil. Erstmals öffentlich wurde dies bei der EM 2012.

Nun kam noch ein sportlicher Misserfolg hinzu. Bei der WM in Russland schied die deutsche Nationalelf als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde aus. Die Medien sprachen nach gut 270 Minuten Turnierfußball von einem „historischen Debakel“, der „größten Pleite in der WM-Geschichte“, einem „Albtraum“, ja sogar von einem „Untergang“. Das „Fußball-Volksgericht“ forderte die Köpfe von Bundestrainer Jogi Löw und DFB-Manager Oliver Bierhoff. Die beiden „deutsch-türkischen“ Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan sollten gefälligst auch gehen, denn mit ihnen habe der ganze Mist angefangen.

Dass Deutschland 2014 mit einer „multi-ethnischen“ Mannschaft Weltmeister wurde, dass die Rückkehr der DFB-Elf in die Weltspitze und die Verbesserung ihrer Spielkultur viel mit der Öffnung des Teams gegenüber Einwandererkindern zu tun hatte, war nicht nach dem Geschmack aller Fußballfans gewesen. Hier verhielt es sich ähnlich wie im Falle der „Flüchtlingskrise“, wo zunächst nur die „Willkommenskultur“ hör- und sichtbar war und ein breiter Konsens bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen zu existieren schien. Bevor sich Rechtspopulisten und Rechtsextremisten immer lautstärker und massiver in den öffentlichen Diskurs einmischten – so lange, bis sie dessen Richtung bestimmten.

2014, auf dem Höhepunkt des „deutschen Fußballwunders“, schien nicht nur die Spielweise der Löw-Elf, sondern auch das Mitwirken von Einwandererkindern auf einen breiten Konsens zu stoßen. 2018 war dies nicht mehr der Fall. Die rechtspopulistische Welle, die über Europa schwappte, machte auch vor der deutschen Nationalmannschaft nicht halt. Aber Deutschland stand damit nicht allein. Auch in der Schweiz und Dänemark wurde über das Mitwirken von Einwandererkindern diskutiert, obwohl die Nationalmannschaften beider Länder davon profitierten. In Frankreich sowieso, aber dort war der Gewinn der WM zunächst einmal „ein Schlag in die Fressen von rechten Identitären, von Rassist/innen und populistischen Giftmischern wider die republikanische Moderne in Frankreich selbst“, wie Jan Feddersen in der „taz“ schrieb. Kylian Mbappé oder Samuel Umtiti seien „Repräsentanten jenes modernen Landes, das nicht mehr allein hellhäutig und privilegiert ist. Aber sie haben den Aufstieg zu Ruhm und Glorie selbst gewollt, sie haben sich nicht einschüchtern lassen, sie haben sich selbst ermächtigt, ihr Land zu repräsentieren – weltmeisterlich.“

Anstatt seine Spieler gegen die rassistischen Angriffe offensiv in Schutz zu nehmen, forderte DFB-Präsident Reinhard Grindel, Özil müsse sich zu Erdogan äußern. So hielt Grindel das Thema auch noch zwei Monate nach dem fatalen Fotoshooting am Kochen – mit einem Verweis auf einen veränderten „Resonanzboden für das Thema Integration“, sprich: den Vormarsch von Rechtspopulismus und Rechtsex -tremismus. War Grindel von allen guten Geistern verlassen, ein Opportunist ohne große Skrupel, oder verfolgte er ein politisches Kalkül, wie manche mit Verweis auf seine politische Karriere mutmaßten? Im deutschen Bundestag hatte der CDU-Abgeordnete Grindel den Ruf eines „Rechtsaußen“ genossen. Anlässlich seines Vorgehens im Fall Özil erinnerte sich der Grünen-Politiker Özcan Mutlu, ebenfalls Bundestagsmitglied, an eine Rede, die Grindel 2013 zum Thema „Doppelte Staatsbürgerschaft“ gehalten hatte. „Was Grindel da von sich gab, war nicht nur tendenziös. Es war reinster AfD-Sprech, bevor es diese Partei überhaupt gab.“

Es war das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Nationalspieler öffentlich von der Führung seines Verbands zu einem politischen Statement aufgefordert wurde. Zu einem Statement gegen ein Staatsoberhaupt, dessen Herrschaft die Bundesregierung mit Geld und Waffen stabilisierte. (Im Schatten der Özil-Debatte ließ die Bundesregierung ihre Türkei-Sanktionen auslaufen…) Grindels Message war verheerend. Ein Rücktritt Özils war nun unausweichlich. Und fortan musste sich ein türkischstämmiger Spieler noch genauer überlegen, ob er für die Auswahlteams des DFB auflaufen will. Warum soll man ein Publikum bespaßen, das einen nicht mag? Und warum soll man für einen Verband spielen, der bei rassistischen Angriffen kein Rückgrat zeigt, populistischen Stimmungen Rechnung trägt und einen bei Misserfolg zum Sündenbock abstempelt?

In einem Interview mit dem „Kölner Stadtanzeiger“ ließ Baha Güngor, ein in Köln lebender türkisch-deutscher Journalist, seinem Frust freien Lauf: „Mesut Özil hat einen riesengroßen Fehler gemacht, sich von einem Despoten missbrauchen zu lassen vor den Wahlen in der Türkei. Aber was daraus gemacht wurde, ist ein gesellschaft-liches Armutszeugnis.“ Özil erleide nun das Schicksal von hunderttausenden türkischstämmigen jungen Menschen in Deutschland, die sich total integriert hätten, die aber, „weil sie sich eben auch zu ihren türkischen Wurzeln bekennen, immer wieder zwischen die Fronten geraten. Das ist etwas, das jeder normale Türkischstämmige erlebt, dass er immer wieder aufgefordert wird, sich zu einer Seite zu bekennen.“ Die Gesellschaft in Deutschland gestehe ihnen nicht zu, „beides zu sein: deutsch und türkisch und sich zu beiden Wurzeln zu bekennen“. Die DFB-Oberen hätten der Integration in Deutschland einen Bärendienst erwiesen. „Ich glaube, dass Mesut Özil eine vorbildhafte Figur für junge Deutschtürken war. Aber damit ist es jetzt vorbei.“

Der Rassismus, mit dem Özil seinen Rücktritt begründete, war von der allgemeinen politischen Entwicklung in Deutschland nicht zu lösen. Weshalb Christian Spiller auf Zeit.online schrieb: „Im Jahr 2018 tritt ein deutscher Nationalspieler wegen Rassismus zurück. Was ist nur los mit diesem Land? Mesut Özils Rückzug ist ein fatales Signal in einer besorgniserregenden Zeit.“ In der „taz“ betrachtete Jan Feddersen den Rücktritt als Indiz für einen größeren Kulturkampf: „Özils wütender Hilferuf ist auch ein Symbol für die Wünsche im DFB (und Deutschland), aus der Fußballmannschaft wieder eine kernige Truppe früherer Tage zu gestalten – ohne ‚Multikulti-Kuddelmudel‘.“ Auch die Politik meldete sich zu Wort. Bundesjustizministerin Katarina Barley: „Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt.“

Читать дальше