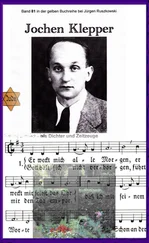

Der Evangelische Presseverband für Schlesien (EPS), 1914 gegründet, unterhält seit 1919 eine Geschäftsstelle. Der Verband residiert in einem vierstöckigen Bürgerhaus am Schweidnitzer Stadtgraben Nr. 29, mit Postkartenblick auf die Liebichshöhe. Jochen Kleppers Arbeitsplatz wird freilich ein eher bescheiden eingerichteter, nicht sehr heller Büroraum zum Innenhof des Gebäudetraktes hin. Den großen Arbeitstisch dort teilt er sich mit zwei Kollegen. Da ist einmal der gelernte Buchhändler Rudolf Mirbt, Sohn eines Kirchenhistorikers und leidenschaftlicher Förderer der Laienspielarbeit, der bei Jochen Kleppers Einstieg gerade die 30 überschritten hat. Und da ist vom Winter 1927 an Kurt Ihlenfeld, zwei Jahre älter als Klepper und Theologe wie dieser – mit dem Unterschied, dass Ihlenfeld gerade sein zweites theologisches Examen hinter sich gebracht hat.

Das Hauptorgan des EPS ist das mittlerweile wöchentlich erscheinende Gemeindeblatt Unsere Kirche mit der ansehnlichen Auflage von 42 000 Exemplaren. Außerdem gibt der Presseverband volksmissionarische Traktate heraus, speist die schlesischen Zeitungen mit Nachrichten aus dem kirchlichen Leben und die Gemeindeblätter anderer Landeskirchen mit spezifisch Schlesischem. Mit all dem bekommt Jochen Klepper nun zu tun; vom Mai 1927 an erscheinen in »Unsere Kirche« fast im Wochentakt literarische, biografische, kirchengeschichtliche Beiträge aus seiner Feder.

Als Geschäftsführer und Generaldirektor des Evangelischen Presseverbandes fungiert seit 1919 Pfarrer Walter Schwarz, Jahrgang 1886, ein tatkräftiger Mann. Ihm ist Jochen Klepper von nun an verantwortlich. Der »unermüdliche, großzügige und ideenreiche Initiator des ganzen Unternehmens« (so urteilt Kurt Ihlenfeld über ihn) lässt seiner Kreativabteilung viel Freiraum, fordert sie andererseits aber auch. Jochen Klepper zum Beispiel zieht er heran zur Redaktion seiner »volksaufklärenden« Flugblätter eher erbaulichen, tröstenden und mahnenden Inhalts. Jochen Kleppers Anteil an der Erstellung dieser Traktate ist wohl eher handwerklicher als inhaltlicher Natur. Stil und Anspruch sind grundverschieden von allem, was er zeitgleich schreibt, aber er wird nun mal als Schriftleiter der Blätter genannt. Rita Thalmann wird später abfällig urteilen: »... passt sich willig dem einfältig-konservativen Frömmigkeitsstil kirchlicher Kreise an, der in diesen Flugblättern zum Ausdruck kommt«. 32Aber was hätte Jochen Klepper machen sollen? Dagegen aufbegehren, kaum dass er die Stelle angetreten hat? Ein Tagebucheintrag zehn Jahre später verrät, dass Jochen Klepper mit Walter Schwarz nicht unbedingt auf einer Linie war. Er spricht von »meinem ersten von mir sehr abgelehnten und nicht verstandenen Chef«. 33Aber immerhin: Chef. Kurt Ihlenfeld bescheinigt Walter Schwarz, er habe zu seinen Redakteuren »die denkbar kollegialsten Beziehungen« gepflegt: »Wir drei – Mirbt, Klepper und ich – gaben ihm mit unserer so gar nicht behördenfrommen Naivität unserer Arbeitsweise gewiss manche Nuss zu knacken. Er hielt den Schild über uns, wenn Beschwerden kamen. Diese konnten ja nicht ausbleiben, und wir machten zu dritt an unserem Arbeitstisch oder auch zu viert, im winzigen Studio des Direktors, unserem Herzen darüber Luft.« 34

Die Aufgabenteilung hat sich innerhalb weniger Monate fast von selbst ergeben. Rudolf Mirbt kümmert sich von Fachs wegen um den Buchhandel, außerdem übernimmt er die Geschäftsführung der »Schlesischen Arbeitsgemeinschaft für evangelische Volksbildung« und ist in dieser Eigenschaft viel unterwegs im Land. Sein zweiter Wirkungsort ist das Volkshochschulheim der Schlesischen Landeskirche in Klein-Silsterwitz, 35 Kilometer südwestlich von Breslau, und später in Kamenz in der Oberlausitz. Kurt Ihlenfeld betreut verantwortlich die Gemeindezeitschrift Unsere Kirche und den Volkskalender. Und vor Jochen Klepper hat sich schon nach wenigen Wochen im EPS ein gänzlich neues Arbeitsfeld aufgetan: die Rundfunkkritik.

Die »Schlesische Funkstunde A. G.« 35hat ihren Sendebetrieb 1924 aufgenommen; ihr Sendegebiet umfasst die Oberpostdirektionen Breslau, Liegnitz und Oppeln, und damit kann der Sender rein theoretisch 4,5 Millionen Menschen erreichen. Tatsächlich haben 1927 etwas mehr als 100 000 Haushalte im Sendegebiet ein Radiogerät, Tendenz stetig steigend. Noch muss man sich das Radio leisten können, ganz billig ist das Vergnügen nicht, aber deshalb umso erstrebenswerter. Die »Schlesische Funkstunde« ist ein Kultursender. Zweiter Mann nach dem Vorstandsdirektor ist bereits der künstlerische Leiter (und spätere Intendant) Fritz Walter Bischoff. Man hält sich eine dreizehnköpfige Funkkapelle, und auch das Schlesische Landesorchester mit seinen 75 Mitgliedern ist fest gebucht. Lesungen, Essays, Buchbesprechungen, Hörspiele und Konzerte machen den Großteil des Programms aus. Daneben gibt es Volkstümliches wie die Auftritte des schlesischen Komikers Ludwig Manfred Lommel, der mit seinen Sketchen das neue Medium ironisch auf die Schippe nimmt und vorgibt, für einen (natürlich rein fiktiven) »Sender Runxendorf« zu sprechen. Lommel ist damit der Urahn von Radio-Comedysendungen wie Peter Frankenfelds »Valsch verbunden« in den 60er-Jahren oder »Stenkelfeld« kurz vor und nach der Jahrtausendwende.

Zu besprechen gibt es also eine Menge, und das obliegt beim Evangelischen Presseverband nun Jochen Klepper. Den »Rundfunkpressedienst« wird er drei Jahre lang versehen. Diese berufliche Nähe zum Sender bringt es mit sich, dass er schon bald auch selbst der »Schlesischen Funkstunde« zuarbeitet. Sein Debüt im Radio gibt er am 12. Juni 1927 mit einem Beitrag zum 200. Todestag von August Hermann Francke. Und wer Hörfunksendungen rezensieren und selbst gestalten will, muss auch selber Radio hören. Also lässt er sich in seiner Wohnung in Kleinburg einen Empfänger installieren.

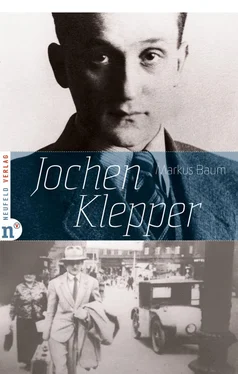

Die Arbeit beim EPS dient vor allem dem Broterwerb, aber zusammen mit seinen freien journalistischen Arbeiten füllt sie ihn aus und tut ihm auch körperlich gut. »Alle hässlichen Überreizungserscheinungen sind geschwunden und die Kopfschmerzen auf ein Maß zurückgegangen, wie sie schließlich fast jeder geistige Arbeiter hat«, berichtet er brieflich an Rudolf Hermann. »Erklären kann ich mir nur nicht, dass ich immer noch so viel abnehme.« 36Diese Selbstaussage deckt sich mit Kurt Ihlenfelds erstem Eindruck von Jochen Klepper: Er begegnete in den Büroräumen des Presseverbandes »einem schmächtigen, in etwas zu weiträumigem blauen Anzug steckenden jungen Mann, der sich zögernd, als fiele es ihm schwer, sich von seinen Gedanken zu trennen, von seinem Platz erhob.« 37

Zumindest mit einer Gehirnwindung denkt der »junge Mann« gelegentlich noch an seine theologische Abschlussarbeit. Das Werk ist bis Ende 1926 bereits auf 500 Seiten angewachsen (viel zu viel, er müsste es drastisch herunterkürzen), aber mittlerweile hat er es zum Steinbruch für Artikel umfunktioniert. Von der Vollendung ist er weit entfernt. Die journalistische und literarische Arbeit nimmt ihn voll und ganz in Beschlag. Er macht sich also selbst etwas vor, wenn er im Oktober 1927 an Rudolf Hermann schreibt: »Die Lizenziatenarbeit muss doch auch endlich zu einem Abschluss geführt werden [...] Herrn Professor Kohlmeyer bin ich sehr dankbar, dass er mit meiner Arbeit solche Geduld hat. Habe ich promoviert, möchte ich dann am liebsten als ganz freier Literat leben. Dem Evangelischen Presseverband hoffe ich auch in nicht allzu langer Zeit kündigen zu können.« Nur um sofort einzuschränken: »Aber in Geldangelegenheiten bin ich vorsichtig [...] Die finanziellen Notwendigkeiten entheben einen aller beruflichen Entscheidungen.« Andererseits vermeldet er stolz: »Nun habe ich ununterbrochen Aufträge, nicht nur in Schlesien. Ab und zu steht jetzt auch manchmal schon nicht von mir, sondern über mich etwas in der Zeitung.« 38

Читать дальше