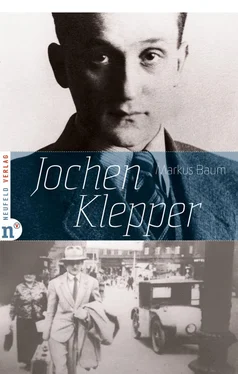

Melie Lohmeyer hat später reichlich Gelegenheit, diesen ersten Eindruck zu revidieren. Die Theologische Fakultät vermittelt finanziell klammen Studenten regelmäßig ein Mittagessen bei einer der Professorenfamilien, und im Fall von Jochen Klepper sind Ernst und Melie Lohmeyer die Gastgeber. Wie erlebt sie ihn dort: »Von einem kindlichen Zutrauen, feinsinnig, bescheiden, offen, sehr bewegt, in jeder Weise angenehm und von Ideen voll bis zum Rand.« 21

Mit der Zeit wird die Professorengattin zur mütterlichen Freundin des Studenten. Ihr, nicht dem poetisch beschlagenen Ernst Lohmeyer, erzählt er von seinen literarischen Versuchen. Ihr erklärt er, wie seine Geschichten entstehen: »Er erzählte mir, er schreibe alle Gespräche des Tages am Abend ganz genau auf, einerlei mit wem er sie geführt habe, ob in einem Laden, ob mit einem Straßenbahnschaffner oder über einen Zaun, ob in der Universität mit Kameraden oder mit einem Professor oder mit einer Portiersfrau ...«. Beobachten und Eindrücke sammeln, Motive ergründen, irgendwann neu kombinieren. Melie Lohmeyer bekommt von Jochen Klepper zu ihrer eigenen Überraschung auch mal einen ganzen Stapel von Gedichten zur Begutachtung anvertraut. Sie studiert sie, findet sie aber »alle so unreif und unoriginell«, dass sie diese Jugendwerke im Papierkorb versenkt. Um später staunend von ihm zu erfahren, dass er die Gedichte, die er selbst für gelungen hält, an »etwa sechzig Zeitungen« schickt – »mitunter würde auch mal eines genommen. So müsse man anfangen«. Sie ist beeindruckt von der Energie, mit der er diesen Weg verfolgt. Zugleich bleibt ihr nicht verborgen, wie sehr Jochen Klepper an seiner Familie, speziell an seiner Mutter hängt. Sie erinnert sich an eine bezeichnende Episode: »Jochen war irgendwie und unvorhergesehen zu etwas Geld gekommen. Ich sehe ihn noch, wie er die Münzen in der Hand hielt und dann zärtlich und nachdenklich meinte: ›Vielleicht kann ich meiner Mutter dafür mal wieder etwas Puder und Schminke kaufen.‹« 22

Es ist wohl kein Zufall, dass Jochen Klepper die Nähe und das Vertrauen von Melie Lohmeyer gesucht hat. (Auch Rudolf Hermanns Ehefrau Millie nimmt an seinem Werdegang Anteil, aber zu ihr hat er nie einen derart engen Kontakt.) Melie Lohmeyer geb. Seyberth, 1923 Mutter zweier kleiner Kinder (ein weiteres Kind war kurz nach der Geburt gestorben), ist eine selbstbewusste Frau mit eigenständiger, starker Persönlichkeit und darin auf Augenhöhe mit ihrem Mann. Sie führt eine »intensive, wenn auch immer hochkomplizierte Ehe«, so wird es ihre Tochter Gudrun später einschätzen. 23Damit hat sie manches gemeinsam mit Hedwig Klepper, das hat auch schon Brigitte Hacker ausgezeichnet, die Arztfrau aus Glogauer Zeiten, und auf ihre Weise passte auch Jochen Kleppers eigenwillige Erlanger Quartiergeberin Olly Budjuhn in dieses Raster. Der junge Mann sucht den Austausch mit Frauen, die ihm geistig mindestens ebenbürtig (und altersmäßig zumeist ein paar Jahre voraus) sind – und auch seiner Mutter das Wasser reichen können.

Beuthen ist ein Nest, verglichen mit Glogau in den Zwanziger Jahren. Glogau und das ähnlich große Erlangen sind ihrerseits Kleinstädte, verglichen mit der brausenden Metropole Breslau. 550 000 Einwohner zählt die Hauptstadt der 1919 neu geformten Provinz Niederschlesien. Eine über tausendjährige Stadtgeschichte, seit Urzeiten Handelsplatz, Bischofssitz seit dem Jahr 1000, im Spätbarock »Hauptstadt der deutschen Dichtung«, seit dem 18. Jahrhundert zunehmend auch Industriezentrum. Die Innenstadt bietet eine imposante Kulisse: Ein gutes Dutzend Kirchtürme, das mächtige gotische Rathaus, Patrizierhäuser aus der Renaissancezeit mit prachtvollen Schaugiebeln. Der lang gestreckte Bau der Universität am Oderufer mutet eher wie ein Schloss an. In den Jahren vor dem Weltkrieg hat sich die Stadt zu einer Perle des Jugendstils entwickelt; das Hotel Monopol, das Kaufhaus Barrasch, die Markthalle, zahlreiche Cafés und Geschäfte in den Straßen der Altstadt huldigen mit ihrer Ornamentik diesem künstlerischen Aufbruch. Südlich der Altstadt, jenseits des Schweidnitzer Stadtgrabens, ragt die 60 Meter hohe Neue Synagoge mit ihrer byzantinisch anmutenden Kuppel auf, der zweitgrößte jüdische Sakralbau in Deutschland.

Das kulturelle Leben in der Stadt ist vielfältig. Das Stadttheater ist eine Opernbühne von europäischem Rang, das Schauspielhaus eines der führenden deutschen Operettentheater, das Thaliatheater in der Nikolaivorstadt eine preiswerte Volksbühne für die kleinen Leute. Die gute Stube ist das Lobetheater in der Lessingstraße; urgemütlich, nur unter Brandschutzgesichtspunkten ein Albtraum. Es gibt einige Konzertsäle und mindestens fünfzehn Lichtspielhäuser, einige davon hochmodern, die meisten in der Schweidnitzer Vorstadt südlich der Altstadt gelegen. Und dann ist da natürlich das Liebich-Theater, die Varietébühne mit angeschlossenem Tanzpalast in der Gartenstraße, westlich des Hauptbahnhofes. Hier treten die großen Unterhaltungskünstler der Zeit auf: der Clown Charly Rivel, der Zauberkünstler Alois Kassner, der Jongleur Enrico Rastelli, der Sänger und Spaßvogel Otto Reuter. Hierhin zieht es auch Jochen Klepper regelmäßig. Er bewegt sich gern im Kleinkunst- und Theatermilieu. So unaufdringlich und höflich er ist, so beharrlich ist er auch – fragt sich durch, knüpft Kontakte, dringt zur Sensation seiner Kommilitonen selbst zu der dänischen Schauspielerin Asta Nielsen vor, dem unumstrittenen Stummfilmstar der Zwanziger Jahre, und weiß sich auch in solcher Umgebung zu bewegen. Was ihn an dieser Szene reizt: Er fühlt sich den Künstlern wesensverwandt. Er trifft auf Menschen, die anscheinend ihre Lebensaufgabe mit Hingabe und Leidenschaft verfolgen (Betonung mitunter auf Leiden). Indem er sie genau beobachtet, findet Jochen Klepper jede Menge Anregungen für Geschichten und ganze Romane. Zum Teil erst Jahre später wird er die Ideen abrufen, werden die Künstler und Artisten Geschichten aus seiner Feder bevölkern. Die meisten Projekte verwirklicht er nie. Aber das ist weniger Zeichen einer Schreibhemmung, eher Ausweis seiner unerschöpflichen Phantasie und der sprudelnden Inspirationsquellen. Er ist schon in diesen ersten Breslauer Jahren sehr produktiv, wird stilsicher und souveräner.

Noch in einer weiteren Hinsicht erweist sich Breslau als ein gutes und für Jochen Klepper schicksalhaftes Pflaster: Hier lernt er die Welt des gebildeten, modernen Judentums kennen. Im heimischen Beuthen gibt es nur eine Handvoll jüdische Familien. In Breslau leben mehr als 23 000 Juden – gut 4 Prozent der städtischen Bevölkerung. Heimat der liberalen jüdischen Gemeinde ist die prächtige Neue Synagoge; orthodoxe Juden besuchen die (ältere) Storch-Synagoge in der Wallstraße. Und seit 1854 beherbergt die Stadt das Jüdisch-Theologische Seminar Fraenckelscher Stiftung, das erste moderne Rabbinerseminar in Europa. Die »Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums« erscheint in Breslau. Seit dem preußischen Judenedikt von 1812 spielen jüdische Ärzte, Anwälte, Künstler, Kaufleute eine prominente Rolle in der Stadt. Streng religiös sind die wenigsten; die meisten Breslauer Juden sind assimiliert.

Ernst Lohmeyer führt Jochen Klepper nicht nur in die »Geschichte des jüdischen Volkes (vom Exil bis Hadrian)« ein, er ist auch eng befreundet mit dem Psychologen und Philosophen Richard Hönigswald und empfiehlt dessen Seminare, die Jochen Klepper in der Folge belegt. Hönigswald stammt aus einer ungarischen jüdischen Familie und ist zwar bereits 1904 zum Christentum konvertiert, aber natürlich steht er zu seinen Wurzeln. Ein weiterer jüdischer Dozent findet Jochen Kleppers Aufmerksamkeit: der Kunsthistoriker Franz Landsberger. Die Bekanntschaft mit ihm wird drei Jahre später in eine berufliche Zusammenarbeit münden.

Читать дальше