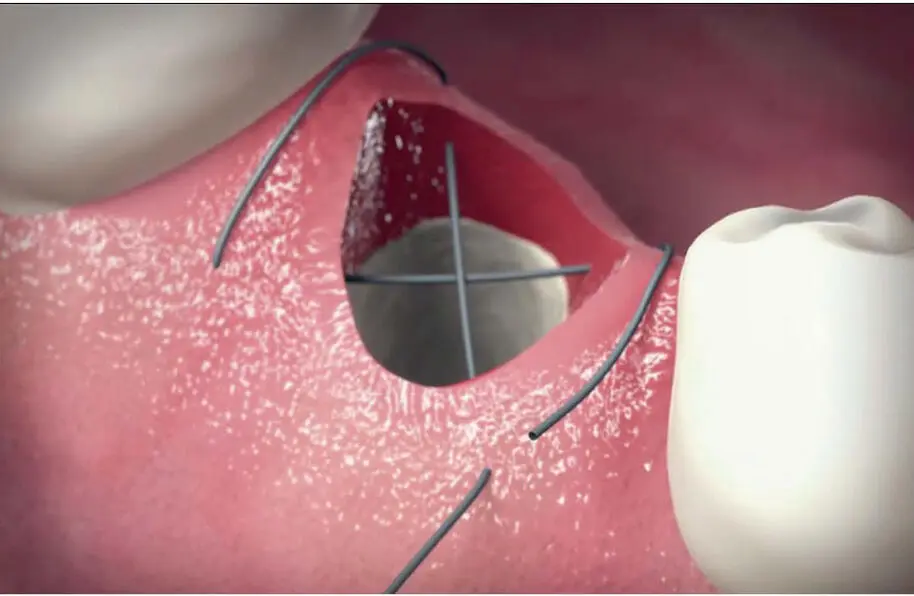

Video 3-11Kreuz-Naht (aus: Rasperini 5 ).

Abb. 3-13Kreuz-Naht (aus: Rasperini 5 ).

Literatur

1.AWMF: S2k-Leitlinie Operative Entfernung von Weisheitszähnen. www.awmf.org(Stand August 2019).

2.AWMF: S3-Leitlinie Zahnärztliche Chirurgie unter oraler Antikoagulation/ Thrombozytenaggregationshemmung. www.awmf.org(Stand August 2017).

3.Kämmerer PW, Stein JM (Hrsg.): Blutgerinnung – mit Blutungen richtig umgehen. Wissen kompakt 2019;13:171–219.

4.Kumar K, Sharma RK, Tewari S, Narula SC: Use of modified vertical internal mattress suture versus simple loop interrupted suture in modified Widman flap surgery: a randomized clinical study. Quint Int 2019;50:732–740.

5.Rasperini G: The oral surgery suture trainer. Berlin: Quintessenz, 2012. Verfügbar im Apple App Store.

6.Rueppell C, Meier R, Filippi A: Normale und gestörte Wundheilung nach Zahnentfernung. Quintessenz 2016;67:1225–1232.

7.Siervo S: Nahttechniken in der Oralchirurgie. Berlin: Quintessenz, 2007.

4

Schnittführungen und Lappentechniken

Fabio Saccardin

Um sich einen adäquaten Zugang zum Operationsgebiet zu verschaffen, werden unterschiedliche Schnittführungen und Lappentechniken praktiziert. Dabei existieren für die meisten oralchirurgischen Eingriffe standardisierte Vorgehensweisen (standard operating procedures), die nachfolgend im Buch detailliert erörtert werden. Allerdings ist die Umsetzung eines solch standarisierten Vorgehens nicht immer möglich, sodass der Zahnarzt über gewisse Grundkenntnisse bezüglich gängiger Schnittführungen und Lappentechniken verfügen sollte, womit sich das vorliegende Kapitel beschäftigt.

Bei der Inzision (=Schnitt) wird das Skalpell wie ein Füllfederhalter gehalten. Um Schleimhaut inklusive Periost zu durchtrennen, braucht es nur sehr wenig Druck. Die Inzision erfolgt senkrecht zur Schleimhautoberfläche, um später eine präzise Adaptation der Wundränder zu ermöglichen, und sollte ausnahmslos auf knöcherner Unterlage erfolgen. Inzisionen, die über einen zu erwartenden Knochendefekt hinweg führen (z. B. bei Zysten), sollten vermieden werden, da diese postoperativ nicht selten zu Wunddehiszenzen führen. Die Länge einer Inzision ist so zu wählen, dass eine ausreichende Übersicht über das Operationsgebiet besteht, ohne dass am Schnittende durch den Hakenzug Weichgewebsrisse entstehen oder durch eine weite Extension anatomisch zu schützende Strukturen, wie Nerven oder Blutgefäße, gefährdet werden. Des Weiteren sollte eine Schnittführung auch intraoperativ erweitert werden können. Gerade Mund-Antrum-Verbindungen (MAV) nach Zahnentfernung im oberen Seitenzahngebiet stellen keine Seltenheit dar und müssen im Zuge der Behandlung plastisch gedeckt werden. Die gewählte Schnittführung sollte zudem weitere chirurgische Eingriffe zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen. Häufige Fehler hierbei sind: horizontale Inzisionen an einer zukünftigen Lappenbasis, wodurch die Lappenvaskularisation negativ beeinträchtigt wird, Verlust der keratinisierten Gingiva oder Verschiebung der mukogingivalen Grenze durch eine plastische Deckung, bei der ein zukünftiges Implantat von beweglicher Mukosa umgeben ist.

Primärinzisionen

Primärinzisionen werden in der Regel im Bereich der Gingiva durchgeführt. Dabei kann die Inzision intrasulkulär, marginal oder paramarginal erfolgen ( Abb. 4-1). Nur in Ausnahmefällen sind Primärinzisionen im Bereich der beweglichen Mukosa erforderlich.

Abb. 4-1Primärinzisionen an der Gingiva und Mukosa: a) intrasulkuläre Inzision, b) marginale Inzision, c) paramarginale Inzision und d) mukosale Inzision.

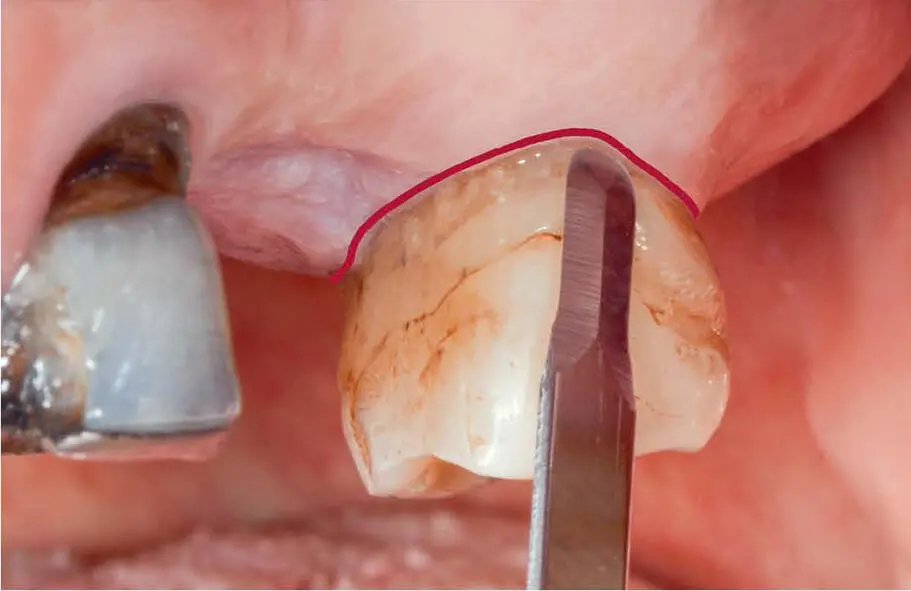

Die intrasulkuläre Inzision ( Abb. 4-2und 4-3), auch sulkuläre oder intrakrevikuläre Inzision genannt, ist der Goldstandard in der Oralchirurgie und ermöglicht den kompletten Erhalt der marginalen Gingiva. Dabei wird das Skalpell an der jeweiligen Zahnachse ausgerichtet und die Klinge unter ständigem Kontakt mit dem Zahn beziehungsweise der Wurzeloberfläche durch den Sulkus bis auf den Limbus alveolaris geführt. Das Saum- und Sulkusepithel bleibt am Lappenrand erhalten.

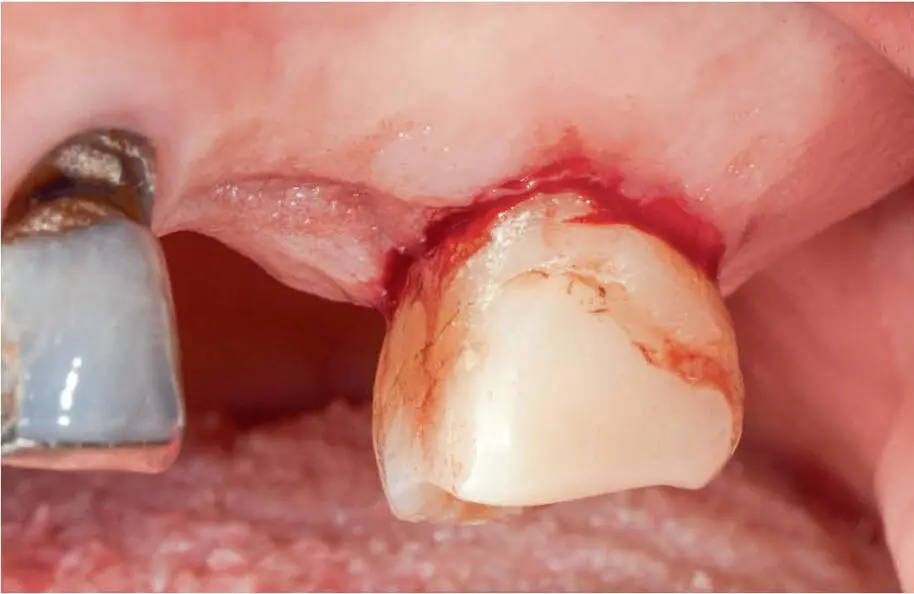

Abb. 4-2Einzeichnung der intrasulkulären Inzision Regio 11 bis 22 bei bevorstehender Sequestrektomie (Zustand nach Frontzahntrauma).

Abb. 4-3Darstellung des labialen Knochensequesters nach erfolgter Inzision und Mobilisation des Mukoperiostlappens (derselbe Patient wie in Abb. 4-2).

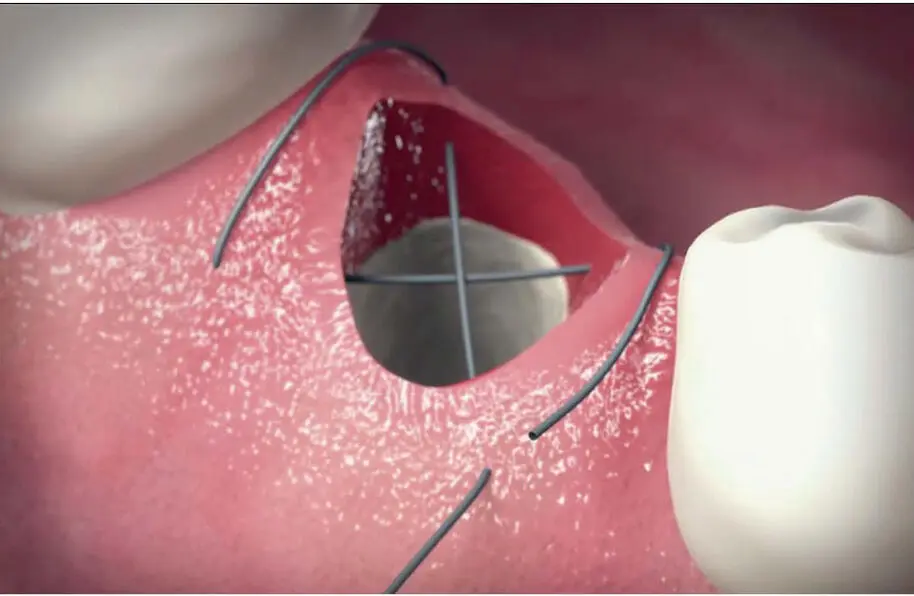

Bei der marginalen Inzision ( Abb. 4-4und 4-5) verläuft der Schnitt senkrecht zur marginalen Gingiva, sodass nach Lappenmobilisation Saum- und Sulkusepithel an der Zahnoberfläche zurückbleiben. Die Lappenränder sind entepithelisiert, was gerade bei plastischen Deckungen relevant ist, da sonst ein Aufeinandertreffen von epithelisierten Wundrändern zu keiner primären Wundheilung führt beziehungsweise das Risiko einer Wunddehiszenz birgt. Werden Nachbarzähne in die Schnittführung miteinbezogen, wird die Inzision girlandenförmig fortgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die Inzision im interdentalen Bereich bis zum Nachbarzahn geführt und von dort aus die Klinge neu angesetzt wird.

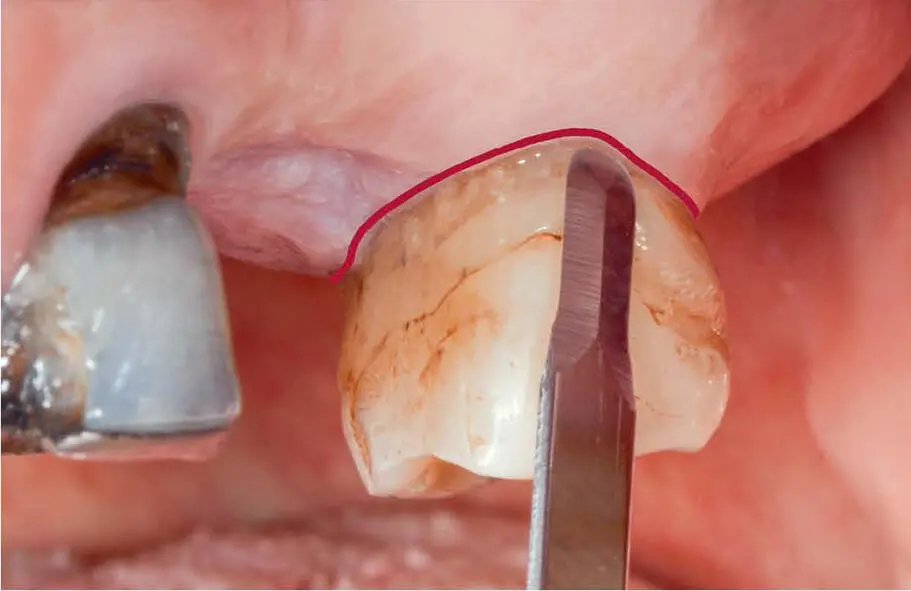

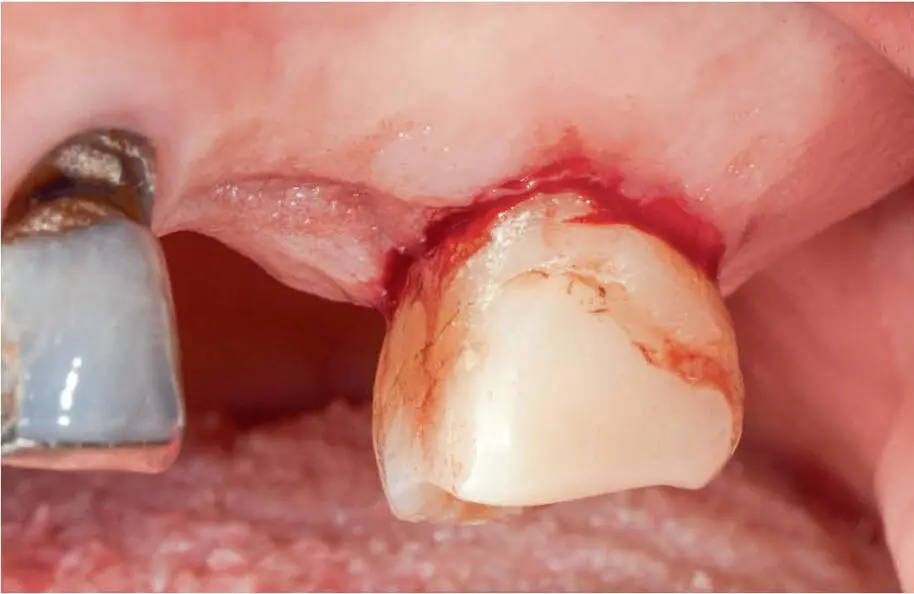

Abb. 4-4Einzeichnung der marginalen Inzision zirkulär um den Zahn 27 bei geplanter Entfernung mit anschließender plastischer Deckung (Zustand nach Radiotherapie).

Abb. 4-5Nach der marginalen Inzision erfolgte die Entfernung des Zahnes 27 sowie die Bildung eines Trapezlappens für die plastische Deckung (derselbe Patient wie in Abb. 4-4).

Die paramarginale Inzision ( Abb. 4-6und 4-7, Video 4-1), auch submarginale Inzision genannt, verläuft ebenfalls girlandenförmig etwa in der Mitte der keratinisierten Gingiva (attached gingiva). Grundvoraussetzung ist selbstverständlich eine ausreichend breite keratinisierte Gingiva von mindestens 5 mm. Zudem sollte der Schnitt nicht durch eine parodontale Tasche geführt werden. Eine präoperative Erhebung der Sondierungswerte ist daher erforderlich.

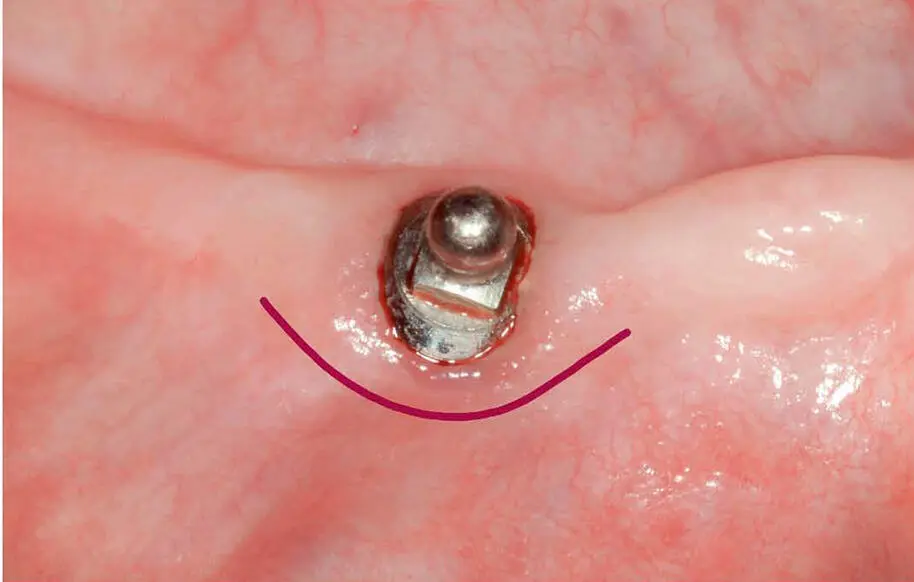

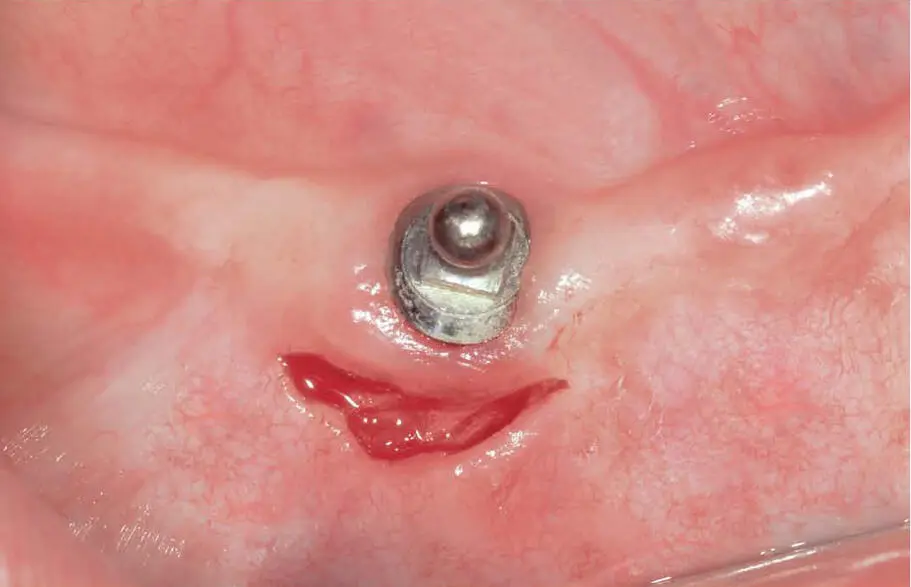

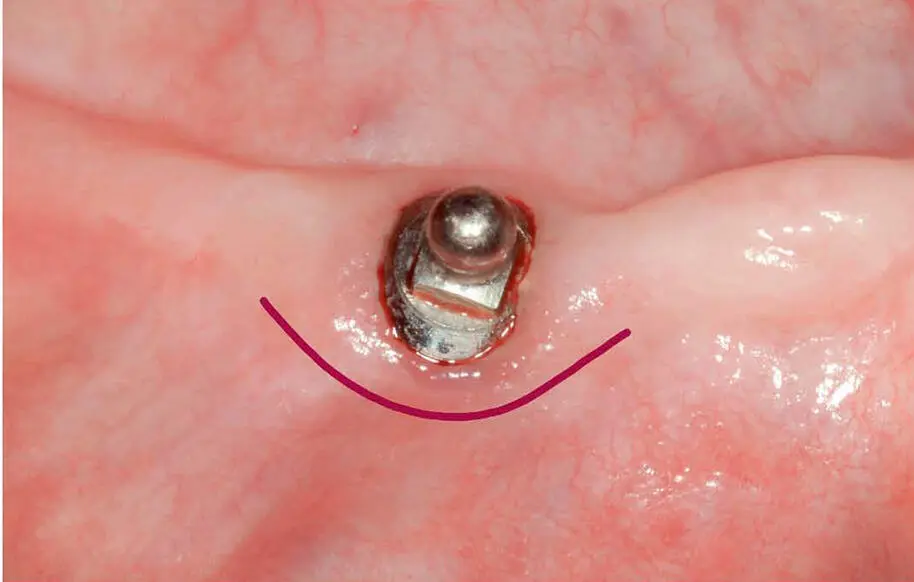

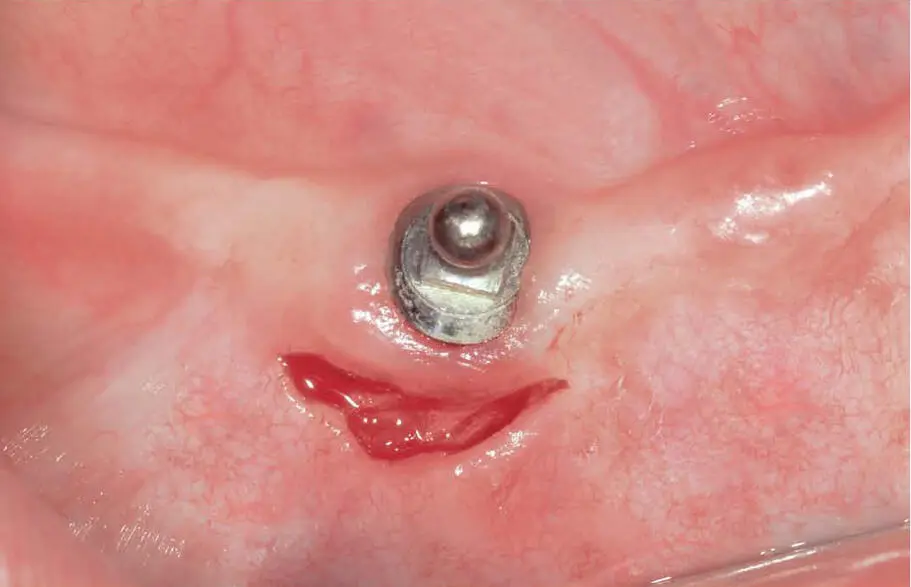

Abb. 4-6Einzeichnung der paramarginalen Inzision labial des Implantats Regio 43

Abb. 4-7Nach erfolgter Inzision und Präparation des Empfängerbetts für das freie Schleimhauttransplantat (derselbe Patient wie in Abb. 4-6).

Читать дальше