Unterwasserarbeiten im Hafen: je kniffliger, desto besser

„So ein verdammter Mist“, entfuhr es mir. Erst beim Auftauchen spürte ich, dass meine Beine wie gelähmt waren. Es war tiefster Winter, das Wasser war eisig, und nach stundenlanger Arbeit in starrer Position konnte ich meine Beine nicht mehr bewegen. Ein kurzer Blick verriet mir, dass dies nicht mein einziges Problem war. Viel schwerwiegender war eine andere Tatsache: Ich war vollkommen allein. Die Fischer hatten sich still und leise verdrückt. Bei minus 17 Grad und starkem Schneesturm aus Ost war es ihnen offensichtlich zu kalt geworden, um auszuharren, bis ich mit der Reparatur fertig war. Als ich registrierte, dass ich von außen keinerlei Hilfe zu erwarten hatte, überkam mich ein leises Gefühl der Panik. Was sollte ich tun? Wie sollte ich mit meinen unbeweglichen Beinen nun alleine aus dem Wasser kommen?

Längst verdrängte Erinnerungen kamen wieder hoch: Mit 16 war ich mit dem Tauchklub bei meinem ersten Arbeitstauchgang an der Schraube eines größeren Schiffes zugange. Das war eine große Sache. Leute standen in Scharen um das kaputte Schiff, und beim Auftauchen bemerkte ich einige Mädels, die neugierig auf der Kaimauer saßen und mir kichernd verstohlene Blicke zuwarfen. Cool wollte ich mein Können demonstrieren, tauchte ein weiteres Mal ab und mit kräftigen Stößen Richtung Hafenmitte. „Jetzt zeige ich denen mal, was ich wirklich drauf habe!“, dachte ich großspurig. Was ich jedoch nicht registrierte: Ein großes Passagierschiff erreichte in diesem Moment in zügigem Tempo die Hafenzufahrt.

Wir waren in Heiligenhafen, und der Ort verfügt lediglich über ein schmales Hafenbecken. Ohne mich zu bemerken, hielt der Dampfer direkt auf mich zu. Selbst wenn er mich gesehen hätte, hätte der Kapitän keinerlei Ausweichmöglichkeiten gehabt. Dies wusste auch der Vorsitzende des Marine-Tauchklubs, der unseren Arbeitsauftrag koordiniert hatte. Er erfasste die drohende Gefahr sofort. Ohne zu zögern sprang er mit einem beherzten Kopfsprung und in voller Montur ins Wasser. Ich sehe es noch heute, wie er in Wildlederjacke, Jeans und Schuhen in hohem Tempo auf mich zu taucht. Bevor ich mich auch nur eine Sekunde darüber wundern konnte, packte er mich am Kragen des Taucheranzugs und schob meinen Körper mit einem kräftigen Ruck zur Kaimauer. Erst dann hörte ich es auch: das schaurig laute Dröhnen des Dieselmotors. Nur wenige Augenblicke später und ich wäre unweigerlich mit dem Schiff kollidiert. Vor den messerscharfen Blättern der Schiffsschraube hätte es kein Entrinnen gegeben. Sie hätten meinen Körper zerstückelt wie ein Fleischwolf. Eiskalte Schauer überzogen mich. Das hätte mich mit Sicherheit mein Leben gekostet. Und alles nur, weil ich besonders cool sein wollte. Lange blieb mir das Ereignis im Gedächtnis. Von nun an stürzte ich mich nicht mehr so unbedarft wie zuvor in Projekte.

Doch jetzt hatte ich keinen Marinetaucher, der mich retten konnte. Ich war einzig und alleine auf mich selbst angewiesen. Unter allergrößter Kraftanstrengung versuchte ich mich über die Stahlleiter auf die Kaimauer zu hieven. Keine Chance. Erst nach mehreren Anläufen und mit einer gehörigen Portion Wut schaffte ich es, mich aus dem Wasser zu kämpfen. Tropfnass und vollkommen erschöpft lag ich schwer atmend auf der Kaimauer. Eine bleierne Müdigkeit legte sich über meine Glieder. Jetzt einfach einschlafen, dachte ich schon halb benommen, bis mir im nächsten Moment ein wahrer Geistesblitz vermutlich das Leben rettete. „Wolfgang, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten: Du kannst jetzt hier auf dem harten Boden schlafen und damit dein Leben aufs Spiel setzen oder dich unter einer heißen Dusche vor einer üblen Unterkühlung retten.“ Erst viel später wurde mir bewusst, wie gefährlich diese Situation war und wie fatal sie hätte enden können.

Mit den Schiffsreparaturen konnte ich gutes Geld verdienen. Bis zu 600 DM brachte mir ein solcher Job in der Nacht. Eine Summe, für die damals so mancher einen ganzen Monat arbeiten musste. Der Preis für das viele Geld war jedoch hoch. Neben der gefährlichen Arbeit, die mich körperlich und mental bis aufs Äußerste herausforderte, wurde meine freie Zeit immer weiter beschnitten. Ich arbeitete rund um die Uhr als Fliesenleger und nahm nebenbei diverse Jobs im Hafen an. Aber wo blieben eigentlich meine Bedürfnisse? Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag: Der Preis, den ich für den guten Verdienst zahlte, war letztendlich meine eigene, kostbare Freiheit.

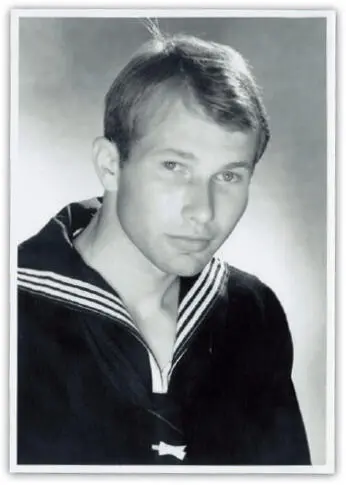

Große Freiheit Bundeswehr

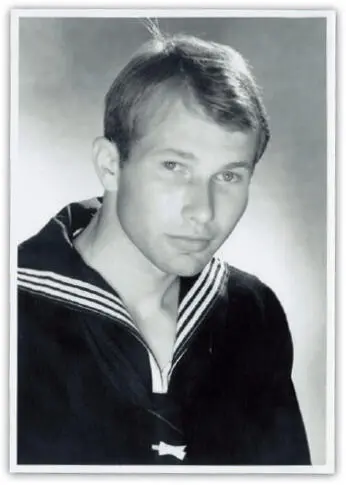

Dass ausgerechnet die Einberufung zur Bundeswehr mir ein erstes Gefühl von Freiheit gewähren und den Grundstein für meine Leidenschaft zum Extremsport legen würde, hätte ich im Traum nicht gedacht. Mit 19 Jahren trat ich neugierig und voller Motivation meine 18-monatige Grundausbildung bei der Marine an. „Hey Mike!“, rief ich lautstark über den Flur, als ich gleich am ersten Tag meinen Tauchfreund Mike Malich traf. Er war nun Bootsmann, aber ich kannte ihn ja noch aus meinen Jugendtagen bei der Marine in Großenbrode. Dort waren wir fast täglich gemeinsam getaucht und hatten riesigen Spaß zusammen gehabt. Im gleichen Augenblick wurde mir jedoch schlagartig bewusst, dass er nun in den nächsten Monaten mein Vorgesetzter sein würde. Und so schluckte ich einen weiteren lockeren Spruch, der mir bereits auf den Lippen lag, schnell hinunter.

Ich denke, ich hatte schon immer ganz gute Voraussetzungen, um Extremsport zu betreiben. Mit 14 war es mir noch peinlich, dass ich anscheinend leistungsfähiger war als meine Klassenkameraden, und ich habe versucht, dies zu überspielen. Besonders deutlich wurde mir die Leistungsdiskrepanz zu anderen aber bei der Bundeswehr vor Augen geführt. Als Teil der Grundausbildung sollte meine Gruppe einen 30-Kilometer-Marsch mit voller Ausrüstung und schwerem Rucksack absolvieren. Es ging munter dahin, bis wir nach fünf Kilometern schlagartig registrierten, dass wir in die falsche Richtung marschierten. „Das kann doch nicht wahr sein!“ Einige Kameraden rissen vor Wut ihren Rucksack vom Rücken und schmissen ihn in den Graben. Andere trockneten sich entsetzt ihren Schweiß vom puterroten Gesicht und blickten resigniert auf den Boden. Allen war klar, was das bedeutete: fünf Kilometer zurücklaufen plus die ursprünglich geplanten 30 Kilometer, die wir eigentlich absolvieren sollten. Also insgesamt 40 Kilometer Fußweg bei sengender Hitze. Das war zu viel für die Nerven meiner Kameraden.

Ich sehe mich noch heute am Rand des Geschehens stehen und erstaunt beobachten, welche Aggressivität plötzlich in der Luft lag. „Warum korrigieren wir das nicht einfach, anstatt hier lange herumzudiskutieren?“, war mein ruhiger Einwand. „Warum drehen wir nicht einfach um, anstatt uns darüber zu ärgern?“ Der Satz war noch nicht über meine Lippen, schon schlug mir die geballte Wut der gesamten Gruppe entgegen. „Dann geh doch alleine zurück, wenn du das unbedingt willst“, schrie einer meiner Kameraden und kickte vor Wut einen großen Stein in die Luft. Alle wussten, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als umzukehren, aber keiner traute sich, als Erster diese Tatsache auszusprechen. Genervt machten sich die Ersten nach einigen Minuten auf den Rückweg. Ich selbst versuchte mich gar nicht mehr um die anderen zu kümmern und zog mit großen Schritten von dannen.

Meine Zeit bei der Marine legte den Grundstein für meine Extremsportleidenschaft.

An diesem Tag wurde mir zum ersten Mal so richtig klar, dass ich über eine körperliche Konstitution und mentale Stärke verfüge, die bei anderen längst nicht so ausgeprägt sind. Auch körperliche Schmerzen zu ertragen und sich bei Rückschlägen neu zu fokussieren, ist für mich kein Problem. Bei den meisten meiner Kameraden lag die Schmerzgrenze sehr viel niedriger, und es brauchte enorme Überzeugungsarbeit, sie zum Weitermachen zu motivieren. Ich genoss die körperliche Herausforderung, während andere lieber jammerten. Und so traf ich am Abend ausgesprochen munter und bestens gelaunt als einer der Ersten unserer Gruppe am Zielort ein. Die Letzten taumelten erst Stunden später durch das Kasernentor und fielen vollkommen erschöpft in ihre Betten.

Читать дальше