1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 Sin embargo, muy pocas veces las historiografías tradicionales habían posibilitado una percepción más clara, vívida, de la forma en que los grandes hechos de los grandes hombres, y las incidencias de los complejos procesos económicos, se expresan en el nivel de la cotidianidad, de lo social, de lo colectivo, de lo popular. En este punto es en el que se hace necesario recordar, junto con Agnes Heller, que “[...] la transformación de la vida cotidiana, de las relaciones y circunstancias de los hombres, no es anterior ni posterior a la transformación política y económica, sino simultánea con ella”.7

Lo cotidiano crea una serie de intersecciones entre los aspectos materiales e inmateriales de la vida humana, de lo social; y en su tránsito de lo público a lo privado, de lo individual a lo colectivo, y viceversa, tiene manifestaciones concretas en bienes y servicios, en productos de consumo colectivo, en necesidades, deseos y temores, que se expresan en hábitos de consumo, patrones de comportamiento y formas de entretenimiento que integran un todo susceptible de ser estudiado, junto con los considerados grandes personajes, las grandes ideas y los grandes procesos económicos, diplomáticos y políticos.

La especificidad y el pragmatismo de la historiografía política y el economicismo provocaron un relativo retraso en la aceptación de una visión culturalista8 de la historiografía, que venturosamente llegó al fin para dar cauce a lo que hoy son los estudios culturales y dentro de ellos la historia cultural. En ella, como una de las más jóvenes vertientes de la historiografía, no se desdeña ni lo político ni lo económico, sino que se busca establecer su imbricación y las formas de su expresión en el ámbito de lo cotidiano, de lo social. Si entendemos a la cultura como el conjunto de los elementos materiales e inmateriales pertenecientes a un grupo social en un tiempo y espacio determinados, podemos establecer muy fácilmente las referencias a la lengua, las ciencias, las técnicas, las instituciones, las normas, los valores, los símbolos, los patrones de comportamiento asimilados y socialmente transmitidos, así como la forma en que todo esto se expresa en el ámbito concreto de la vida cotidiana, de los individuos y las sociedades.

En el proceso en el que cada sociedad se dota a sí misma de una personalidad, de una identidad específica, e independientemente de la pluralidad de las formas en que cada grupo social crea, recrea y expresa su universo cultural propio, es un hecho que dentro de todas las sociedades, en todos los tiempos, la cultura se expresa también como “un conjunto de artefactos de consumo general”: ropa, calzado, medicamentos, formas de entretenimiento, medios de transporte, utensilios, literatura en sus diversas expresiones, música, canciones y, ya en la era industrial moderna, películas, discos, programas de televisión, revistas, etcétera.9

Además, todos los elementos inmateriales, junto con los artefactos arriba mencionados, constituyen lo que propiamente conocemos como la cultura. Estos elementos de la cultura, patrimonio tradicional, sobre todo en sus inicios, de unas minorías privilegiadas, se convierten a continuación en productos o mercancías culturales destinadas a un consumo colectivo, y a la larga popular, con lo cual se origina lo que hoy conocemos como la cultura de masas y/o la cultura popular. Cultura de masas porque todo ese cúmulo de elementos de una cultura en especial son propios de las sociedades modernas, posteriores a la revolución industrial, que produce bienes y servicios en serie, consumidos de manera masiva casi siempre bajo el influjo de la acción de los medios de comunicación colectiva, que al popularizarlos los despojan de su origen aristocrático, recrean el ciclo de la producción y consumo masivos, y los constituyen propiamente como la “cultura popular”, por contraste con la “alta cultura”, o las prácticas culturales de las élites (como la ópera).

Se trata de establecer que uno de los grandes valores de la prensa es el de servir (junto con otras fuentes, como la literatura, la música, las artes populares, o la cultura popular de entretenimiento, entre otras expresiones y prácticas socioculturales), como una fuente privilegiada de un quehacer en el que “el gran valor de la historia cultural es el establecimiento de las conexiones existentes entre las diferentes actividades o áreas del desarrollo humano”,10 en una circunstancia histórica específica, entendiendo a ésta última como “la unidad compuesta por fuerza productiva, estructura social y forma mental”.11 Se trata simplemente de que la historia cultural permite establecer las relaciones existentes entre todos (o varios de) los factores integradores de la vida social y de la historia cotidiana.

Todo lo antes descrito plantea la posibilidad de que a la prensa, pero también a la literatura, a los productos culturales de los medios (filmes, discos, radionovelas, telenovelas, fotonovelas, carteles, historietas, etcétera), se les pueda preguntar siempre sobre “la totalidad de las actividades que caracterizan las reproducciones singulares productoras de la posibilidad permanente de la reproducción social”.12 La prensa, y en general todos los elementos que hoy son fuentes válidas para la historiografía, son, en concreto, factores importantes, si bien no los únicos cuando se les considera de manera aislada en la escritura de la historia cultural, de la historia social o, simple y llanamente, de la historia.

En la historia por venir, la prensa seguirá siendo, y cada vez más, una fuente importante, además de atractiva, para escribir la historia de la gente común, la historia desde abajo, teniendo siempre en cuenta los márgenes que marcan la necesidad de una saludable relatividad y flexibilidad en las consideraciones teóricas y metodológicas sobre la prensa como fuente para la historiografía. Y si a la prensa se le puede preguntar por esas manifestaciones concretas, cotidianas, se diría que “vulgares” (en el mejor sentido), de factores y productos culturales explicables por su relación con lo político y lo económico, conviene reiterar que no es el ánimo de exclusión entre las fuentes lo que mejor sirve para la escritura de la historia, sino la complementariedad de todas las fuentes posibles, de entre todas las existentes, la que verdaderamente puede ser la base de su riqueza.

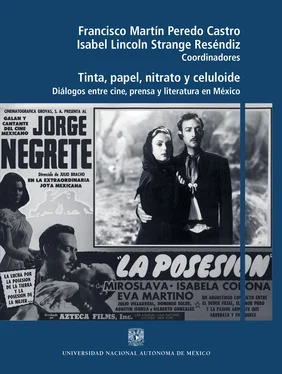

Lo mismo aplica para todas las demás tipos de fuentes que referimos en este capítulo introductorio. El cine es hoy aceptado también como una fuente válida para la historiografía. Es un producto que se genera con fines económico / comerciales y de entretenimiento, primordialmente, pero sus planteamientos están determinados por las perspectivas, posiciones, filiaciones (políticas, religiosas, ideológicas, etcétera), de quienes están detrás de su hechura. Es decir, un filme, en muchos sentidos, es un agente del proceso sociocultural que se vive en el momento en que se produce y se lanza al mercado para su consumo. A la vez, sobre todo pasado el tiempo, cuando la perspectiva histórica lo posibilita con mayor claridad y facilidad, el análisis del cine, de los filmes, como fuentes de interrogación para la escritura de la historia, lo convierten también en una fuente primordial de conocimiento. Vale la pena reiterar, como hicimos con la prensa, que el filme por sí solo no es tampoco una fuente válida para la historiografía, si se le considera de manera aislada, porque en esas circunstancias a lo más que puede dar lugar es a una crítica, a una opinión, que en todo caso será la posición del crítico frente al filme. Pero en interacción con todo el otro espectro de fuentes posibles (la prensa, la publicidad, la literatura, y los archivos históricos de todo tipo, como los gubernamentales-oficiales-institucionales, diplomáticos, empresariales, familiares, etcétera), sin duda alguna el valor de un filme como fuente para la historiografía, y no únicamente para la crítica del filme per se, se acrecienta de manera exponencial y productiva en términos de resultados.

Читать дальше