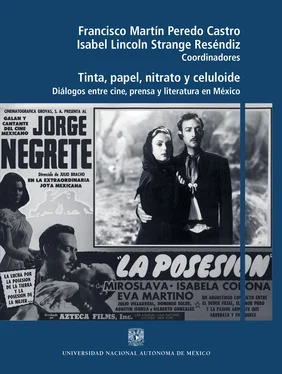

1 ...7 8 9 11 12 13 ...25 Una vasta red de vasos comunicantes

Citemos como ejemplo la notoria interacción que ocurrió entre cine, literatura y prensa en el contexto mexicano de la primera mitad del siglo xx. Durante los últimos años treinta, la realización de filmes como El indio (de Armando Vargas de la Maza, 1939), basado en una obra literaria homónima de Gregorio López y Fuentes, adaptada para la pantalla por él y por un dramaturgo reconocido, Celestino Goroztiza, es perfectamente ilustrativa de la política indigenista del régimen cardenista, que había creado el Departamento de Asuntos Indígenas y el Departamento de Educación Indígena (ambas entidades precursoras de lo que después sería el Instituto Nacional Indigenista). Por añadidura, la novela que dio pie a la película había sido ganadora del Premio Nacional de Literatura de la época, lo cual denota una posición oficial para premiar a los intelectuales y creadores alineados con la que era una política oficial del régimen, la del indigenismo, que se manifestó en varios otros filmes, como La noche de los mayas (de Chano Urueta, 1939), que contó con la intervención de Antonio Médiz Bolio, o bien Adiós mi chaparrita (René Cardona, 1937), basada a su vez en una novela, Rancho estradeño, de Rosa de Castaño. Si a esta interacción entre política oficial, cine y literatura e indigenistas, sumamos además lo dicho en la prensa respecto a todo aquel conjunto de interacciones, tenemos un panorama más completo de cómo ocurrió aquella alineación que tuvo un cambio muy drástico durante los años cuarenta, cuando México se encontró en guerra con las potencias del Eje y en el bando de los Aliados.

En el panorama bélico, México y su cine fueron convocados por Estados Unidos para producir cine de propaganda contra el Eje, a favor de los Aliados, y de tono pro estadunidense y pro panamericano. Así, el cine mexicano adoptó una vocación universalista-cosmopolita que le llevó a adaptar múltiples obras de la literatura universal, en filmes en los que de manera subrepticia, entre líneas, estaban con frecuencia los discursos contra las tiranías, contra la injusticia, a favor de la libertad, de la hermandad, etcétera. Se contrató inclusive a un agente en Hollywood, Paul Kohner, para gestionar la adquisición de los derechos de las obras de la literatura universal que se llevarían a las pantallas mexicanas y de todo el mundo de habla hispana, pues la estrategia era realizar propaganda fílmica en todas las repúblicas del continente. Junto con aquella interacción entre políticas oficiales (la estadunidense y la mexicana), cine y literatura, fue fundamental el impacto de la prensa, como agente promotor y halagador de toda la estrategia.13

Adicionalmente, México no se divorció de su filiación cultural con España, con la “madre patria”, y mucho menos con todas sus “hermanas” repúblicas latinoamericanas, con todo y lo franquista que fuera España e inclusive en la inexistencia de relaciones diplomáticas con ella. Así, España no dejó de ser fuente nutricia para la producción fílmica mexicana, a través de la multitud de obras literarias españolas que fueron adaptadas en el cine nacional, como La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez; Pepita Jiménez, de Juan Valera; La malquerida, de Jacinto Benavente, o El abuelo, de Benito Pérez Galdós, utilizado para el filme Adulterio (de José Díaz Morales, 1945).

Nuevamente encontramos que pese a la reticencia oficial y diplomática del gobierno mexicano frente al régimen franquista, la filiación cultural pro hispanista de los sectores empresariales del cine, y de una parte de la sociedad mexicana, impactó en esta interacción entre cultura social, cine y literatura, que también tuvo expresiones de encomio en la prensa, sobre todo en la crítica cinematográfica que, a ambos lados del Atlántico, refirió aquel fenómeno cultural de trama muy compleja. España, que a través de su Consejo de la Hispanidad luchaba con denuedo por evitar el divorcio de las sociedades latinoamericanas respecto a su posición como “eje rector cultural” de las “hijas de la madre patria”, creó con el tiempo una Unión Cinematográfica Hispanoamericana (ucha), a través de la cual premió los esfuerzos de las cinematografías latinoamericanas (principalmente la argentina y la mexicana), por mantener los vínculos culturales con la España franquista.

Finalmente, como un ejemplo más de interacción entre políticas oficiales y diplomáticas, cine, literatura y prensa, podemos mencionar el fenómeno del latinoamericanismo fílmico del cine mexicano. Éste se originó porque así como era urgente, a principios de los cuarenta, el discurso propagandístico a favor de los Aliados, de Estados Unidos como defensor de la libertad y la democracia, del panamericanismo (es decir, el argumento de la unidad de América frente a Europa o Asia), también se buscó promover una unidad a través de la “identidad latina”, que fundara el latinoamericanismo fílmico.14 Así, el vehículo fundamental fueron las adaptaciones cinematográficas de las obras literarias del escritor latinoamericano que entonces estaba en boga, el venezolano Rómulo Gallegos, de quien se llevaron a la pantalla obras como Doña Bárbara, Canaima, Cantaclaro, La trepadora, etcétera, en una estrategia político-diplomática que también se intersectó con el cine, la literatura y la prensa, por cuanto ésta no dejó de encomiar el acierto del cine nacional al involucrarse por los caminos de la literatura latinoamericana. No solamente la prensa mexicana sino también la extranjera alabaron aquel cine mexicano de vocación “latinoamericanista”. Se consideraba más legítimo y “natural”, por la identidad cultural entre las repúblicas latinoamericanas, que este movimiento lo desarrollara el cine mexicano y no el cine de Hollywood, donde se suponía que el resultado habría sido artificioso, falso, ilegítimo y, a final de cuentas, fracasado cultural y económicamente.15

Cine, prensa y literatura como procesos de comunicación y procesos históricos complejos

En toda la explicación anterior, está detrás un planteamiento que ahora parece verdad de Perogrullo, pero que hasta hace poco tiempo no era muy fácilmente aceptado en los medios académicos. En la época contemporánea, en casi todos los estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, y aun en otros campos disciplinarios, cuando se habla de lo que se suele denominar como la era de la globalización, se suele pasar por alto que esta etapa se alcanzó en gran medida por la enorme diversificación, complejidad y enriquecimiento de los procesos, los medios y las estrategias de comunicación, merced a la potenciación de los mismos debido a la convergencia tecnológica que entre el final del siglo xx y el principio del siglo xxi los hizo posibles tal como ahora los viven las diversas sociedades del mundo. Históricamente, los procesos de comunicación han sido siempre cruciales en la conformación de las sociedades a través de los tiempos, por su incidencia en la socialización, la aculturación, la integración, etcétera, de los individuos y los grupos sociales. De tal modo, han sido sustanciales en la constitución de las identidades locales, regionales, nacionales, religiosas, raciales, culturales, etcétera, a través de la creación de representaciones, imaginarios sociales, mentalidades, ideologías, mismas que tienen en la comunicación colectiva una de las bases fundamentales para su constitución.

Así, los fenómenos políticos, sociales, culturales, etcétera, de la época contemporánea no se explican, en las sociedades en lo particular, o en el mundo globalizado, si no se tiene en cuenta el papel fundamental que en todos ellos asumen los procesos de comunicación que implican ciertamente medios y tecnologías cada vez más avanzadas e innovadoras. Pero sobre todo involucran protagonistas (grupos políticos o empresariales, por una parte, y organizaciones de la sociedad civil ahora, por otra, que abogan por los receptores, las audiencias o los usuarios de la comunicación), así como estrategias seguidas por cada uno de los interesados (individuos y agrupaciones), empeñados en disponer para su servicio y para sus beneficios de las potencialidades de la convergencia tecnológica y los dividendos (económicos, políticos, ideológicos o culturales) de la cada vez más compleja trama de la comunicación colectiva social, local, regional, nacional, internacional o global.

Читать дальше