Puede ser que quizás el historiador, en su esfuerzo para obtener un panorama lo más amplio posible en cuanto a perspectivas, fundamentos, razones y percepciones sobre lo sucedido, concluya que debe realizar también algunas revisiones y evaluaciones más. De una buena parte, la historiografía ya publicada sobre esos acontecimientos (del maderismo en este caso), que referidos en prensa, literatura, música y hasta cine u otros productos culturales de los medios de comunicación (como historietas, radionovelas, telenovelas, etcétera), y narrados de manera más formal, rigurosa, objetiva, etcétera, se supone, por los historiadores, dice algo más. A final de cuentas, el historiador-historiógrafo se encuentra casi siempre con que en las obras, no obstante sus pretensiones (de objetividad, imparcialidad, rigurosidad, acuciosidad metodológica, etcétera), también se acusan la mentalidad, los intereses, las filias y las fobias de los historiadores y de las instituciones u organizaciones para las que ejercieron en su momento su labor de historiógrafos.

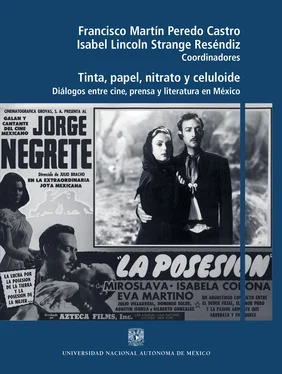

Más todavía. Para mayor complejidad de la cuestión, se topará de frente con un hecho que es casi un axioma. Por lo general los historiadores escriben sobre el pasado a partir de preocupaciones y determinaciones de su presente, de su contemporaneidad, de su propio contexto, a partir del cual vuelven la vista a un pasado en el que encuentran alguna ligadura con su presente, sus intereses y sus inquietudes. Y entonces la tarea de reescribir la historia se vuelve todavía más compleja y desafiante, porque exige también una diégesis en la cual cada obra utilizada (periodística, literaria, historiográfica, filmográfica, etcétera), requiere ser adecuadamente ubicada en su contexto de producción, en las circunstancias que la explican a partir de su momento, y en la red de relaciones que la originan.

Ambas propuestas de aproximación que hasta ahora planteamos, contienen desde luego multitud de aristas, que reclaman de nosotros en la academia la posibilidad de, cuando menos, reflexionar acerca de ellas. Sobre todo cuando se trata de prevenir a las comunidades estudiantiles que, con un poco menos de formación, menos experiencia, menos perspicacia o malicia, quedan siempre en riesgo de incurrir en errores que pueden ser perfectamente evitados, con un poco de prevención, y con más y mejor entrenamiento para interactuar, actuar y decidir respecto a las fuentes de información e investigación. Además, por otra parte, se suma a la problemática la cuestión de los archivos (gubernamentales, diplomáticos, empresariales, familiares, institucionales, etcétera), que en una perspectiva positivista en extremo suelen ser considerados como los repositorios de “la verdad”, porque se supone que lo que los documentos dicen es lo que realmente sucedió. Es una realidad también que multitud de hilos de la trama histórica, de la interacción entre personalidades, de sus posiciones personales, frente a hechos, circunstancias y desenlaces, pueden no haber llegado al papel, al documento, al “testimonio”, aparente repositorio de “la verdad”, cuya valía se la otorga el estar resguardado en un archivo.

Conocidos son los casos de burócratas que se limitaron a obedecer normas institucionales, a obedecer “órdenes superiores” y originaron verdaderas tragedias (como Adolf Eichmann en la Alemania nazi), sin siquiera tener clara conciencia de su impacto, e incluso exhiben en su descargo documentos que en teoría los exonerarían, si no fuera porque el factor humano, la capacidad de albedrío, la acción en conciencia, etcétera, suelen ser tomados en cuenta también a la hora de los juicios. Pueden darse los casos de otros burócratas que movidos por una agenda personal o grupal, encuentran la forma efectiva y exitosa de ocultarla, o disimularla, tras el entramado de normatividades institucionales y reglamentos jerárquicos. Éstos son los que se expresan en sus documentos, como explicaciones de sus acciones, como desempeño “institucional”, simple y llano, dejando en una zona muy obscura para el crítico / analista / intérprete de los documentos, la posibilidad de detectar en profundidad lo que realmente dicen o permiten inferir los documentos, tan glorificados en la historiografía del siglo xix como los repositorios de “la verdad”, pero tan necesitados siempre de rigurosos análisis, crítica, interpretación y explicación.

Casos emblemáticos en la historiografía mexicana han sido, sin ir demasiado lejos, la contrastante posición de la sociedad mexicana frente a la figura del conquistador Hernán Cortés (dividida en dos posturas que hacia los años treinta del siglo xx parecían irreconciliables: la de los hispanistas frente a los indigenistas),1 o la perspectiva que se tuvo frente a Agustín de Iturbide, concebido durante el siglo xix como el legítimo consumador de la Independencia de México frente a España, para luego terminar condenado al ostracismo historiográfico por la historiografía “revolucionaria” del siglo xx. Por último, se puede mencionar el caso reciente de los esfuerzos por reivindicar la figura histórica de Porfirio Díaz, precisamente cuando los gobiernos y las políticas neoliberales se implantaron en México, dejando atrás el discurso de la “revolución viva” de los regímenes del pri, hasta antes de 1988, que habían colocado a Porfirio Díaz como parte del panteón de los villanos de la historia nacional. Ahí pernoctó, condenada y vilipendiada, la figura del dictador, sin posibilidades de redención alguna. Esto fue así hasta que en años muy recientes, el proceso de revisión / reivindicación ocurrió. A través de diversos productos culturales escritos y de los medios audiovisuales (como el fascículo de Enrique Krauze y el Fondo de Cultura Económica sobre Porfirio Díaz. Místico de la autoridad, dentro de una serie denominada Biografía del poder; los subsiguientes fascículos sobre Porfirio Díaz editados por Editorial Clío, también de Enrique Krauze; el programa de televisión que se derivó de la primera de las obras mencionadas, y finalmente la telenovela El vuelo del águila [de Jorge Fons y Gonzalo Martínez, 1994-1995], producida por Televisa / Ernesto Alonso), la historia dio un giro. El de la estrategia empresarial / privada y los recursos que fueron utilizados para reivindicar / rehabilitar la figura histórica de Porfirio Díaz, en un contexto muy específico: el de los gobiernos y las políticas neoliberales que con el régimen de Carlos Salinas de Gortari tuvieron su cúspide, entre 1988 y 1994.2

En virtud de todo lo expuesto, y con la finalidad de ilustrar mejor a lo que este libro y sus capítulos se refieren, este documento inicial propone utilizar ejemplos de la prensa que tienen que ver con las dos guerras mundiales del siglo xx, con la propaganda cinematográfica que en ambas guerras se difundió, con el uso de la literatura con fines proselitistas y con el papel de la prensa, tanto en relación con las guerras como con la propaganda fílmica que a través de dicha prense se apuntalaba, como una forma de interacción entre política, diplomacia, cine, literatura, periodismo, e historia.

Una primera afirmación me sirve para reiterar un planteamiento establecido antes: la prensa como fuente para la historiografía generalmente no contiene todo sobre un hecho o personaje, ni tampoco dice siempre la verdad absoluta y definitiva sobre nada. Es decir, acudir a la prensa como el libro mágico que nos proveerá de todo lo que necesitamos saber sobre un hecho histórico, o privilegiarla por sobre otras fuentes, como la literatura, el cine u otros productos mediáticos (porque son meros medios de “entretenimiento”), nos pone en el riesgo de tomar como “la verdad” las que en realidad también son visiones parcializadas de los asuntos y personajes, visiones determinadas por relaciones de poder, económicas, ideológicas, de personalidades que son protagonistas de procesos de comunicación que a su vez son, en efecto, también procesos históricos, determinados por multitud de factores.

Читать дальше