3. Verhältnis ProdSG, Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und sonstige sektoralen Harmonisierungsrechtsakten

Die Auslegung des Herstellerbegriffs findet zwar maßgeblich anhand der Definition in § 2 Nr. 14 ProdSG statt. Für die Auslegung werden jedoch auch Auslegungshilfen, wie Leitfäden zu sektoralen Harmonisierungsrechtsakten herangezogen, die Aussagen über den „Hersteller“ des entsprechenden Harmonisierungsrechtsakts enthalten. Die Heranziehung dieser Auslegungshilfen ist grundsätzlich möglich, da die Herstellerdefinitionen in den Harmonisierungsrechtsakte aufgrund der europäischen Harmonisierung durch den Musterbeschluss 768/2008/EG – wie bereits dargelegt – nahezu identisch sind. Die Auslegung des Herstellerbegriffs des Produktsicherheitsgesetzes entfaltet ferner allgemeingültige Geltung für den jeweiligen Herstellerbegriff aus den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass spezifische Modifikationen des Herstellerbegriffs bestehen können, die für den jeweiligen Sektor zu beachten sind. Dies ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG, die durch das ProdSG in nationales Recht umgesetzt wird und den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten:

Die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG hat keine übergeordnete Allgemeingültigkeit gegenüber den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten. Vielmehr stehen die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte auf der gleichen Ebene wie die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und können daher allenfalls modifizierend wirken. Der Revisionsentwurf20 zur Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG der Europäischen Kommission verdeutlicht in Art. 1 sowie in Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 E-RaPS, dass gegenüber den anderen sektoralen Harmonisierungsrechtsakten keine übergeordnete Geltung bestehen soll, sondern die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG soll nur dann zur Anwendung kommen, wenn ein Produkt weder von einem Harmonisierungsrechtsakt noch von einer nationalen Vorschrift erfasst ist.21 Denn nach Art. 1 Abs. 2 RaPS gehen die Vorgaben der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit gegenüber den spezifischen Sicherheitsanforderungen22 im Gemeinschaftsrecht nur dann vor, soweit gewisse Aspekte, Risiken oder Risikokategorien darin nicht geregelt sind. Dazu heißt es im Wortlaut Art. 1 Abs. 2 RaPS:

„Jede Vorschrift dieser Richtlinie gilt insoweit, als es im Rahmen gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften keine spezifischen Bestimmungen über die Sicherheit der betreffenden Produkte gibt, mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird. Sind für Produkte in Gemeinschaftsvorschriften spezifische Sicherheitsanforderungen festgelegt, so gilt diese Richtlinie nur für Aspekte, Risiken oder Risikokategorien, die nicht unter diese Anforderungen fallen.“

Infolgedessen können in EU-Richtlinien und EU-Verordnungen auch geringere Sicherheitsanforderungen an ein Produkt gestellt werden, als sie in der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG beziehungsweise dem ProdSG konstituiert sind. Diese Möglichkeit ist bei näherer Betrachtung auch überzeugend, da dadurch in den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten auf spezifische Eigenheiten eines speziellen Produkts und seines Einsatzfelds, zum Beispiel in der Zulieferindustrie, eingegangen werden kann.

Demnach würde eine Vorrangregelung dem System des EU-Produktsicherheitsrechts widersprechen. Dies ergibt sich daraus, dass die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte in erster Linie den Warenverkehr durch einheitliche Sicherheitsstandards zwischen den Mitgliedstaaten im EU-Binnenmarkt gewährleisten sollen.23 Würden durch nationale Umsetzungsgesetze oder durch Gemeinschaftsrechtsakte höhere Sicherheitsstandards mit einem Vorrang gegenüber der jeweiligen EU-Richtlinie statuiert, würden die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte und die damit verbundene EU-Harmonisierung ihren Sinn verlieren, da in diesem Fall nur noch die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit benötigt werden würde .

4. Sachliche Anwendungsbereiche

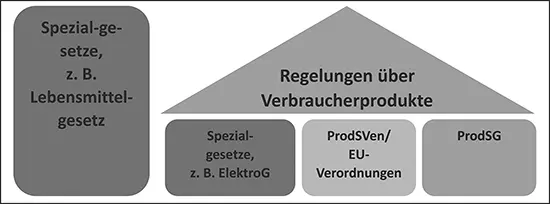

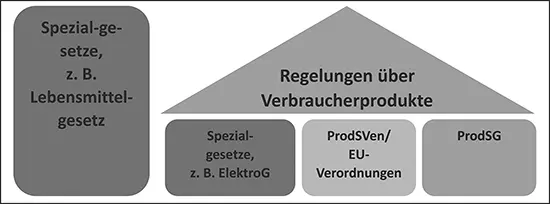

Die Herstellerdefinition des ProdSG wird erst dann relevant, wenn der sachliche Anwendungsbereich des ProdSG eröffnet ist. Dies richtet sich maßgeblich nach dem jeweils hergestellten Produkt. Grundsätzlich sind alle Produkte vom ProdSG umfasst, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden. Ausnahmen bilden Lebensmittel, lebende Pflanzen und Tiere, Antiquitäten oder Militärprodukte. Für sie gelten spezielle Gesetze und Regelungen, die neben dem ProdSG stehen.24 Spezielle Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz (ProdSV) stellen besondere Anforderungen an Produkte, die zwar bereits vom ProdSG umfasst sind, aber den sachlichen Anwendungsbereich des ProdSG nicht erweitern. Die Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz wurden auf der Grundlage europäischer Richtlinien25 erlassen, die ihrerseits – wie bereits dargestellt – auf der Grundlage des Beschlusses 768/2008/EG erlassen wurden. Diese EU-Richtlinien26 teilen sich in zwei Arten auf: in die horizontalen (produktunabhängigen) Harmonisierungsrechtsvorschriften wie die EMV-Richtlinie27 oder die Niederspannungsrichtlinie28 und in die vertikalen Harmonisierungsrechtsvorschriften für spezifische Industriesektoren wie Maschinen29, Druckgeräte30 oder Funkanlagen31. Stellenweise wurden diese EU-Richtlinien nicht nur durch (nationale) Verordnungen, sondern auch durch Spezialgesetze in deutsches Recht umgesetzt, zum Beispiel durch das ElektroG. Ferner bestehen horizontale und vertikale europäische Verordnungen, die unmittelbar gelten wie beispielsweise die sogenannte REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die den sachlichen Anwendungsbereich des ProdSG jedoch ebenfalls nicht erweitern.

Durch die Regelungen für Verbraucherprodukte in § 6 ProdSG wird der sachliche Anwendungsbereich des ProdSG ebenfalls nicht erweitert. Vielmehr handelt es sich dabei um zusätzliche Anforderungen an Verbraucherprodukte, die bereits vom Anwendungsbereich des ProdSG umfasst sind. Das ProdSG stellt für die Verbraucherprodukte folglich eine Dachfunktion dar, indem es zusätzliche Anforderungen an deren Bereitstellung stellt32, ähnlich den Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz.

Abbildung 1: Verhältnis der Produktsicherheitsnormen zueinander Quelle: eigene Darstellung

5. Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des ProdSG legt zwar fest, wo marktüberwachungsbehördliche Maßnahmen durch die deutsche Verwaltung gegenüber einem Hersteller im Sinne des ProdSG erlassen werden können, trägt aber nicht zur Konstitution eines Wirtschaftsteilnehmers als Hersteller im Sinne des § 2 Nr. 14 ProdSG bei. Der räumliche Geltungsbereich des ProdSG ist auf das Staatsgebiet Deutschlands beschränkt, indem die produktsicherheitsrechtlichen Handlungsweisen innerhalb des Staatsgebietes stattfinden müssen. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, „wo genau die Sachherrschaft in Bezug auf das Produkt wechselt“. 33 Folglich muss der Hersteller nicht seinen Sitz in Deutschland haben, um als Hersteller im Sinne des ProdSG zu gelten. Dieser Schluss ergibt sich bereits aus § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ProdSG, nach dem das Anbringen der Kontaktdaten eines Einführers oder eines Bevollmächtigten auf einem Verbraucherprodukt nur für den Fall vorgesehen ist, dass der Hersteller nicht im Europäischen Wirtschaftsraum (also auch nicht in Deutschland) ansässig ist.34 Des Weiteren bestehen keine Regelungen im ProdSG, die festlegen, dass der Hersteller seinen Sitz in Deutschland haben muss.

Читать дальше