Ein Narrativ ist eine direkt (explizit) oder indirekt (implizit) geäußerte oder von Äußerungen ableitbare narrative Struktur. Das klingt komplizierter, als es ist. Ein Beispiel, auf das ich später noch ausführlich eingehen werde, ist das Leistungs-Narrativ, das in unserer Gesellschaft und in politischen Diskursen fast allgegenwärtig ist. Viele in unserem Land sind zutiefst davon überzeugt, dass wir in einer sogenannten ›Meritokratie‹ leben, dass also Leistung, Anstrengungen und Bemühen notwendig sind und in aller Regel zu Erfolg und gesellschaftlichem Aufstieg führen. Dahinter steckt eine narrative Struktur: »X ist nicht wohlhabend / gesellschaftlich nicht anerkannt. X bringt große Leistung. X ist wohlhabend und gesellschaftlich gut situiert.« Dies ist das Leistungs-Narrativ, das durch zahlreiche Einzelgeschichten (Erfolgsgeschichten) von Individuen immer wieder erzählt und damit scheinbar bestätigt wird. Viele empirische Untersuchungen kommen dagegen zu dem Ergebnis, dass Erfolg in unserer Gesellschaft eher der Herkunft, einer dieser entsprechenden Bildung, Netzwerken oder schlicht dem Zufall zuzuschreiben ist. Leistung sei allenfalls einer der Faktoren, aber keine notwendige Prämisse für Erfolg.

Solche Narrative definieren die Glaubenssätze und Grundüberzeugungen einer Kultur, einer Gesellschaft; sie drücken unsere Erklärungen aus, wie etwas wird, woher etwas kommt und wie Dinge zusammenhängen. Narrative sind wesentliche Muster, mit denen wir uns unsere (tatsächlichen oder vermeintlichen) Erfahrungen erklären (vgl. BRUNER 1986: 13).

Auch der Begriff des ›Narrativs‹ ist wie der des Storytelling in den letzten Jahren etwas inflationär benutzt worden, dennoch ist er ein sinnvoller und sehr nützlicher Begriff: Es sind narrative Strukturen, die unserem Denken und den »großen Erzählungen« (LYOTARD 72012), den Sinnmustern unserer Gesellschaft, zugrunde liegen. Narrative können in einzelnen Geschichten erzählt werden – wie zum Beispiel die vielen Erfolgsgeschichten, die das Leistungs-Narrativ belegen sollen –, aber sie können auch durch einzelne Behauptungen und Parolen gewissermaßen ›getriggert‹ werden. Der alte CDU-Slogan aus der Bundestagswahl 1982 ›Leistung muss sich wieder lohnen‹ ist so eine Behauptung, die das Leistungs-Narrativ ›triggert‹. Der Slogan äußert mit dem ›wieder‹ auch noch die Behauptung, der im Leistungs-Narrativ kodierte Anspruch sei vorübergehend verloren gegangen.

Eine Geschichte ist eine konkrete Abfolge von Begebenheiten, die einer narrativen Struktur folgt. Zum ›Unglückliche-Liebe-Narrativ‹ (»X und Y sind verliebt. Umstände verhindern, dass die beiden zusammenkommen. X und Y bleiben unglücklich oder sind am Ende gar tot.« gibt es zahlreiche Geschichten, die dieses in konkreten Abläufen realisieren. Die Geschichte von Romeo und Julia ist eine davon. Eine Geschichte erzählt also immer entlang einer narrative Struktur die konkreten Erlebnisse konkreter Figuren.

Eine Erzählung ist die Realisierung einer Geschichte in einem konkreten Kommunikationsakt: Ich erzähle jemandem die Geschichte von Romeo und Julia, Shakespeare schreibt diese Geschichte in einer bestimmten Form auf, in einem Theater wird das Stück aufgeführt etc.

Storytelling schließlich ist ein häufig unscharf gebrauchter Begriff, der im Grunde synonym mit ›Erzählung‹ ist. Häufig wird er aber auch für das ganze Feld des Narrativen gebraucht. Politisches Storytelling ist somit der Gebrauch narrativer Ansätze im politisch-gesellschaftlichen Bereich.

Übertragen auf den politischen Kontext: Ein rechtspopulistisches Narrativ wäre das von der Islamisierung des Abendlandes. Eine Geschichte könnte sein, dass in einer bestimmten Kleinstadt zu einem bestimmten Zeitpunkt 200 vornehmlich aus islamischen Ländern stammende Flüchtlinge einquartiert wurden, und wie die Einheimischen darauf reagierten (im Deutschland der letzten Jahre ja meist ungnädig). Und eine konkrete Erzählung dieser Geschichte könnte man bei einem Wahlkampfauftritt eines rechtspopulistischen Politikers miterleben, der natürlich bestimmte Aspekte dieser Geschichte, die in sein ideologisches System passen, kräftig ausschmückt.

Ein Problem im Kontext dieses Beispiels ist, dass gesellschaftliche Narrative die dahinterliegenden Denk- und Handlungsmuster durch das häufige Erzählen von entsprechenden Geschichten scheinbar immer wieder belegen und verstärken. Angenommen, in einer bestimmten Gruppe herrscht das Narrativ vor, dass die meisten männlichen Flüchtlinge gefährliche »Messermänner« (um das Unwort von Alice Weidel zu zitieren) seien, die nur darauf warten, jemanden (bevorzugt »Biodeutsche«) niederzustechen. Das Narrativ könnte dann so aussehen: »Merkel hat die Grenzen geöffnet. Dann kamen lauter gefährliche Messermänner ins Land. Jetzt ist die Gefahr für die einheimische Bevölkerung sehr groß.« Mit jeder Erzählung einer (realen oder erfundenen) Geschichte einer Gewalttat eines Flüchtlings bekommt dieses Narrativ neue Nahrung. Und ein weiteres Problem ist, dass offenbar ›Counter-Storys‹, also die Erzählung von Geschichten von positiven Integrationserlebnissen mit Geflüchteten, nicht die gewünschte Wirkung erbringen. Die Einzelgeschichten werden zwar als Belege für das ›Messermänner‹-Narrativ angeführt, aber die Menschen denken nicht wie ein empirischer Forscher: Es gibt so und so viele Belege, daher schließen wir auf ein Theorem (in diesem Fall in Form eines Narrativs). Es läuft eher umgekehrt: Die Menschen wollen an ein Narrativ glauben und suchen dann nach Belegen. Das ist auch einer der Gründe, warum Menschen mit einer bestimmten Überzeugung (zum Beispiel einer fremdenfeindlichen) nicht auf positive Beispiele und Argumente reagieren.

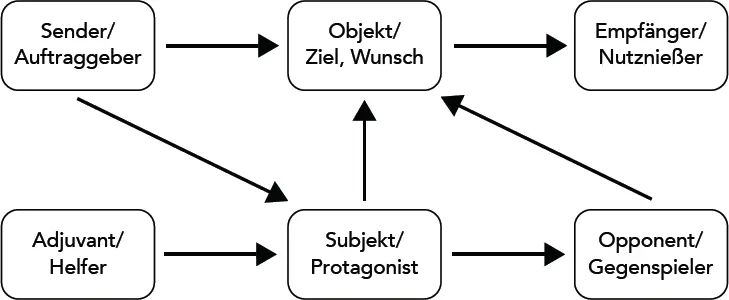

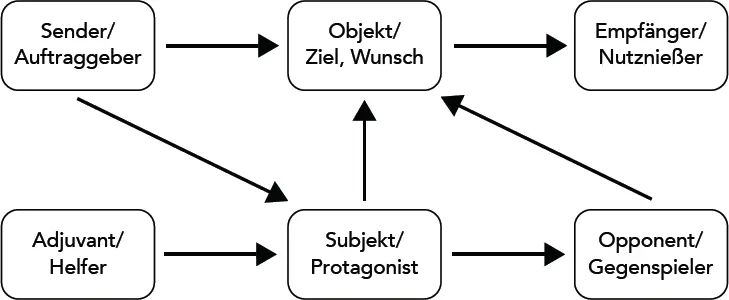

Schließlich brauchen wir, um die Topografie des Erzählens zu vervollständigen, noch die Aktanten einer Geschichte. Den Begriff hat der französische Literaturwissenschaftler A. J. Greimas 1971 geprägt, um gewissermaßen das »Kraftfeld« ursprünglich mythologischer bzw. märchenhafter Erzählungen beschreiben zu können. Die Aktanten einer Geschichte definieren gewissermaßen eine Landkarte der Bedeutungen einer Geschichte.

Abb. 2: Die Aktanten einer Geschichte

Die Aktanten einer Geschichte sind:

•Das Subjekt , bzw. der Protagonist oder die Heldin einer Geschichte. Jede Geschichte ist die Geschichte von jemandem bzw. über jemanden, jede Geschichte hat eine Hauptfigur. Das kann natürlich – gerade im politischen Bereich – auch eine Gruppe sein (die Arbeiter, das Kapital, die SPD).

•Das Objekt ist das Ziel oder das Wunschobjekt , das die Protagonistin der Geschichte erreichen möchte. Greimas spricht vom »Begehren« (GREIMAS 1971: 165), das der Antrieb jeder Geschichte ist. In jeder Geschichte geht es letztlich um das Ziel, das Wunschobjekt, das die Protagonistin erreichen möchte: den geliebten Partner gewinnen, den Schatz finden, Macht erlangen, sich aus einer schwierigen Lage befreien etc. Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Hauptfigur und ihrem Wunsch ist das Rückgrat jeder Geschichte und jedes Narrativs.

•Der Sender oder Auftraggeber ist diejenige Instanz in der Geschichte, die den Protagonisten gewissermaßen ›losschickt‹, um sein Ziel zu erreichen. Das kann natürlich die Protagonistin selbst sein (wie z.B. in einer Unternehmensgründerinnen-Geschichte) oder eine Person oder eine Institution. Der Auftraggeber der Bundeskanzlerin ist das Parlament und letztlich der Souverän, also das deutsche Volk. Auftraggeber kann aber auch ein zeitlicher Umstand sein: eine Pandemie – wie Covid 19 – bricht aus und die Regierung muss darauf reagieren.

Читать дальше