Politisches Storytelling in einem weiten Sinn bedeutet also auch die Erkenntnis, dass Geschichten, Narrative immer schon da sind: Unsere Welt, unsere Gesellschaft ist alles, was erzählt wird. Es sind die Narrative und Geschichten, in die wir hineingeboren, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir selbst erlebt oder über die Medien rezipiert und die wir vielleicht auch ein wenig selbst mitgestaltet haben. Und die unsere Gesellschaft, ihre Überzeugungen und Werte, ihre Sinnangebote und Zukunftsvorstellungen ganz wesentlich definieren. Wir sind In Geschichten verstrickt , wie es der Philosoph Wilhelm Schapp in seinem Buchtitel (SCHAPP 42004) formulierte.

Politische Willens- und Meinungsbildung und gesellschaftliche Diskurse spielen auf dieser Klaviatur der Geschichten, Narrative und Meta-Narrative, ob sie wollen oder nicht, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Wesentlicher Teil jedes politischen Handelns ist der Umgang mit Geschichten und Narrativen. Auch wer glaubt, man könne rein mit Argumenten Gesellschaft verändern oder politische Willensbildung betreiben, arbeitet in Wirklichkeit auf dem Humus der Narrative und vielleicht lässt er mit seinen Argumenten eine Saite mitklingen, die die Melodie eines alten Narrativs oder eines, das gerade im Trend ist, spielen kann. Man kann all die Geschichten, in die wir verstrickt sind, wahrzunehmen und zu analysieren versuchen oder man kann sie ignorieren – da sind sie allemal.

Das Misstrauen oder die Reserviertheit gegenüber Geschichten rührt meiner Einsicht nach hauptsächlich daher, weil in unserer Gesellschaft ›narrative Kompetenz‹ unterrepräsentiert ist, auch bei Journalisten, vor allem aber bei Politikern und anderen gesellschaftlichen Gruppen, die relevante Diskurse mittragen. Unter ›narrativer Kompetenz‹ verstehe ich nicht so sehr die Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können, sondern zu wissen, welche Funktionen Geschichten und Narrative in gesellschaftlichen Diskursen übernehmen, wie Sinn und Werte auch und vor allem durch Narrative etabliert und kommuniziert werden und was die Stellschrauben sind, an denen an Geschichten gedreht werden kann, um, positiv ausgedrückt, politische Meinungsbildung zu betreiben, oder negativ formuliert, zu manipulieren. Denn wie ich noch ausführen werde, benutzen beide Handlungsweisen die gleichen Werkzeuge. Entscheidend ist jedoch, mit welcher ethischen Haltung das geschieht. Meine Plädoyers für Schritte in Richtung der Rettung des politischen Diskurses – unter diesem Titel erscheint ja diese Buchreihe – sind daher folgende:

•Wir müssen uns klar machen, dass gesellschaftliche Diskurse, politische Meinungs- und Willensbildung, politische und gesellschaftliche Sinn- und Wertestiftung stark über Geschichten, Erzählungen und Narrative geschehen – ob uns das bewusst ist oder nicht, ob uns das passt oder nicht.

•Ähnlich wie wir wissen, dass und wie Fotos in der digitalen Welt bearbeitet, manipuliert und mit neuen Bedeutungsakzenten versehen werden können, muss uns auch bewusst werden, welchen Status Geschichten und Narrative bezüglich der Realität haben und in welcher Weise diesbezüglich Akzente gesetzt bzw. manipuliert werden können. Kurz: Es geht auch darum, zu erkennen, was die Stellschrauben beim politischen Storytelling sind.

•Auf der Basis einer solchen Kompetenz lohnt es sich dann, sich Gedanken über eine Ethik des politischen Storytelling zu machen. Denn Fake News stehen ja selten als bloße Fakten im Raum, sondern sind eingebettet in Geschichten und Narrative.

•Und schließlich geht es mir um ein Plädoyer dafür, dass die grundlegende Arbeit einer politischen Bewegung, Partei oder Gruppierung darin besteht, einen Weg in die Zukunft zu öffnen, was bedeutet, anschlussfähige Sinn-Narrative anzubieten. Wenn die politischen Parteien und Bewegungen der Mitte solche sinnstiftenden Zukunfts-Narrative nicht anzubieten wissen – und die meisten der etablierten Parteien in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, tun dies zurzeit nicht – füllen rechtspopulistische Bewegungen mit ihren rückwärtsgewandten Narrativen das Vakuum.

Dieses Buch will dazu beitragen, über diese Zusammenhänge mehr Klarheit zu schaffen. Und es will natürlich auch Politiker und alle politisch Denkenden und Handelnden dazu anzuregen, die Ebene der Geschichten einer Gesellschaft wahrzunehmen und mit ihr zu arbeiten.

Geschichten, Erzählungen, Narrative:

Eine kurze Klärung der Begriffe

Ich habe bisher die Begriffe ›Geschichte‹, ›Erzählung‹ oder ›Narrativ‹ gewissermaßen ›naiv‹ gebraucht, sie also nicht erklärt, sondern mich darauf verlassen, dass die Leserinnen und Leser ein Vorverständnis haben, was damit gemeint sei. Vermutlich hat dies ganz gut funktioniert, vielleicht am wenigsten gut bei dem Begriff ›Narrativ‹, der am seltensten in der Alltagssprache vorkommt. Aber vielleicht haben wir auch nur gemeint, dass wir alle dasselbe darunter verstehen, und in Wirklichkeit versteht – zumindest in Nuancen – jeder von uns etwas anderes darunter. Allerdings wäre dies wohl der Normalfall bei abstrakten Begriffen.

Hier also eine Klärung dieser Begriffe, deren genaue Bedeutung häufig im Ungefähren bleibt – auch in den Medien. Der Begriff des ›Narrativs‹ ist so ein Begriff. Nun kann eine gewisse Randunschärfe natürlich durchaus auch produktiv sein, weil durch die so entstehende Offenheit unterschiedliche Dinge darunter subsumiert werden und Diskurse in neue, bisher nicht vorgesehene Richtungen entwickelt werden können. Voraussetzung für eine kreative Randunschärfe ist allerdings eine Kernprägnanz eines Begriffs, die ein gemeinsames Basisverständnis garantiert. Um eine solche Kernprägnanz geht es mir, wenn ich hier ganz kurz und (hoffentlich) ohne langweilige technische Details die Begriffe ›Narrativität‹, ›Narrativ‹, ›Geschichte‹, ›Erzählung‹ und ›Aktanten‹ erläutere, die in diesem Buch immer wieder vorkommen (vgl. dazu auch MÜLLER 2019).

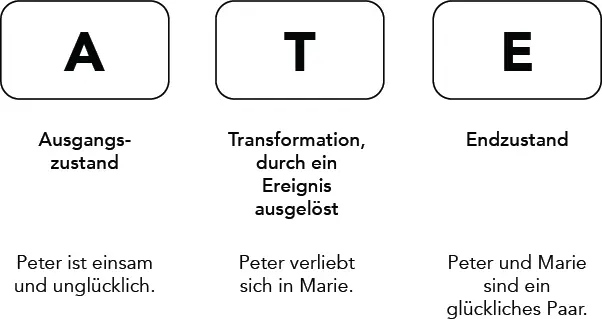

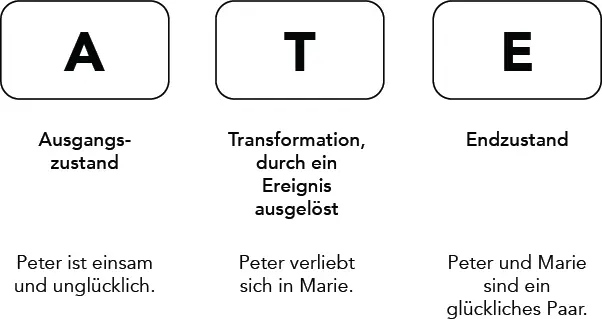

Abb 1: Die narrative Grundstruktur

Narrativität besitzt ein Kommunikationsakt, wenn er diejenigen Merkmale aufweist, die schon Aristoteles in seiner Poetik formuliert hat: einen Anfang, eine Mitte und ein Ende (vgl. ARISTOTELES 1982: 25). Ein wenig genauer könnte man es folgendermaßen definieren: Narrativität liegt dann vor, wenn ein Kommunikationsakt

•ein Geschehen mit einem zeitlichen Ablauf abbildet;

•ein Ausgangszustand, (mindestens) ein Ereignis und ein Endzustand geschildert werden und

•das Ereignis eine Veränderung auslöst, die einen Unterschied zwischen Endzustand und Ausgangszustand herstellt.

Die drei Sätze »Peter ist einsam und unglücklich. Peter verliebt sich in Marie. Peter und Marie sind ein glückliches Paar.« geben eine basale narrative Struktur wieder, die Satzfolge verfügt also über Narrativität. Narrative, Geschichten und Erzählungen haben gemeinsam, dass sie über Narrativität verfügen, also eine narrative Struktur haben. Mit dieser Definition, die natürlich einerseits auf Aristoteles, andererseits aber auf den amerikanischen Literaturwissenschaftler Gerald Prince (vgl. PRINCE 1973) zurückgeht, kann man narrative Äußerungen von anderen klar unterscheiden – auch wenn im Alltag oder in den Medien alles Mögliche als ›Geschichte‹ bzw. als ›Storytelling‹ bezeichnet wird: JournalistInnen sprechen von ›ihrer Story‹, auch wenn sie in Wirklichkeit ›Thema‹ meinen, häufig wird die bloße Emotionalität von Inhalten als ›Storytelling‹ bezeichnet. Oder die Verwendung von Metaphern oder – wie bei Instagram-Storys – das Abbilden eines alltäglichen Vorgangs in einem Video. All das ist kein Storytelling, kein Erzählen. Was dabei entsteht, sind keine Geschichten – auch wenn die Kommunikationsakte ansonsten noch so interessant sein mögen.

Читать дальше