Dass Lernen ein Langzeitgedächtnis voraussetzt, geht schon aus der im Kapitel 2.2 (  Kap. 2.2) eingeführten Definition hervor: Erfahrung muss gespeichert werden, ansonsten wäre eine nachhaltige Verhaltensänderung gar nicht möglich. Das gilt für die Ameise wie auch für den Menschen. Die Gehirne aller Lebewesen müssen flexibel genug für den Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen im Langzeitgedächtnis sein. Gleichzeitig ist das Gehirn eines Lebewesens bei seiner Geburt kein völlig unbeschriebenes Blatt, sondern enthält bereits Information, welche die Anpassung an die zukünftige Umwelt erleichtert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von festverdrahteten Strukturen im Informationsverarbeitungssystem, die weder durch Erfahrung erworben noch durch diese modifiziert werden können. Optische Täuschungen wie z. B. die Müller-Lyer Täuschung (siehe dazu unten die Abbildung 3) (

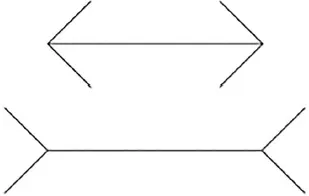

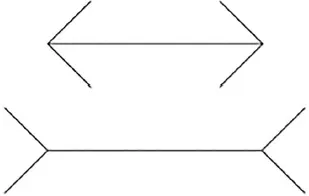

Kap. 2.2) eingeführten Definition hervor: Erfahrung muss gespeichert werden, ansonsten wäre eine nachhaltige Verhaltensänderung gar nicht möglich. Das gilt für die Ameise wie auch für den Menschen. Die Gehirne aller Lebewesen müssen flexibel genug für den Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen im Langzeitgedächtnis sein. Gleichzeitig ist das Gehirn eines Lebewesens bei seiner Geburt kein völlig unbeschriebenes Blatt, sondern enthält bereits Information, welche die Anpassung an die zukünftige Umwelt erleichtert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von festverdrahteten Strukturen im Informationsverarbeitungssystem, die weder durch Erfahrung erworben noch durch diese modifiziert werden können. Optische Täuschungen wie z. B. die Müller-Lyer Täuschung (siehe dazu unten die Abbildung 3) (  Abb. 3) sind Beispiele dafür. Selbst wenn wir beide Strecken mit dem Lineal messen und feststellen, dass sie gleich lang sind, sehen wir sie als unterschiedlich lang. Dieses zunächst scheinbar problematische Phänomen hat aber eine wichtige Funktion, da es uns beim Tiefensehen unterstützt, wie Abbildung 4 (

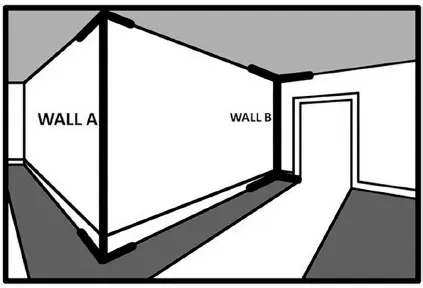

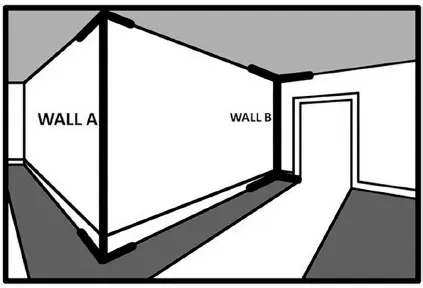

Abb. 3) sind Beispiele dafür. Selbst wenn wir beide Strecken mit dem Lineal messen und feststellen, dass sie gleich lang sind, sehen wir sie als unterschiedlich lang. Dieses zunächst scheinbar problematische Phänomen hat aber eine wichtige Funktion, da es uns beim Tiefensehen unterstützt, wie Abbildung 4 (  Abb. 4) zeigt. Obwohl im zweidimensionalen Bild Wand B kürzer ist als Wand A, wissen wir, dass in der dreidimensionalen Realität Wand A und B gleich lang sind und der dargestellte Raum einem Quader entspricht.

Abb. 4) zeigt. Obwohl im zweidimensionalen Bild Wand B kürzer ist als Wand A, wissen wir, dass in der dreidimensionalen Realität Wand A und B gleich lang sind und der dargestellte Raum einem Quader entspricht.

Abb. 3: Müller-Lyer-Täuschung. Ist die untere Linie wirklich nicht länger als die obere?

Abb. 4: Kein schiefer Raum: Dank der Müller-Lyer-Täuschung können wir in zwei Dimensionen dargestellte dreidimensionale Räume korrekt verarbeiten.

Neben festverdrahteten Strukturen gibt es auch vorverdrahtete Strukturen, die flexibler sind und durch Erfahrung geformt werden. Im Tierreich spricht man auch von Instinkten oder von Prägungslernen, wie es beispielsweise von dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz nachgewiesen wurde. Frisch geschlüpfte Graugänse folgen dem ersten bewegten Objekt, das sie sehen – typischerweise die sich aus dem Nest erhebende Mutter. Unter artifiziellen Bedingungen, also wenn die Gänse künstlich ausgebrütet wurden, folgten sie beispielsweise den Stiefeln von Konrad Lorenz. Es war also gerade nicht ein festverdrahtetes Vorstellungsbild einer erwachsenen Gans, welches die Kleinen in der Natur dazu bringt, ihrer Mutter zu folgen, sondern eine flexiblere, aber bereits vorgeprägte Struktur, nämlich einer Bewegung zu folgen – von welchem Objekt auch immer.

Dass Tiere mit Instinkten geboren sind, wird seit langem akzeptiert. Seit einigen Jahrzehnten wissen wir aber auch, dass Menschen nicht völlig unvorbereitet auf die Welt kommen, sondern mit Grundlagen ausgestattet sind, dem sogenannten »Kernwissen«. Dieses erleichtert eine Anpassung an die zu erwartende soziale und physische Umgebung. Aus den Blickbewegungen von Säuglingen lässt sich ableiten, dass sie der Sprache, Veränderungen von kleinen Mengen und Bewegungen von Objekten besondere Aufmerksamkeit schenken (Pauen, 2012).

Auf der Grundlage dieses Kernwissens lernen Kinder beispielsweise ohne professionelle Instruktion in ihrem natürlichen Umfeld das Verstehen und Produzieren von sprachlichen Inhalten sowie das Zählen von diskreten Mengen. Zudem haben sie eine Vorstellung davon, wie sich in der physikalischen Welt feste Gegenstände zueinander verhalten. So reagieren bereits wenige Monate alte Kinder mit weit aufgerissenen Augen auf physikalisch unmögliche Szenarien, in denen beispielsweise ein fester Gegenstand ohne Halt in der Luft zu hängen scheint. Dies erklärt z. B., warum Babys von Mobiles fasziniert sind. Wie genau das angeborene Kernwissen für das weitere Lernen genutzt wird, wird noch kontrovers diskutiert (mehr dazu bei Pauen, 2012), aber es ist unbestritten, dass Menschen auf der Grundlage des Kernwissens vieles von dem, was zur Bewältigung des Alltags benötigt wird, ohne große Anstrengung und ohne gezielte Unterstützung erwerben können.

Die Tatsache, dass Säuglinge und Kleinkinder beiläufig so vieles lernen können, worauf sie im Laufe der Evolution vorbereitet wurden, kann zu Fehleinschätzungen der allgemeinen Lernfähigkeit im Kindesalter und einem unrealistischen Anspruch an Frühförderung führen. Manchmal geistern Vorstellungen durch die Medien, wonach unsere Umwelt die unbegrenzte Lernfähigkeit von Kindern gezielt zerstöre, weil es zu wenig oder die falsche Anregung gebe. Spätestens mit Schuleintritt sei dann die Lernmotivation zerstört.

Solche falschen Vorstellungen entstehen, wenn nicht zwischen biologisch vorbereiteten Kompetenzen und dem Erwerb von Kulturtechniken unterschieden wird. Letztere haben sich erst vor wenigen Jahrtausenden, Jahrhunderten oder Jahrzehnten entwickelt, also lange nach dem Zeitpunkt, an dem sich das menschliche Genom weitgehend stabilisiert hat. Der Erwerb von Kulturtechniken setzt ein effizient funktionierendes Arbeitsgedächtnis voraus, welches sich jedoch erst im Laufe der Kindheit entwickelt und seine vollständige Funktionsfähigkeit erst in der Adoleszenz erreicht. Auch das lässt sich durch Befunde aus der Hirnforschung belegen.

2.4.2 Die Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses

Vor den Zeiten von mobilen Online-Karten und Navigationstechnologien musste man in einer fremden Stadt oft nach dem Weg – z. B. zu einem Museum – fragen und bekam etwa die folgende Antwort: »Gehen Sie bis zur nächsten Strasse geradeaus, biegen Sie links ab und dann gleich wieder rechts. Nach 100 Metern kommt eine Ampel, da müssen Sie wieder links gehen und dann nochmal rechts. Dann gehen Sie direkt auf das Gebäude zu.« Man bedankte sich für die Auskunft, hatte sich noch den Anfang der Instruktion merken können, und wenn man einmal links und einmal rechts abgebogen war, musste man erneut fragen. Die gesamte Wegbeschreibung hatte die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses überschritten.

Das Beispiel soll veranschaulichen: Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt, und in einer solchen Situation ist das natürlich hinderlich. Aber diese Begrenzung ist der Tatsache geschuldet, dass im Arbeitsgedächtnis parallel Prozesse ablaufen müssen, die uns ermöglichen, selbst gesetzte oder von der Umgebung eingeforderte Ziele zu verfolgen. Das erfordert selektive Aufmerksamkeit: Aus der Umgebung sollte nur Information aufgenommen und weiterverarbeitet werden, welche der Erreichung des Ziels dient. Ist die relevante Information einmal identifiziert, muss sie im Arbeitsgedächtnis gehalten werden, bis das Ziel erreicht wird, z. B. durch Wiederholung oder durch Vorstellungsbilder. Um effizient agieren zu können, muss ein Individuum also gleichzeitig parallel zur Selektion der eingehenden Informationen im Langzeitgedächtnis nach Informationen suchen, welche ebenfalls zur Erreichung des Ziels beitragen können (Wiedererkennen). Auch diese Informationen müssen aktiviert und im Arbeitsgedächtnis gehalten werden.

Zudem müssen irrelevante Reize aus der Umgebung ausgeblendet werden. Stellen wir uns eine Studentin vor, die in eine Vorlesung gehen möchte. Eigentlich ist sie müde und würde lieber etwas anderes machen. Sie weiß, in welchem Gebäude die Vorlesung stattfindet, muss aber noch den Raum suchen. Bis sie im Hörsaal angekommen ist, wird ihr Arbeitsgedächtnis gefordert. Sie hat eine ungefähre Ahnung von dem Aufbau des Gebäudes. Dieses Wissen wird aktiviert, also in das Arbeitsgedächtnis geladen. Gleichzeitig muss sie die Raumnummer im Arbeitsgedächtnis halten und sich vergegenwärtigen, in welchem Stockwerk sie sich gerade befindet und welche Treppe man sinnvollerweise nimmt. Unterwegs sieht sie Freunde, die sich gemütlich mit einem Kaffee niedergelassen haben. Sich nicht zu ihnen zu setzen, sondern in den Hörsaal zu gehen, erfordert die gezielte Unterdrückung von Bedürfnissen nach sozialem Austausch. Einmal im Hörsaal angekommen, sollte sie den Prozess des Wegfindens aber vollständig aus ihrem Arbeitsgedächtnis entfernen und dieses auf die Verarbeitung der Vorlesungsinhalte einstellen.

Читать дальше

Kap. 2.2) eingeführten Definition hervor: Erfahrung muss gespeichert werden, ansonsten wäre eine nachhaltige Verhaltensänderung gar nicht möglich. Das gilt für die Ameise wie auch für den Menschen. Die Gehirne aller Lebewesen müssen flexibel genug für den Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen im Langzeitgedächtnis sein. Gleichzeitig ist das Gehirn eines Lebewesens bei seiner Geburt kein völlig unbeschriebenes Blatt, sondern enthält bereits Information, welche die Anpassung an die zukünftige Umwelt erleichtert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von festverdrahteten Strukturen im Informationsverarbeitungssystem, die weder durch Erfahrung erworben noch durch diese modifiziert werden können. Optische Täuschungen wie z. B. die Müller-Lyer Täuschung (siehe dazu unten die Abbildung 3) (

Kap. 2.2) eingeführten Definition hervor: Erfahrung muss gespeichert werden, ansonsten wäre eine nachhaltige Verhaltensänderung gar nicht möglich. Das gilt für die Ameise wie auch für den Menschen. Die Gehirne aller Lebewesen müssen flexibel genug für den Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen im Langzeitgedächtnis sein. Gleichzeitig ist das Gehirn eines Lebewesens bei seiner Geburt kein völlig unbeschriebenes Blatt, sondern enthält bereits Information, welche die Anpassung an die zukünftige Umwelt erleichtert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von festverdrahteten Strukturen im Informationsverarbeitungssystem, die weder durch Erfahrung erworben noch durch diese modifiziert werden können. Optische Täuschungen wie z. B. die Müller-Lyer Täuschung (siehe dazu unten die Abbildung 3) (