Wenn aber im Kopf der Schülerinnen und Schüler lediglich von außen gesteuerte, in ihnen gleichsam automatisch ablaufende Prozesse (Assoziationen) aufgebaut werden, dann wird unflexibles und deshalb häufig unbrauchbares, sogenanntes träges Wissen erworben. Wenn das kleine Einmaleins durch Verstärkung der richtigen Antwort auswendig gelernt wurde, kommt zwar die Antwort auf »4 x 8 =« wie aus der Pistole geschossen, aber die Schülerinnen und Schüler wissen nicht, dass man die Zahl nur verdoppeln muss, wenn man »4 x 16 =« ausrechnen soll. Wenn man im GedächtnisAssoziationen wie »Stuhl – chair, Tisch – table oder Teppich – carpet« gespeichert hat, dann bedeutet das nicht automatisch, dass man diese Vokabeln auch nutzen kann, um sinnvolle englische Sätze zu bilden.

Die besondere geistige Kompetenz des Menschen besteht aber gerade darin, nicht nur in diesem Sinne rein assoziativ zu lernen. Wir bauen nicht einfach nur Verbindungen im Gedächtnis auf, die von außen gesteuert werden. Vielmehr ist der menschliche Geist in der Lage, Wissenselemente aktiv und ohne äußeren Anstoß so zu konstruieren und/oder umzustrukturieren, dass sie auch zur Bewältigung von Aufgaben herangezogen werden können, zu deren Lösung wir bisher keine Anleitung bekommen haben.

Gerade in der Schule geht es somit darum, Kinder und Jugendliche bei ihrer eigenen (Re-)Konstruktion von Wissen zu unterstützen, das in einem kulturellen Kontext entstanden und anspruchsvoll ist. Sie müssen die Schrift, die Mathematik oder naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zwar nicht erfinden – das haben kluge Menschen vor ihnen getan –, aber sie müssen sie für sich konstruieren und in ihr eigenes Wissensnetzwerk einbauen. Da dieser Prozess sehr komplex ist, führen wir im folgenden Kapitel ein Modell ein, das den Wissensaufbau besser fassbar macht.

2.4.1 Das 3-Speicher-Modell des Gedächtnisses

Obwohl Menschen Jahrtausende brauchten, um die in westlichen Ländern übliche Lautschriften zu entwickeln, können die meisten Kinder nach wenigen Monaten Schulbesuch lesen. Auch wenn das arabische Zahlensystem erst vor etwa 1200 Jahren entwickelt wurde, können fast alle Grundschulkinder dividieren und verstehen, dass die Null eine Zahl ist. Wollen wir den Erwerb solcher Kompetenzen verstehen, müssen wir den Lernbegriff erweitern: Es geht nicht nur um Konditionierung, Assoziation und Verhaltensänderung, sondern vor allem um Wissenskonstruktion.

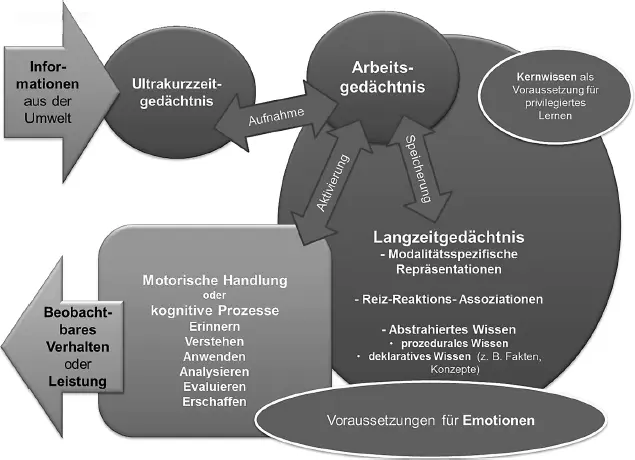

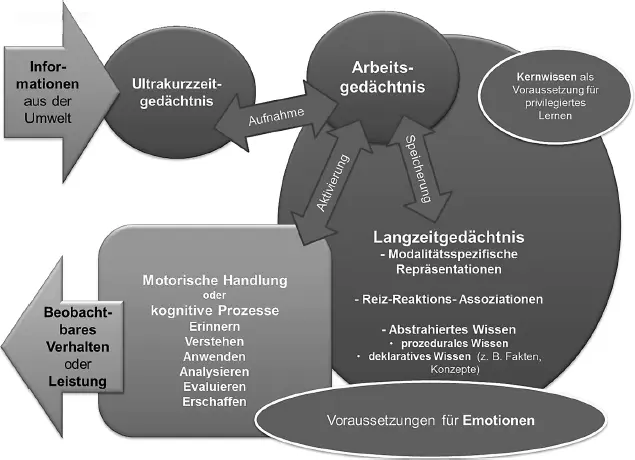

Um den Prozess der Wissenskonstruktion zu veranschaulichen, haben wir ein Modell der menschlichen Informationsverarbeitung entwickelt, das alle im Folgenden genutzten Begrifflichkeiten zur Informationsverarbeitung und dem Lernen in einen Zusammenhang stellt. In dessen Zentrum stehen drei Typen von Gedächtnis.

In der Wissenschaft herrscht Einigkeit darüber, dass das menschliche Gedächtnis am besten durch ein 3-Speicher-Modell beschrieben werden kann. Dieses wurde in den Grundzügen bereits 1968 durch die Psychologen Atkinson und Shiffrin vorgestellt. Demnach gibt es

• ein Ultrakurzzeitgedächtnis (englisch: Sensory Memory)

• ein Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis, das aktuelle Information verarbeitet und zielgerichtetes Verhalten ermöglicht sowie

• ein Langzeitgedächtnis für die längerfristige Abspeicherung von Information.

Jedes Lebewesen braucht ein Ultrakurzzeitgedächtnis, das zunächst einmal alle eingehenden Sinnesreize aufnimmt. Dieses Gedächtnis ist artenspezifisch, da sich unterschiedliche Spezies in ihrem Wahrnehmungsspektrum unterscheiden. Das Spektrum an wahrnehmbaren Tönen ist beispielsweise bei Hunden größer als bei Menschen, während Menschen ein differenzierteres Spektrum an visuellen Reizen haben.

Für alle Spezies gilt: Von den eingehenden Sinnesreizen wird nur ein Bruchteil weiter verarbeitet. Welcher Reiz das Rennen macht, hängt von der Intensität der eingehenden Reize, vom Motivzustand und den Emotionen des Lebewesens ab. Gefahren signalisierende Reize werden prioritär wahrgenommen, und ein hungriges

Abb. 2: An menschlichem Lernen beteiligte Gedächtnisprozesse und geistige Ressourcen (entwickelt von Elsbeth Stern und Lennart Schalk).

Lebewesen wird Hinweise auf Nahrung bevorzugt weiterverarbeiten. In einer klassischen Untersuchung von Georg Sperling (1960) konnte gezeigt werden, dass bei Menschen visuelle Information nach etwa 250 Millisekunden zerfällt, wenn sie nicht zielgerichtet verarbeitet wird.

Wie wird nun von einem Lebewesen ausgewählt, welchen Reizen im Ultrakurzzeitgedächtnis Aufmerksamkeit geschenkt wird und ob sie in das Langzeitgedächtnis gelangen? Die hierfür zuständige Instanz wird Arbeitsgedächtnis genannt. Es ist das wichtigste Konstrukt der wissenschaftlichen Psychologie und so zentral wie etwa das Atom in der Chemie oder die Zelle in der Biologie.

Während davon ausgegangen werden muss, dass alle Lebewesen eine Instanz haben, die zwischen dem Ultrakurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis vermittelt, spricht vieles dafür, dass Struktur und Funktion des Arbeitsgedächtnisses ganz wesentlich für die Unterschiede in der geistigen Leistungsfähigkeit zwischen Menschen und anderen Lebewesen verantwortlich sind. Seit längerer Zeit ist bekannt, dass das Frontalhirn an Arbeitsgedächtnisfunktionen maßgeblich beteiligt ist. Menschen, die aufgrund von Unfällen oder Gehirnkrankheiten Schädigungen in diesem Bereich aufweisen, fällt es schwer, längerfristige Ziele zu verfolgen, da sie sich von allen möglichen Reizen ablenken lassen. Anders ausgedrückt: Das gezielte Ausblenden von nicht zielführender Information ist diesen Menschen nicht oder nur sehr schwer möglich. Bildgebende Verfahren wie EEG (Elektroenzephalografie) und fMRI (funktionelle Magnetresonanztomographie), die strukturelle und funktionale Merkmale und Vorgänge im Gehirn erfassen, belegen die Bedeutung des Frontalhirns für das Arbeitsgedächtnis und damit für die Bewältigung von Aufgaben, die die Steuerung von Aufmerksamkeitsfunktionen erfordern.

Kern der Arbeitsgedächtnisfunktionen ist es, eingehende Information in das bestehende Wissen zu integrieren. Daraus wiederum werden Handlungen initiiert, welche die Bewältigung der gerade anstehenden Anforderungen ermöglichen. Um handlungsfähig zu bleiben, muss jedes Individuum aus der großen Flut an eingehenden Reizen eine Auswahl treffen. Die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist deshalb höchst funktional, stellt aber für das Lernen eine besondere Herausforderung dar.

Der Zugang vom Ultrakurzzeitgedächtnis zum Arbeitsgedächntnis kanninzidentell (also unbeabsichtigt bzw. zufällig) oder aber intentional (absichtlich) gesteuert sein. Bei intentional gesteuerten Prozessen verfolgt das Individuum ein Ziel. Es wird deshalb bevorzugt Information auswählen, die das Erreichen des Ziels unterstützt. Hat sich eine Person entschieden, den Inhalt eines Textes zu verstehen, wird sie nicht auf die Farbe der Buchstaben achten. Die intentional gesteuerte Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses ermöglicht somit ganz wesentlich die Konzentrationsfähigkeit.

Allerdings hätte kein Lebewesen eine Überlebenschance, wenn das Arbeitsgedächtnis völlig »dicht« machen könnte. Für Hinweise auf drohende Gefahren sowie auf besondere Belohnungen muss ein Weg offenbleiben. Unerwartete und besonders intensive Informationen werden über den inzidentellen Weg weitergeleitet. So wird man sich als konzentrierte Leserin oder als konzentrierter Leser vielleicht nicht daran erinnern, ob die Schrift eines Textes blau oder schwarz war. Sind die Buchstaben hingegen in leuchtendem Pink, wird dies auch demjenigen Lesenden auffallen, der sich ganz auf den Inhalt konzentrieren kann. Neben dem intentionalen wird es also immer auch den inzidentellen Weg geben, über den Informationen in das Arbeitsgedächtnis gelangen.

Читать дальше