Minutenlang versucht mir nun Giovanni ein Wort aus seinem Dialekt zu erklären, das unübersetzbar, eigentlich unerklärbar sei. Ich bin inzwischen etwas verzweifelt und schaue auf die Uhr. Sieben. Eine Stunde vierzig Minuten dauert die Stehparty schon. Giovannis Bemühen versandet irgendwo im Versuch, das italienische di ins Deutsche zu übersetzen. „Des“ sei es doch wohl. „Cosa ‚des‘?“, fragt ihn Rino, schüttelt den Kopf, steigt auf die Leiter und stellt das Lexikon zurück. – Überhaupt bin ich in einer Hinsicht getröstet. In den letzten 100 Minuten, die Rino doch größtenteils stand und zugehört hat (wenn er nicht gerade im Laden unterwegs war, zum Thema passende Materialien – Bücher, Pläne, Postkarten – heranzuschaffen), konnte ich sehen, dass die Art seines Zuhörens, die mich jahrelang, jahrzehntelang so aus der Fassung gebracht hat, nun einfach seine Art des Zuhörens ist : Den Freund mustert er genauso streng und prüfend, als wolle er ihm im nächsten Moment sagen, was für ein Vollidiot er sei, wie mich, wenn ich mit ihm Italienisch spreche.

Ich fange an, mich zu bedanken, wissend, dass ich damit erst eine große Abschiedsrunde eingeläutet habe, aber irgendwie muss ich meiner Vision entgegenwirken, die mich vor einer halben Stunde befallen hat, dass es nämlich die Nacht durch so weitergehen würde, Thema um Thema, Verfall auf Verfall, immer freundlich, doch gnadenlos, das Geschäft wäre längst geschlossen, die Läden zu, keiner würde mich finden!

Nun, sagt Rino, von der Leiter und vielleicht auch von seinem etwas hohen Ross von vorhin heruntersteigend, natürlich sei, was Biagio Marin für Grado getan habe, unermesslich, in der Poesie sei er ein uomo enorme gewesen, ein gigante . Er habe erreicht, was Millionen Touristen nicht, was kein Internet und kein sonstiges Medium je bewirken könnten: Grado ins Universum zu heben, „ a levare Grado all’universo“ . – Ein schönes Schlusswort, finde ich. „Große Männer haben große Schwächen“, damit gibt mir Giovanni kumpelhaft die Hand. Zum Abschied erhalte ich noch einen Blumenstrauß an nützlichen Informationen, in die übrig gebliebene Restklagen fließen (die Kommunikation im Allgemeinen und das alte Ritual des Kennenlernens von Mann und Frau im Besonderen seien perdu – vom ersten Gespräch und der ersten Einladung auf ein Getränk über den ersten gemeinsamen Tanzabend und den ersten Spaziergang bis zum ersten Kuss –, „heute spielen sie auf ihren Telephonen herum, dann springen sie direkt ins Bett“), im Wesentlichen sind aber auch die beiden Herren erschöpft, bedanken sich fast noch herzlicher als ich und entlassen mich, nicht ohne Rinos besorgte Bemerkung, ich hätte mir Notizen machen sollen. Habe ich, sage ich, und zeige auf meinen Kopf. Mit einem Lachen lassen wir einander frei.

Ich taumle in die schwarze Nacht, in die sich der Tag, den ich vor über zwei Stunden verlassen habe, verwandelt hat, leicht schwindlig, mit trockener Kehle, und sinke in die erste Bar, die sich mir traulich und liebevoll darbietet.

Nachspiel:

Zehn Minuten nach Niederschrift dieser Erinnerungen, am nächsten Mittag, treffe ich Giovanni mit zugeknöpftem Mantel auf der Piazza. Er komme gerade von Rino, sagt er. Ich bedanke mich, noch im Nachhall des Schreibens, überschwänglich für das Gespräch. Es gäbe sicher noch viele Stunden zu erzählen, bedaure ich und komme mir etwas verlogen vor. Ich hätte alles aufgeschrieben, sage ich wahrheitsgemäß. Er wird es nie lesen, er würde es nicht verstehen. Auch Rino nicht. Seine Frau könnte es ihm vorlesen. Mit ihrem schwäbischen Akzent. Und übersetzen. Wenn sie Italienisch kann. Aber wenn sie nicht Italienisch kann, kann sie mit ihrem Mann nicht reden. Denn er kann nicht Deutsch. Vielleicht hat sie angefangen, Italienisch zu lernen, es aber dann aufgegeben, weil er sie immer so streng angeschaut hat. Aber ich bin sicher, er schaut sie nicht streng an. Und nicht nur, weil sie aus demselben Dorf wie ein aquileischer Patriarch kommt.

* „Me no se se i veci / ricordi / i xe ligaìsolo a le zogie / del tenpo zòvene, / o se gera anche un oltro / modo de vîve / quel che ’l conteva.“ (Aus: „El saloto“ von Lucio Degrassi „Bronza“, Grado, 1919–2001)

**Hauptgeschäfts- und Flanierstraße, die vom Alten Hafen bis zur Meerespromenade führt.

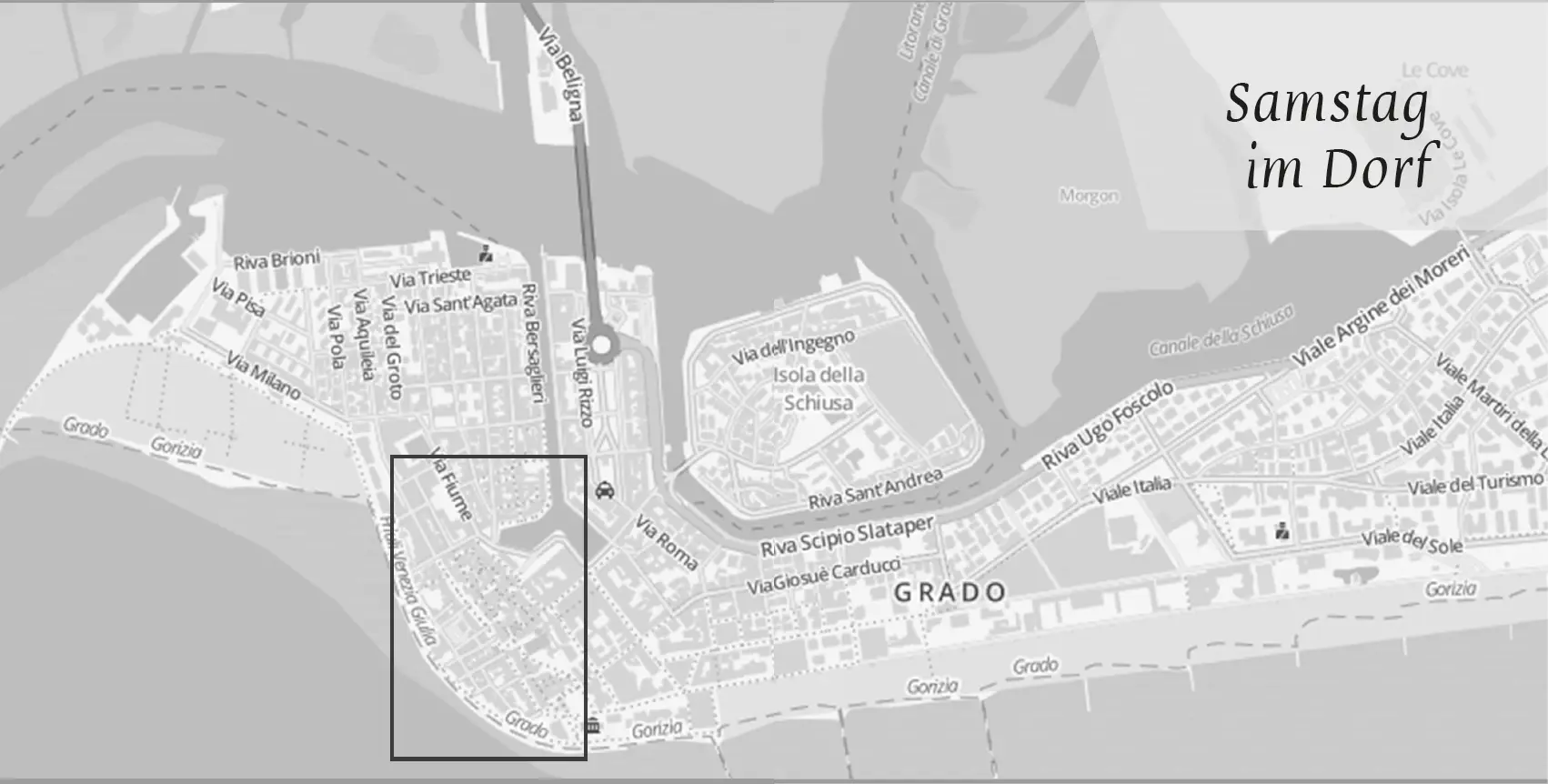

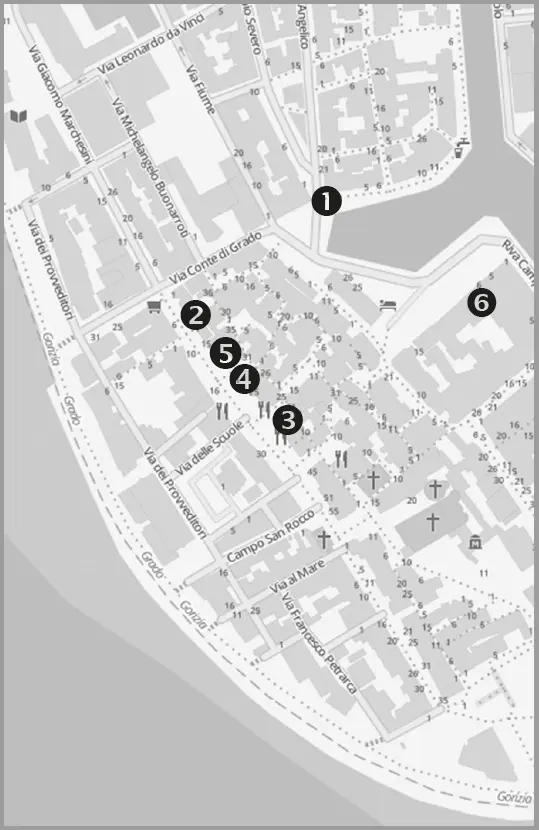

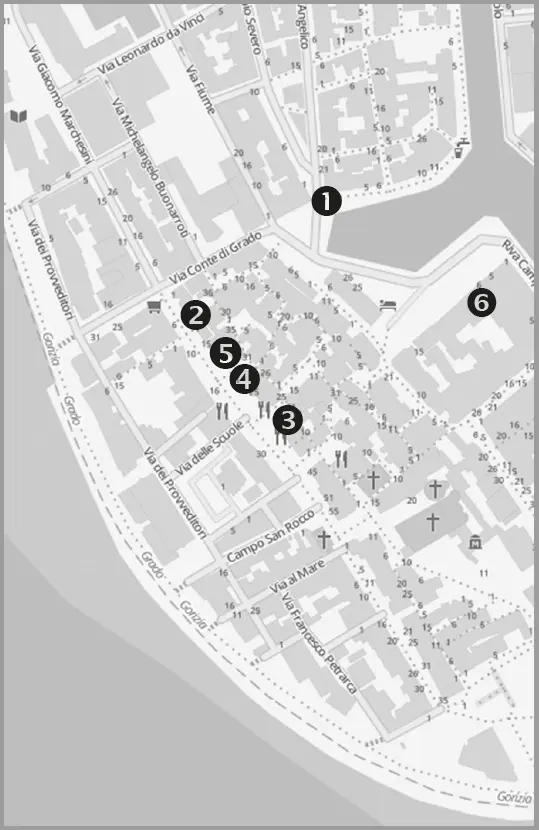

1Bar „Al Porto“

2„Max’in“ (Botega De Mar)

3De Toni

4Agli Artisti

5La Perla

6Osteria del Mar

Ein Wolkenbruch, sich zu waschen

und sich zu trocknen, die Sonne

Leben

Was willst du! *

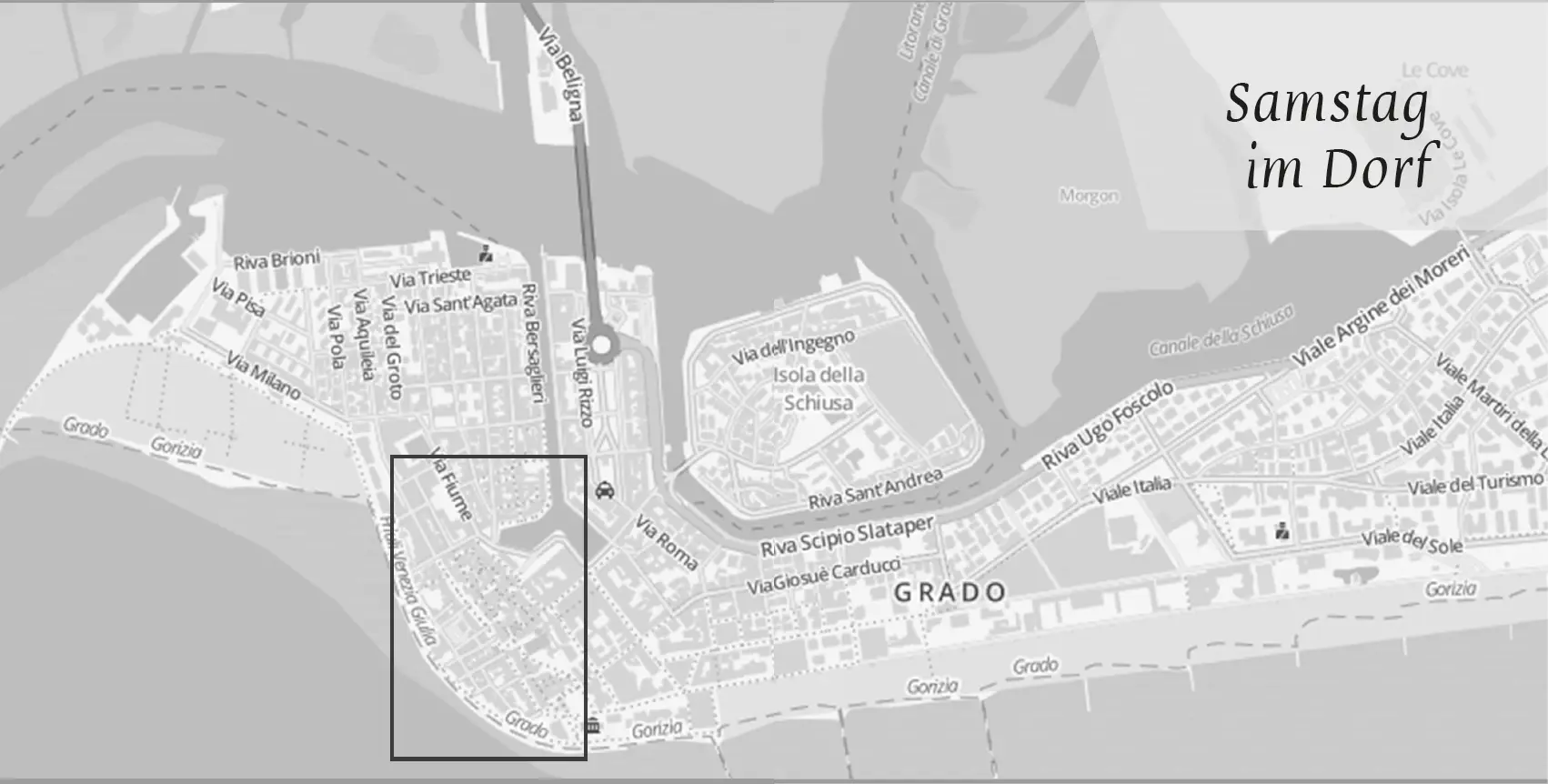

Wann auch immer der Reisende nach Grado kommt, es möge ein Samstag dabei sein. Natürlich auch ein Sonntag, das folgt ja fast zwangsläufig. Zur Glorie des Wochenendes gehört aber unbedingt der Freitag, wenn alles sich aufs Wochenende vorbereitet, eigentlich ja schon ab Donnerstag, weshalb ich diesen Tag dazunehmen würde.

Das „Leben“ (wenn man den Ausbruch gesellschaftlichen Treibens so nennen will) beginnt in Grado am Samstag (noch) später als wochentags. Erst um 11 kommt es langsam in Gang. Die Plätze vor den Cafés (Sie „Terrassen“ zu nennen, träfe ihr Wesen überhaupt nicht, es sind in das Café hineinverlängerte Gehsteige, kein Wort gibt es dafür, Cafésteige könnte man sagen.) füllen sich mit noch entspannterem, noch ausgelassenerem, noch kommunikationsfreudigerem Publikum, Hunde werden heute gern auf dem Arm getragen, Kinder ausnahmsweise von ihren Vätern im Wagen gerollt. Ein ganzes Völkchen blinzelt schläfrig in die Sonne und weiß, dass der leichte Irrtum (viel mehr ist der Winter in Italien nicht) beseitigt und die Ordnung, das heißt die Wärme und das Draußensein, wiederhergestellt ist. Die Bar „Al Porto“ ist ein wunderbarer Platz dafür.

An den mittleren Märzsamstagen machen Geschäfte auf, die seit Oktober zu waren, und nie leuchten die Gewächse der Herbsternten farbiger in den Gläsern als in den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings. Zum Beispiel bei „Max’in“ am westlichen Anfang der Duca d’Aosta, einer Enoteca mit Küche – eine Art „Buffet“ Triestiner Vorbilds, aber auf Fischbasis. Das Fenster zur autofreien Straße ist immer offen, und da werden lauter kleine kulinarische Glücksgrüße nach draußen gestellt, die der Gast in der Sonne stehend – im März scheint sie dort bis nach Mittag, Tische werden erst im April aufgestellt – genießt. Knusprige Weißbrotscheiben mit großzügig daraufgehäuftem, köstlichem baccalà -Aufstrich, frittierte seppie , Holzspießchen mit polpetti di pesce (Fischlaibchen), dazu ein spritziger Ribolla gialla spumante . Zutiefst italienisch ist auch das Kommunikationsfördernde dieser Einrichtung, da man zwangsläufig hier zum falschen Weinglas, da in den gegnerischen Brotkorb greift. Im Nu sieht man sich von Fremden eingeladen, mit Fischern im Gespräch. Mit Adriano etwa, einem Stammgast. Auf den kleinen Quecksilberskandal angesprochen, der Grado vor einigen Jahren in die Schlagzeilen gebracht hat *, schüttelt er lächelnd den Kopf und setzt zu einer geradezu wissenschaftlichen Erklärung an. In jedem Fisch sei Quecksilber. Aber nicht das schädliche, das wir aus dem Thermometer kennen. Wenn nun ein Fisch stirbt, bleibt sein Quecksilber im Wasser und sinkt auf den Grund. Im Lauf der Jahrtausende sammelt sich da einiges an. „Wenn du mir meine Mütze abnimmst“, sagt Adriano, „wirst du Quecksilber finden. Aber eben nicht das schädliche.“ Dann befestigen wir zum Spaß eine Serviette auf einem Spießchen der zuvor verzehrten polpette und stecken es ins Holz des zum Tresen mutierten Fensterbretts. Erst als Adriano schon am Weg nach Hause ist, zu seiner Ehefrau (die ihn, so deuteten es seine Gesten an, schlüge, käme er nicht zum Essen heim), und die Serviette im Wind weht, merke ich, dass sie blau ist und dass wir also sozusagen zur Unterstützung, zur Beflaggung seiner Geschichte, dem Strand von Gravo eine weitere bandiera azzurra errichtet haben.

Читать дальше