Leider – und da fällt er, nicht ohne sich der dramatischen Wirkung bewusst zu sein, mit der Tür ins Haus –, leider müsse man sagen, dass alles zugrunde gegangen sei. Alles verloren, nichts mehr da. – „Warum?“ – „Aah …“ (große Geste). Den Anfang genommen habe es mit dem Bau der großen Autobrücke 1936 („millenovecentotrentasei“, Rino sekundiert mit der Jahreszahl, feierlich wie er auch das Datum zelebrieren würde, als Aquileia von den Hunnen zerstört wurde). Die Faschisten hätten sie gebaut, fährt Giovanni fort. Vollendet sei es mit der Brücke auf der Landstraße nach Monfalcone geworden („millenovecentosessantasei“, fällt Rino verlässlich ein, 1966), nun war Grado endgültig keine Insel mehr. Auf diese Meldung der einschneidenden Katastrophe vor 80 bzw. 50 Jahren folgt eine Schweigepause, in der ich ratlos vom einen zum andern schaue. Ich merke: Ich bin an zwei Ultratraditionalisten geraten. Was genau verloren sei, wage ich mich vor. – Die Fischerei, zum Beispiel. – Die ganze?! – Die ganze. – Nun, nicht die ganze, widerspricht Rino, nein, gesteht Giovanni, die Fischerei, wie er sie gekannt hat. Sein Großvater sei Fischer gewesen, er selbst in seiner Jugend auch. Es folgt eine lange, akribische Erklärung der verschiedenen Fangmethoden, der modernen vor allem, und ihrer schädlichen Auswirkung auf Meeresgrund und Fischpopulation. Da wird von beiden stark gestisch gearbeitet, mit vier Armen die ganze Buchhandlung durchgepflügt, um die Verderblichkeit der Schleppnetze und die Staubsaugerwirkung der turbosoffianti zu demonstrieren. Dazwischen kommen Leute und kaufen ihre Zeitung, sie werden schnell abgefertigt, sie stören heute. Verstehe ich ein Wort nicht, ein besonders wichtiges, ohne das die Geschichte nicht weiterkommt, stiva etwa, holt Rino mit einer Leiter die große Enzyklopädie herunter, sie ist noch originalverpackt, er müht sich mit der Schachtel, Giovanni tritt unruhig von einem Bein aufs andere, die Erzählung ist ins Stocken geraten, immer wiederholt er das eine Wort, das entscheidende, stiva, stiva!, als könnte ich es durch oftmaliges Hören endlich verstehen; als Rino das Buch öffnet, habe ich es in meinem Handylexikon gefunden, „Laderaum“, sage ich, doch Giovanni ist skeptisch, auch Rino geht nicht darauf ein und sucht weiter, da, er hat es und hält es mit dem Finger fest: „La - de - ra - ùm!“ – Ja, Laderaum. Manche Wörter finde ich nicht selbst, wir sind ja in einem Fachgespräch, Rino assistiert mit dem Lexikon.

Irgendwie kommen wir dann von der Fischerei auf die allgemeine Moral. Verfall auf Verfall. Der Zusammenhalt der Familien, alles komplett weg. Die Tür öffnet sich und der Pfarrer tritt ein, wie auf Stichwort, gibt mir freundlich die Hand. Haben sie ihn dazubestellt? Den Experten in Moralfragen? Aber er sucht etwas, während Giovanni gedämpft, auf einmal wie in einer Kirche, weiterspricht, fingert das Oberhaupt der Basilica Sant’Eufemia di Grado, als der er mir vorgestellt wurde (ich kenne ihn bereits aus seinen Messen), nervös an den bunten Magazinen an der Wand herum, er fühlt sich unwohl, alle beobachten ihn respektvoll, nach Kurzem gibt er mir wieder freundlich lächelnd die Hand, verabschiedet sich und geht, ohne etwas gekauft zu haben.

Natürlich, und nun kommt man auf einen dunklen Aspekt der Vergangenheit Grados zu sprechen, habe das enge Zusammenleben der Familien – Giovanni zeigt mir Photos von vor nicht einmal hundert Jahren, auf denen teils barfüßige Menschen zu zehnt in eine Stube gepfercht sind – auch solch unangenehme Dinge wie Inzest bewirkt. Das sei ein offenes Geheimnis. „Der Vater mit der Tochter“, sagt Rino ernst und bekreuzigt sich innerlich. Aber das sei überall so, wo Menschen in Isolation leben, auch in den Bergen – und dabei sieht er mich vorwurfsvoll an.

Karten werden ausgebreitet, auf Plätze der Altstadt verwiesen, wo früher Häuser standen, wodurch die Bezeichnung calle , „Gasse“, nicht mehr stimme, „Platz“ müsse es jetzt heißen. Ich nicke bestürzt. Giovanni zeigt mir sein Geburtshaus, da, wo auch der junge Biagio Marin ein- und ausgegangen sei, weil dort die Osteria seiner Eltern war, „Le tre corone“. Da sich an diesem Ort oft Betrunkene herumtrieben, habe der kleine Biagio die Anweisung gehabt, durch die Seitentür zu gehen. Betrunkene – wieder ein Schandfleck.

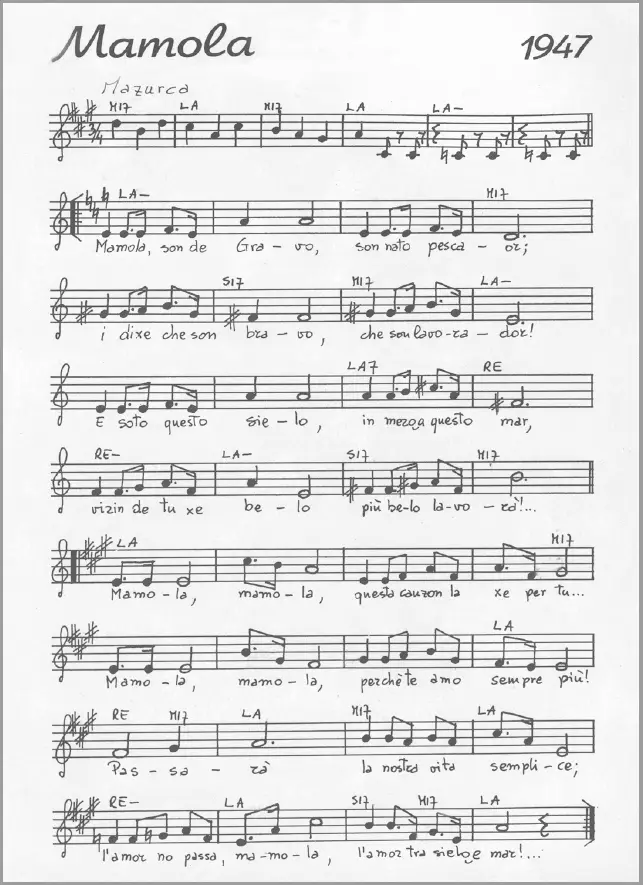

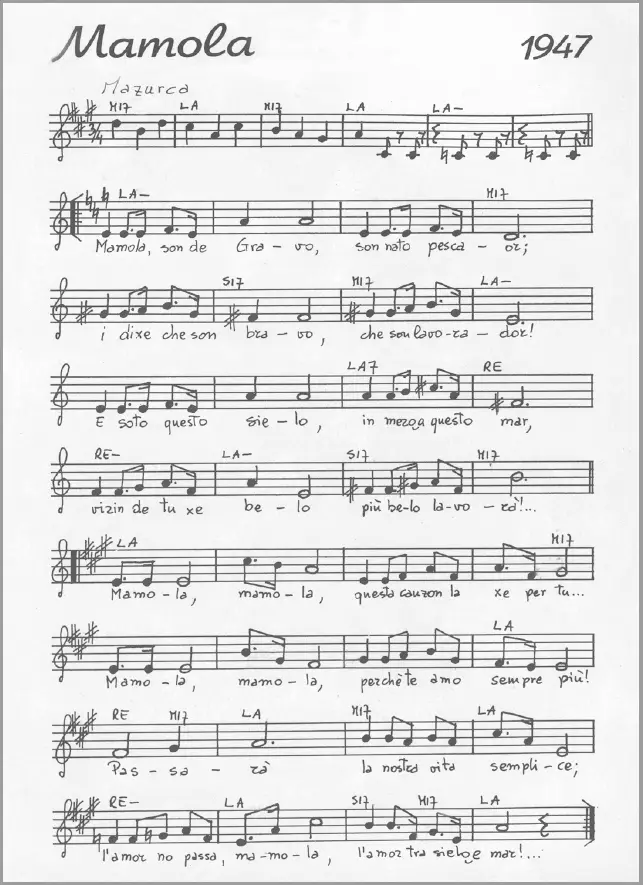

Ob der Tourismus nicht geholfen habe, die bittere Armut zu bekämpfen, frage ich. Ja, das habe er. Aber die Netze seien heute aus Plastik. – Wie? – Früher habe man überall Fischer gesehen, die ihre Netze reparierten, heute keinen einzigen mehr. Doch, sage ich, ich wohne Riva Dandolo, da sehe ich sie an ihren Netzen flicken, ja, antwortet Giovanni, aber früher saßen sie überall. Und gesungen wurde überall. Wo immer man ging, wurde gesungen. Ich stelle mir das schön, aber auch ein bisschen schrecklich vor. Da hebt Rino ansatzlos zu singen an, ein Lied im Gradeser Dialekt, ein Lied von einer mamola („jungen Dame“), der er alles im Leben verdankt und widmet, mein alter Buchhändler singt von seiner mamola , zweifellos, ein emotionaler Höhepunkt ist erreicht. Giovanni, noch immer im zugeknöpften Mantel, wiegt sich, tänzelt und summt leise mit. Ich applaudiere, und alle lachen gelöst. Die Bäume, surft Giovanni auf der sentimentalen Welle weiter, an denen er als kleiner Junge gespielt, kleine Kügelchen durch ihre gewaltigen Wurzeln gerollt habe (jetzt hat er Tränen in der Stimme), sind einbetoniert und werden vernichtet! Und die lavandini! , kontert Rino, die großen Waschbecken am Ufer, wo die Frauen früher – erst meine ich: sich selbst, dann verstehe ich: ihre Wäsche – gewaschen haben, das ganze Ufer entlang habe man die Laken zum Trocknen aufgespannt, von Steinen beschwert, damit sie nicht davonflögen (hier wird wirklich kein Detail ausgelassen), auch diese lavandini habe man einfach verschwinden lassen. Heute, schimpft Giovanni, haben sie Waschmaschinen!, Wäschetrockner!, und voll Verachtung äfft er die Geste des Wäsche-in-die-Maschine-Stopfens nach.

Und der Dialekt! – Schon längst haben die beiden Freunde ihren Rhythmus gefunden, lückenlos läuft der Dialog wie in einer oftmals geübten Doppelconference, der Gradeser Dialekt ist verschwunden, ist schon so gut wie weg. Verfälscht, verwässert, verwelkt. Selbst Biagio Marin habe am Ende seines Lebens Wörter nicht mehr gebraucht, die er in früherer Lyrik verwendet hatte! – Ich stehe verdutzt. Dem großen Dichter des Orts, der sich Zeit seines Lebens geweigert hat, auch nur einen Vers anders als in einem Dialekt zu schreiben, den außer einer Handvoll Fischer kein Mensch auf der Welt versteht, und der sich dadurch vielleicht um seinen Literaturnobelpreis gebracht hat (für den er 1981 nominiert war), diesem Mann sind doch wirklich keine umstürzlerischen Tendenzen vorzuwerfen. Aber Giovanni ist unerbittlich. Und Rino nicht minder: Marin wäre ein Tyrann gewesen, ein Patriarch. Er wäre, sagt er, während er das Lexikon in die Schachtel packt, durch den Ort gegangen und hätte erwartet, dass alle ihn hofierten, ihm applaudierten. Wenn das nicht geschah, wurde er wütend.

Mädchen, ich bin aus Gravo, / ein alter Fischersmann; / sie sagen zu mir „ Bravo “ , / dass ich arbeiten kann! / und unter diesem Himmel, / mitten in diesem Meer, / wenn ich nur dir nah’ bin, / gefällt die Arbeit mir mehr! // Mädchen mein, Mädchen mein, nur für dich sing’ ich dieses Lied … / Mädchen mein, Mädchen mein, / weil meine Liebe zu dir blüht! / Unser Leben wird einfach vorübergehen; / nicht vergeht, mein Mädchen, die Liebe, / zwischen Himmel und Meer! … Musik: A. Gordini / Text: G. Zuberti

Читать дальше