Zu (2) und (3): Alle Kinder werden immer wieder von heftigen Erregungszuständen (arousal) ergriffen und erfahren über die Reaktionen ihrer Bezugspersonen, wie diese abklingen und Entspannung zustande kommen kann. Konkret vollzieht sich das mit Hilfe beruhigender Worte, rhythmischer Bewegungen wie Schaukeln, Streicheln oder Pressen von Körperteilen oder mit dem Aufsuchen anderer, ablenkender Aktivitäten oder Orte (Dornes 2000, 45). Das Kind erlebt auf diese Weise leibhaft, welche Formen der Fremdberuhigung ihm guttun, fordert deren Wiederholung ein, wenn es ihrer bedarf, und kann diese irgendwann auch selbst auf sich anwenden. Das entwickelt sich in kleinen und kleinsten Schritten und einem stetigen Pendeln zwischen Selbstberuhigungsversuchen und der Suche nach Beruhigung durch vertraute Andere. Dafür ist das Kind auf eine halbwegs sichere Bindung zu seinen primären Bezugspersonen angewiesen (Großmann u. a. 1989). Das Gleiche gilt auch für die Regulation anderer Stimmungen wie Traurigkeit, Wut oder ungestüme Lebensfreude. Auch hier sind es zunächst Erwachsene, die solche Gefühle von Kindern wahrnehmen, als berechtigt anerkennen, sie benennen und adäquat darauf antworten, d. h. sich bei Freude mit dem Kind freuen und bei Ärger, Kummer und Schmerz diesen zunächst teilen, noch bevor sie trösten. Es ist klar, dass Kinder anderen nur dann empathisch begegnen können, wenn sie selbst ausreichend Empathie erfahren haben (Körner 1992, Kohut 1979 und 1989; Segal 2011, Stern 1992, 34 f.). Durch die Bildung von Sprachmustern für Emotionen und ihre Benennung entsteht ein erster Abstand zu ihnen, der irgendwann in die Fähigkeit der Mentalisierung mündet (Fonagy, Gergely & Target 2002, Dornes 2000, 58). Damit ist ein Zustand gemeint, in dem ich noch in meinem Gefühl bin, aber zugleich schon darüber sprechen kann und dadurch weiter Abstand dazu gewinne. Das Gefühl überschwemmt mich nicht mehr, aber ist noch präsent. Gerade diese mittlere Distanz scheint die beste, um über das, was passiert ist, so zu sprechen, dass man belastendes Geschehen aufklären und etwas daraus lernen kann (Fonagy, Gergely & Target 2002, 163 ff.; Redl & Wineman 1972, siehe hier insbesondere die Methode des »Life Space Interview«).

Empathie auf Seiten der Eltern bedeutet nicht, dass man vor lauter Mitgefühl die eigenen Ansprüche aufgibt oder Regeln außer Kraft setzt, sondern dem Kind spiegelt, dass und warum es ihm schwer fällt, sich z. B. aus einem Spiel zu lösen und zum Essen zu kommen. Dadurch lernt das Kind einerseits, dass seine Gefühle geachtet werden, dass man sich aber auch daraus lösen kann und muss. Nicht immer, nicht immer sofort, aber immer wieder.

Auch Impulskontrolle stellt das Hineinnehmen einer Bewegung ins eigene Selbst dar, die zunächst von außen kommt. Eltern halten ihr Kind fest, wenn dieses mit seinem Handeln in Gefahr zu kommen droht. Den Schaden, den sie dadurch verhindern, kann das Kind noch nicht überblicken. Dennoch etablieren sich die Eltern dadurch zu mächtigen Wesen, mit deren Aktionen man rechnen sollte. Schon Kinder mit einem Jahr schauen deswegen häufig zu ihren Eltern, wenn sie etwas tun wollen, was verboten ist, oder von dem sie nicht wissen, ob sie es dürfen. Sie haben gelernt. mit der Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu rechnen, und wollen zugleich verhindern, dass diese plötzlich und ohne dass das Kind damit rechnet, in sein Handeln eingreifen. Das scheint das Kind zunächst zu erschrecken und später auch zu kränken. Die zweite Bewegung, die von außen kommt, ist das Verzögern einer Aktion des Kindes: Es darf die Handlung ausführen, nur muss man noch rasch z. B. etwas Verletzungsträchtiges aus dem Weg räumen, damit es ungefährdet krabbeln oder laufen kann. Hier werden Bedürfnisaufschubmuster trainiert, bei denen das Kind umso williger mitmachen wird, je häufiger es erkennt, dass sich Abwarten und Kooperation lohnen, weil es gerade damit zu seinem Recht kommt. Die dritte Form liegt in der Verbindung mit Sprache. Die Eltern rufen »Stopp« und unterbrechen eine unerwünschte Aktion, kommentieren sie mit »Nein«, geben dem Kind aber anschließend die Möglichkeit, damit fortzufahren oder ihr Nein zu beachten. Kann das Kind sich selbst kontrollieren, ist es gut, falls nicht, folgt ein erneutes Nein oder eine Form der Abwendung, die dem Kind signalisiert, dass es sich besser selbst kontrolliert hätte – was es das nächste Mal vielleicht tut oder auch nicht. Viele der hier geschilderten Eingriffe werden von den Kindern zunächst als unerwünschte Störungen erlebt. Älteren Kindern gegenüber sollten sie zunehmend so begründet werden, dass sie diesen einleuchten. Zunächst reicht aber, dass die Eltern davon überzeugt sind, dass die Unterbrechung richtig ist, und sie diese auch ohne Zustimmung des Kindes durchsetzen. Nur damit entwickelt sich das innere Bild eines klaren Nein und einer verhindernden Instanz, die ins Kind einwandern und aus deren Position es zu sich selbst »nein« sagen kann.

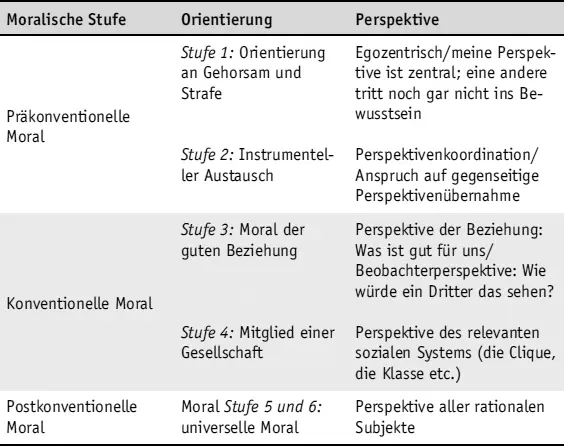

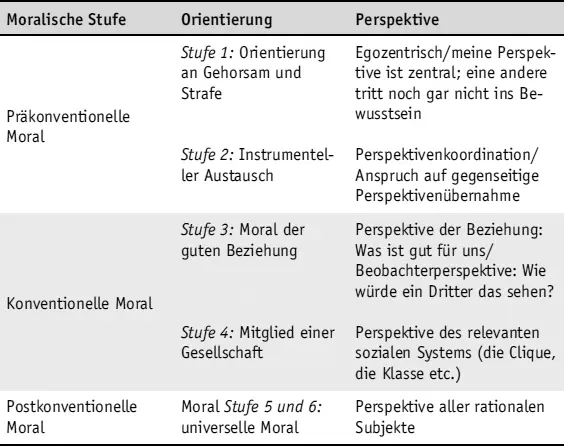

Zu (4) und (5): Schritte bei der Überwindung des egozentrischen Weltbildes (Piaget), Entwicklungen von Ordnungen der Moral (Kohlberg) und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (Kohlberg und Selman). Ein Schema soll der ersten Orientierung dienen, es wird auf der folgenden Seite erläutert.

Die Stufe 1 des so genannten präkonventionellen moralischen Urteils wird wie bei Piaget als egozentrisch gekennzeichnet, da die Interessen anderer mit den eigenen gleichsetzt werden oder das Kind die Unterschiede von eigenen und fremden Handlungsplänen zwar erkennt, aber den eigenen Priorität gibt. Moralische Urteile gelten als selbstevident und sind in der Setzung von Autoritäten begründet.

Autorität und moralischer Wert werden kategorial und physikalistisch bestimmt (zum Beispiel ist der Vater deshalb der »Boss«, weil er stärker ist). Negative Konsequenzen im Falle einer Regelverletzung werden nicht nur als unvermeidliche Folge einer Verletzung von Regeln und Geboten betrachtet, sondern die Tatsache der Bestrafung durch Autoritäten weist diese Handlung als moralisch falsch aus.

Moralische StufeOrientierungPerspektive

Die Stufe 2 des präkonventionellen moralischen Urteils beruht auf der Fähigkeit zur Koordination konkreter individueller Perspektiven (zwischen 4 und 8 Jahren). Dazu muss der Egozentrismus bereits ein Stück weit aufgebrochen worden sein. Der moralische Realismus der Stufe 1 wird durch einen moralischen Relativismus abgelöst. Was moralisch richtig ist, wird aus der Situation sowie der Perspektive des jeweiligen Handelnden bestimmt. Interessen anderer, die den eigenen entgegenstehen, können wahrgenommen werden. Man versucht Regelungen für solche Konflikte zu entwickeln und bietet z. B. Kompensationen an. Die Person verfolgt pragmatisch-instrumentelle Motive: die möglichst maximale Befriedigung eigener Interessen und/oder die Vermeidung negativer Folgen für einen selbst. Es gilt die einfache Handlungsregel des tit for tat: »Wie du mir, so ich dir.«

Auf Stufe 3 des so genannten konventionellen moralischen Urteils werden die individuellen Perspektiven in eine Beobachterperspektive der dritten Person integriert (ca. 7–12 Jahre). Dies ermöglicht zugleich eine Perspektive der Beziehung, in der die individuellen Interessen den gemeinsamen Interessen der Gruppe untergeordnet werden. Der Egozentrismus ist überwunden, auch wenn er in bestimmten Momenten immer wieder die Oberhand gewinnt. Die sozialen Beziehungen beruhen auf der gegenseitigen Anerkennung von Normen der Reziprozität. Das drückt sich in der Regel aus: »Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.« Als emotionale Grundlagen für diese Verabredung auf Gegenseitigkeit fungieren Vertrauen und Dankbarkeit bzw. die Anerkennung der Leistung des Anderen als Leistung für mich. In einem Gruppenzusammenhang entwickelt sich Loyalität und wird als Verpflichtung erlebt. Die Geltung dieser Normen resultiert aus einer Perspektive, die sowohl die eigenen wie auch die Interessen der Anderen im Blick hat (zu Kohlberg: Kapitel 17 bei Göppel 2019).

Читать дальше