Gebote und Verbote werden von Kindern in der Regel nicht einzeln und isoliert wahrgenommen und angeeignet, sondern im Rahmen von Beziehungen mit Personen aus dem Nahraum und als miteinander verbundene Elemente von Ordnungssystemen. Weil man als Mitglied eines Systems betrachtet wird und auch selbst zu diesem gehören möchte, schenkt man den dort vertretenen Regeln Beachtung. Im jeweiligen System beziehen sich die Regeln jeweils aufeinander, ergänzen sich und stabilisieren sich wechselseitig. Dasselbe gilt zwischen den Ordnungssystemen wie Elterhaus, Schule und Öffentlichkeit: Auch wenn es in jedem System spezifische Regeln gibt und nur ein Teil von ihnen überall mit der gleichen Dringlichkeit eingefordert wird, nehmen Kinder doch wahr, ob die Erwachsenen in den verschiedenen Systemen in zentralen Werten übereinstimmen und ihnen Ähnliches oder das Gleiche abverlangen.

Viele Erwartungen werden zunächst im Ordnungssystem Familie thematisiert und eingeübt (Unmut, Ärger und Gier kontrollieren; Gewaltverbot beachten; Verhandlungen führen; Hilfe annehmen und anbieten) und aus dieser Keimzelle in andere Ordnungssysteme übertragen (Krappmann 1983). Einige der Anforderungen stehen überwiegend im institutionellen Ordnungssystem KiTa und/oder Schule im Fokus (Regeln, die mit Autoritäts- und Aufsichtspersonen zu tun haben, mit Raumregeln, Stillsitzen und Disziplin). Hier stellt sich die Frage, ob das, was zum Funktionieren der Institution beträgt, auch der Entwicklung der Kinder dient oder diese belastet und/oder behindert? Häufig wird sowohl das eine als auch das andere der Fall sein (  Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).

Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).

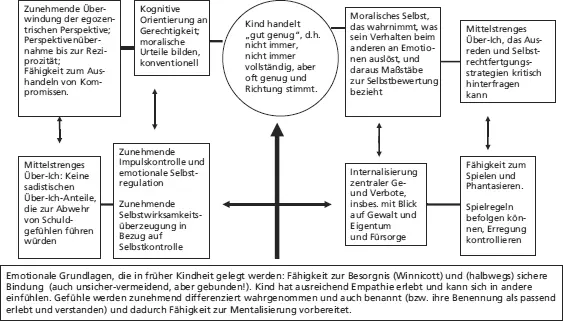

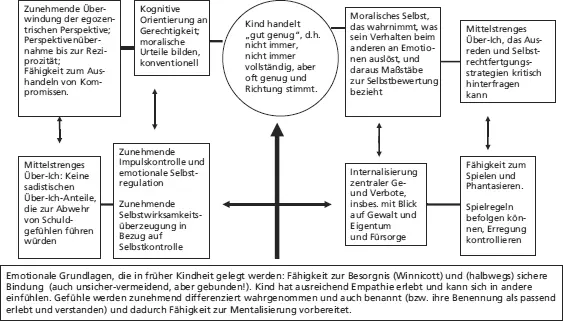

Was sind die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen dafür, dass ein Kind diesen Ansprüchen nachkommen kann, ohne damit zu sehr unter Druck zu geraten? Für die sechs wichtigsten halte ich diese (  Abb. 1):

Abb. 1):

1. eine basale Fähigkeit zur Besorgnis (D.W. Winnicott) und die Entstehung eines moralischen Selbst (M. Hoffmann)

2. Grundlagen von Empathie (H. Kohut) und Mentalisierung (P. Fonagy/M. Target)

3. Grundlagen der Selbstregulierung von Erregung (arousal) und Stimmungen sowie Impulskontrolle (P. Fonagy und M. Target; M.Dornes)

4. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Überwindung einer ausschließlich egozentrischen Weltsicht (J. Piaget)

5. Erste und zweite Schritte bei der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (H. Kohlberg und J. Selman)

6. die Fähigkeit zum Spielen als Raum der Transformation von triebhaften Impulsen und als Ort der Verständigung über Regeln (G. Bateson, D.W. Winnicott, J. Piaget, P. Fonagy).

Zu (1): Mit der Fähigkeit zur Besorgnis meint D.W. Winnicott einen Entwicklungsprozess, der in der frühen Kindheit noch vor dem ersten Lebensjahr stattfindet (Winnicott 1988, 134 f.). Wie Melanie

Abb. 1: Entwicklungspsychologische Voraussetzungen für das Befolgen-Können von Regeln und das Einhalten von Grenzen

Klein unterstellt auch er dem Säugling aggressive und sadistische Impulse, die sich gegen die Brust bzw. die Mutter richten (Klein 1972). Sie entwickeln sich, weil das Kind nach und nach erkennt, dass das, was es am meisten braucht und am heftigsten begehrt, zugleich etwas ist, was es nicht kontrollieren kann. Vorher hatte es die Mutter als verlängerten Teil des eigenen Selbst empfunden und behandelt. Nun dämmert ihm, dass sie ein eigenes Wesen darstellt, das ein Eigenleben führt. Nach Winnicott bewegt sich das Kind zunächst in einem Stadium der Unbarmherzigkeit (Winnicott 1988, 136). Es würde die Brust mit der geballten Ladung seiner Destruktivität angreifen, teils aus Hass aufgrund ihrer Nicht-Verfügbarkeit, teils weil eine gewollte Zerstörung immerhin noch eine Form von Kontrolle darstelle. Irgendwann in diesem Prozess würde der Säugling aber Ängste entwickeln, weil die Brust bzw. die Mutter, die es angreift, zugleich die ist, die er liebt, und er mit deren Vernichtung auch die Gemeinschaft mit ihr zerstören würde. Das ist mit dem Begriff Besorgnis (concern) gemeint. Es handelt sich um eine Form einer Rücksichtnahme, die sich auf ein Objekt bezieht, von dem sich das Kind abhängig sieht, mit dem es einerseits immer wieder verschmilzt und das es andererseits schon als Gegenüber erleben kann. Diesem gegenüber mäßigt es seine Aggressionen und zeigt Gesten des Bedauerns und/oder der Wiedergutmachung, wenn es die Mutter doch wieder einmal heftig angegriffen haben sollte. Aus der Fähigkeit zur Besorgnis entwickeln sich nach Winnicott nach und nach reifere Formen des Schuldgefühls und der Verantwortungsübernahme bzw. der Wiedergutmachungsbereitschaft, die durch kognitive Schemata und über Sprache verfestigt werden. Diese bauen jedoch auf einer präverbalen, leibnahen und unbewussten emotionalen Grundlage auf. Wenn diese fehlt, können die kognitiven Schemata moralischen Denkens und Handelns schnell brüchig werden und/oder bleiben die Selbst- oder Fremdeinredungen, mit denen Aggressionen kontrolliert werden sollen, wirkungslos, weil sie nicht tief genug ansetzen. Wer aber über eine Erlebnisschicht verfügt, in der er sich mit anderen bzw. mit dem Angewiesen-Sein und der Bedürftigkeit aller Lebewesen identifizieren kann und mit diesen eine Art Körpergemeinschaft bildet, der kann nicht quälen, foltern oder töten, weil ihn sonst sein eigener Leib schmerzen würde. Der würde, selbst wenn er wütend wird und hasst, nicht mehr unbarmherzig zerstören wollen, sondern seine aggressiven Handlungen mäßigen können oder anschließend bedauern und reparieren wollen. Mit der Fähigkeit zur Besorgnis wäre somit ein leibseelisches Bollwerk gegen ungebremste Gewalt und Sadismus errichtet. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass dies nicht in jeder Frühentwicklung gelingt und dass wir auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene stoßen können, denen die Fähigkeit zur Besorgnis abgeht.

Sicher spielen für die Bezähmung der Aggression auch andere emotionale Grundlagen eine Rolle, die sich weit unspektakulärer ausnehmen. Nach Hoffman (1984, 1991, 2000) vollzieht sich die Entwicklung der moralischen Gefühle in zwei Etappen: In der ersten vollziehen Kinder nach, dass Handlungen negative Auswirkungen auf andere haben und diese traurig sind oder enttäuscht oder Schmerzen haben, weil man sie geschlagen oder ihnen ein Spielzeug abgenommen hat. Die Kinder entwickeln also zunächst eine nachträglich einsetzende empathische Kompetenz, zumindest, wenn sie danach gefragt werden. In der zweiten Phase entdecken Kinder, dass ihr Verhalten moralische Beurteilungen anderer nach sich zieht, und erleben, dass diese Fremdurteile Folgen für ihre Selbstbewertung haben. Sie können sich nicht länger gut fühlen, wenn andere davon überzeugt sind, dass sie etwas Unrechtes getan haben. Auch wenn diese Gefühle im Eifer des Gefechts von anderen, stärkeren Gefühlen dominiert werden können, so formieren sie doch immer stärker eine eigene emotionale Wirklichkeit, die zur Ausprägung eines moralischen Selbst führt. In diesem verbinden sich das Vermögen zur sozialen Empathie (Segal 2011) mit dem zur Wahrnehmung von Fremdbeurteilung und ihre Anwendung auf die Bewertung des eigenen Verhaltens. Dieser Trias gelingt es, das eigene Handeln immer stärker zu kontrollieren; sei es prospektiv bezogen auf die Handlungsplanung oder die Antizipation von Handlungsfolgen, sei es retrospektiv hinsichtlich der Reflexion bereits vollzogener Handlungen (Nunne-Winkler & Sodan 1988). Bei dem Konzept des Moralischen Selbst handelt es sich demnach um eine wichtige alternative Theorie zur Entstehung des Gewissens.

Читать дальше

Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).

Kap. 3.3). Das in Institutionen gebildete Regelbewusstsein kann wiederum in informelle soziale Begegnungen wie einen Spielplatz oder einen Kindergeburtstag eingebracht werden (Eigentum respektieren, Hilfeleistungen erbringen, Empathie gegenüber Schwächeren). Davon profitieren vor allem die sozialen Beziehungen mit den Peers. Gemeinsam bilden diese Regeln ein gesellschaftliches Ordnungssystem, das einen bestimmten Zivilisationsstandard repräsentiert, der für alle Teilnehmer*innen ein gewisses Maß an Sicherheit und Berechenbarkeit garantiert (Elias 1939/1976, Reemtsma 2008).