Die öffentliche Lesung der Esterrolle ist der wichtigste der mit Purim verbundenen Bräuche, die auch Mischna und Talmud verbindlich festlegen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften über die Art der zu verwendenden Schriftrolle, die Zeit, zu der die Lesung erfolgen muss, und Einzelheiten darüber, wie gelesen werden soll. 272

Nach Est 9,21–22 soll auch ein freudiges Festessen stattfinden. Der gegenseitige Austausch von Speisen zwischen Nachbarn und Freunden sowie Geschenke an die Armen gehören zum Fest dazu. Purim zeichnet sich durch eine festliche, sogar karnevaleske Atmosphäre aus. Der Babylonische Talmud ermuntert zudem zu lustigem Beisammensein und Trinkgelagen an Purim. 273

Verschiedene weitere Festbräuche sind mit Purim verbunden. Wenn heute in den Synagogen die Schriftrolle gelesen wird, macht die Gemeinde Lärm, sobald der Name Hamans erwähnt wird, um ihn zu übertönen, gemäß dem Gebot, die Erinnerung an Amalek zu tilgen (Dtn 25,19). 274Seit dem Ende des Mittelalters sind verschiedene Arten von ausgelassenen und karnevalesken Festen bezeugt. Im 15. Jahrhundert tauchte der Brauch auf, sich an Purim zu verkleiden. Im aschkenasischen Judentum entstand im 16. Jahrhundert die Tradition des Purimspiels. Anfänglich handelte es sich dabei um poetische Monologe, aus denen sich mit der Zeit echte burleske Theaterstücke über verschiedene, oft biblische Themen entwickelten. Manche jüdische Gemeinden pflegen besondere Bräuche wie das Verbrennen einer Haman-Puppe, das Werfen von mit Hamans Namen markierten Steinen oder das Zünden von Böllern am Vorabend von Purim.

Die christlichen Karnevalsbräuche am Winterende dürften die Entstehung der Purimbräuche beeinflusst haben. Umgekehrt jedoch erklären der ironische Blick auf mächtige Individuen, das Thema des exzessiven Weingenusses sowie die Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung, die im Buch Ester ein Thema ist, warum Karnevalsbräuche leicht mit Purim in Verbindung gebracht werden können. Es wäre dennoch übertrieben, das Esterbuch als einen spezifisch karnevalesken Text zu lesen. 275

Zuletzt sei erwähnt, dass manche jüdischen Gemeinden in Entsprechung zur Feier der Rettung der Juden während der Zeit von Ahasveros „besondere Purims“ feiern, die an Vorkommnisse erinnern, als Juden vor besonderen Gefahren gerettet wurden.

3. Ein inspirierendes Buch (zur Rezeption)

Eine detaillierte Behandlung der Rezeption des Esterbuchs würde den Rahmen dieses Kommentars sprengen. 276Es kann jedoch sinnvoll sein, einige der großen Rezeptionslinien bis ins 18. Jahrhundert nachzuvollziehen.

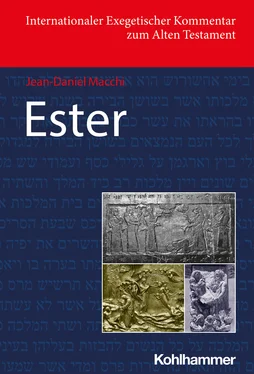

Das Buch Ester hatte im Judentum ein großes Echo. 277Dies ist zweifellos auf die Verwendung von Ester in der Purim-Liturgie und auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Themen des Buchs wichtige Anliegen der Juden zum Ausdruck bringen. Seine Bedeutung zeigt sich auch darin, dass die Geschichte unter den ältesten jüdischen ikonografischen Darstellungen aus dem 3. Jahrhundert, den Fresken der Synagoge von Dura Europos, einen wichtigen Platz einnimmt. 278

Auf literarischer Ebene spielt Ester eine wichtige Rolle in den beiden Hauptgattungen der antiken rabbinischen Exegese, Halacha und Aggada. Da sie die Purimrituale einführt, nimmt die Esterrolle logischerweise einen bedeutenden Platz in der Halacha, der rabbinischen Rechtsüberlieferung, ein. Der Mischna-Traktat Megilla (zehnter Traktat der Ordnung Moʿed) widmet sich den Riten von Purim. Wie die Mischna enthält auch die Tosefta den Traktat Megilla. Die Gemara des Babylonischen und des Jerusalemer Talmuds (6. Jahrhundert u. Z.) entfaltet ebenfalls den Inhalt des Mischna-Traktats Megilla.

Darüber hinaus öffnete das Buch Ester in der Aggada – dem nichtrechtlichen Material des Talmuds und der Midraschim – die Tore zu einer eindrucksvollen Literatur legendenhafter narrativer Entfaltungen, die verschiedene Episoden der Erzählung ergänzen, sowie zu exegetischen und homiletischen Kommentaren zum Buch. In gewisser Weise können die sechs „Zusätze“ im A.-T., in der LXX und in den lateinischen Texten ebenfalls als antike midraschartige Entfaltungen angesehen werden. Trotz des Erfolgs dieser Traditionen unter den griechischsprachigen Juden an der Wende zum ersten Jahrhundert u. Z. wurden sie von der klassischen jüdischen Midraschliteratur jedoch nur in sehr geringem Maße aufgegriffen. 279

Eine Fülle von Midraschliteratur, die mit Ester in Verbindung steht, entstand im Judentum von den ersten Jahrhunderten u. Z. an. 280Der Traktat Megilla des Babylonischen Talmuds enthält einen midraschartigen Kommentar zu Ester (b. Meg. 10b–17a). 281Der erste Teil des Midrasch Ester Rabba 282geht wahrscheinlich auch auf die Zeit des Talmuds zurück. Die beiden Targumim zu Ester 283gehen weit über eine einfache aramäische Übersetzung hinaus; sie stellen die eigentlichen Midraschim zum Buch Ester dar und stammen aus dem 7.–9. Jahrhundert u. Z. Eine beträchtliche Zahl von midraschartigen Texten zu Ester wurde noch zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert geschrieben, so beispielsweise der kleine Midrasch über Ester in Pirqe de Rabbi Eliezer (Kap. 49–50), die Ergänzung zum Midrasch Ester Rabba , gekennzeichnet durch die Hinzufügung des Kommentars zu Est 3–8, mehrere Midraschim zu Ester wie Midrasch Abba Gorion und Midrasch Panim Aḥerim. Außerdem enthalten Midrasch Leqaḥ Tov und das Buch Josippon lange Abschnitte über das Buch Ester.

Von mittelalterlichen jüdischen Autoren wurde das Buch Ester häufig kommentiert; so etwa von Raschi, Raschbam, Maimonides, Ibn Esra und Gersonides sowie von den Kabbalisten Bachja ben Ascher und Abraham Saba. 284Auch später noch wurden dem Buch ausführliche Kommentare gewidmet, wie im 18. und 19. Jahrhundert die Werke des Gaon von Wilna oder von Raphael Hiya Pontremoli ( Me’am Lo’ez ) belegen.

3.2. Ester im Christentum

Im Christentum hat das Buch Ester eine eher untergeordnete Rolle gespielt. In der christlichen Liturgie hatte das Buch nur geringe Bedeutung, und so ist es auch weiterhin. 285

Wie bereits erwähnt, wurde Ester in der frühchristlichen Literatur relativ selten zitiert. 286Die wenigen christlichen Kommentatoren des Buchs im Mittelalter – darunter Hrabanus Maurus und Walahfrid Strabo im neunten Jahrhundert und Rupert von Deutz im zwölften Jahrhundert 287– bieten eine allegorische Lesart des Werks. Ester wird als Repräsentantin der Jungfrau Maria oder der Kirche dargestellt, die der Synagoge (Waschti) oder dem Teufel (Haman) gegenübersteht.

Vom 16. Jahrhundert an, seit der Erfindung der Druckerpresse und der Reformation, entstanden immer mehr Studien zum Buch Ester – sowohl von protestantischen als auch von katholischen Autoren. 288Auch in der europäischen Kunst von der Renaissance an bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinein stieß die Ester-Erzählung auf erstaunliche Resonanz. 289Zu den bekanntesten Gemälden, die Szenen aus dem Leben von Ester darstellen, gehören Botticelli/Lippi, Szenen aus dem Leben Esthers (1475, Louvre, Paris), Veroneses Deckenfresken in der Kirche San Sebastiano (1556 Venedig) und Rembrandt, Ahasver und Haman beim Fest von Esther (1662, Puschkin-Museum, Moskau).

Im französischen Theater des 16. und 17. Jahrhunderts nimmt die Ester-Erzählung beträchtlichen Raum ein. Zu erwähnen wären Aman, tragédie sainte von André de Rivaudeau (1566), Esther von Pierre Mathieu (1583), Aman ou la Vanité von Antoine de Montchrestien (1601), Esther von Pierre Du Ryer (1643) und natürlich Racines Esther (1689). Das häufige Auftreten der Ester-Thematik in den Theaterproduktionen dieser Zeit kann insbesondere im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Katholizismus, Protestantismus und Jansenismus sowie der Gewalt zwischen den Gemeinschaften im Zusammenhang mit der Aufhebung des Edikts von Nantes erklärt werden. 290

Читать дальше