6THYPIN Richard. “Rethinking clientelism in peasant society”, Meeting of the International Political Science Association, Río de Janeiro, 1982. Citado por LEAL BUITRAGO Francisco y DÁVILA Andrés. Clientelismo: el sistema político y su expresión regional. Bogotá: Tercer Mundo Editores, UN-Iepri, 1990, p. 42.

7FINLEY Moses, El nacimiento de la política. México: Grijalbo, 1990, pp. 12, 51-54. «Un objetivo era el establecimiento de una relación patrono-cliente y un nexo de parentesco y, como consecuencia de ello, la posterior sanción de una estructura de poder y autoridad imperante en la sociedad concreta […] Aristóteles, como en general los autores antiguos, ponía el acento en lo que se puede llamar patronazgo comunitario, esto es, gasto privado a gran escala, obligatorio o voluntario, para objetivos comunes −templos, espectáculos teatrales, fiestas–, a cambio de la aprobación popular […] de la ayuda popular en el ascenso de la carrera política».

8LEAL. Op. cit., p. 43.

9CORZO Susana. El clientelismo político. El plan de empleo rural en Andalucía: un estudio de caso. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2002, pp. 37-56. Corzo realizó una pesquisa de definiciones del clientelismo, en la que comenzó por la etimología misma, y pasó por las acepciones básicas, hasta las más elaboradas, por ejemplo: a) las relaciones de clientela manifiestan el lazo que une grupos diferentes y desiguales, no dependientes unos de otros, directamente; b) una relación entre actores desiguales, situados de forma jerárquica, recíproca y beneficiosa para ambos; c) relaciones igualitarias, en la que los dos actores obtienen beneficios: los dos eligen opciones en un marco de libertad real y formal, pero sin descartar la incidencia de las presiones sociales, culturales o económicas; d) una relación asimétrica en función de la redistribución que tiene el poder político ante la desigualdad social; e) el clientelismo político supone una ruptura de la relación de explotación, aunque implica cierto tipo de dominación política; f) una relación diádica, jerarquizada, de naturaleza personalista, relacionada con el parentesco, con raíces premodernas, y dada en sociedades tradicionales; g) un complemento de las deficiencias de las instituciones modernas; h) un obstáculo de la modernización o democratización, y causa de desaliento en la participación política; i) relación particularista entre posiciones funcionalmente diferenciadas; implica confianza y compromiso en pro de favorecimiento mutuo, por lo general en perjuicio de terceros que tendrían mejor derecho, pero sin aportación económica –al menos en un primer momento–, y que es habitualmente duradera. La dependencia que se suele establecer en este tipo de relación no necesariamente presupone inferioridad o superioridad social; j) la relación clientelar se localiza en la penumbra de la política y bordea los límites morales y legales permitidos, cae alguna vez en la corrupción; k) una relación personal en el ámbito de la política, establecida de forma voluntaria y legítima, en un marco de legalidad, entre los que pueden ocupar u ocupan cualquier cargo público y los que desean acceder a unos servicios o recursos públicos a los que es más difícil llegar, cuando no imposible, de no ser por este vínculo o relación, etc.

10SCOTT C. James. Patron client politics and change. En: 66th Annual Meeting of the American Political Science Association. Los Ángeles, 1970, p. 10. Citado por LEAL, op. cit., p. 39.

11GUTIÉRREZ Francisco. La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá. Bogotá: TM Editores-Iepri, 1998, pp. 55-120.

12GUERRERO Laura Daniela. “Clientelismo político. ¿Desviación de la política o forma de representación? Estado del arte sobre las aproximaciones al clientelismo en Colombia, 1972-2012”. Tesis de grado como politóloga. Bogotá: Universidad del Rosario, 2013, pp. 9-19.

13LIND Gunner. Op. cit., pp. 159-161.

14DEAS Malcolm. “Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia”. En: Del poder y la gramática. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993, pp. 209-233.

15LYNCH John. Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850. Madrid: Editorial Mapfre, 1989, 569 p.

16GUERRA François-Xavier. “Hacia una nueva historia política, actores sociales y actores políticos”. Anuario del IEHS, 1989, n.° 4 (traducido por Juan Carlos Garavaglia); GUERRA François-Xavier. “Los orígenes socioculturales del caciquismo”. Anuario del IEHS, 1992, n.° 7, pp. 181-195. GUERRA François-Xavier. “De la política antigua a la política moderna: algunas proposiciones”. Anuario del IEHS, 2003, n.˚ 18, pp. 201-212.

17GONZÁLEZ Fernán. “Caudillismo y regionalismo en el siglo XIX latinoamericano”. Serie Documentos Ocasionales, Cinep, 1982, 36 p.

18CARDOSO SÁENZ Évert. “El caudillismo y militarismo en Venezuela. Orígenes, conceptualización y consecuencias. Procesos históricos”. Mérida: Universidad de los Andes, Revista de Historia y Ciencias Sociales, julio-diciembre, 2015, n.° 28, pp. 143-153.

19GUERRA Adriano. “A los tuyos con razón o sin ella. Redes de poder, candidaturas y recomendaciones en el Estado Soberano de Santander (1858-1886): el caso de la red del general Solón Wilches Calderón”. Tesis de Maestría en Historia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, 2015, 123 p.; DUARTE BORRERO Juan Fernando. “Los círculos de notables en la política santandereana del siglo XIX: Solón Wilches y el círculo de La Concepción, García Rovira”. Tesis de Maestría en Historia. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2001, 179 p.; CARREÑO TARAZONA Clara Inés. “Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Solón Wilches y las redes de poder en García Rovira en la segunda mitad del siglo XIX”. En: Historia Crítica, enero-abril 2012, vol. 260, n.° 46, pp. 180-201.

20Véanse los siguientes artículos de ARIZA Nectalí: “Oligarquías ascendentes en el Estado Soberano de Santander en la segunda mitad del Siglo XIX: las redes de Aquileo Parra y Solón Wilches”. En: Estudios Sociales, enero-junio 2007, vol. 32, n. 1, pp. 143 - 165; “Apuntes acerca del aparato fiscal en el Estado de Santander: aguardientes y clientelas”. En: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, julio-diciembre 2012, vol. 17, n. 2, pp. 229-253; “Actores políticos e intereses en juego durante las guerras civiles del periodo federal colombiano (Santander, 1860 - 1890)”. En: Historia y Espacio, julio-diciembre 2016, vol. 12, n. 47, pp. 15-40; “Los Wilches Calderón: red familiar y poder político en el Estado de Santander 1857-1886”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, julio-diciembre 2014, vol. 41, n. 2, pp. 23-64; “Prácticas clientelistas en la política del estado de Santander durante la etapa federal colombiana, 1857-1886”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, enero-junio 2019, vol. 46, n. 1, pp. 175-206.

El tiempo y el espacio de Solón Wilches

Joaquín: la situación es dificilísima […] se decía que el general Mosquera quería asumir el poder absoluto de la nación, y no se veía en ello sino una calumnia, hoy los ojos y los sentidos están presenciando la realización de aquellos vaticinios […] Será que esta tierra está cansada con una misma cosecha y quiere sembrar la semilla de los Borbones […].

Solón a su primo Joaquín Wilches, 21 de mayo de 1867

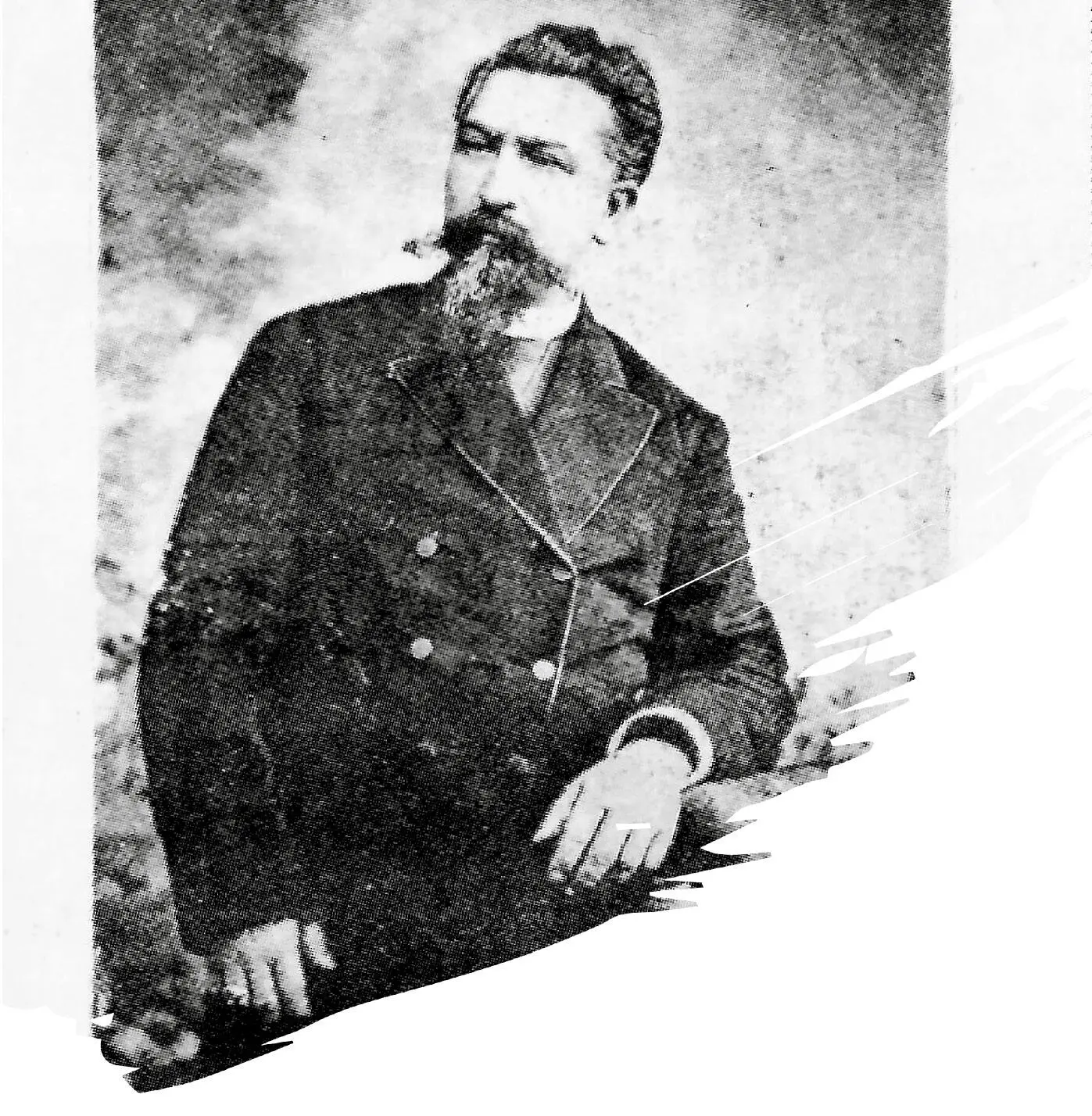

Fotograbado de Solón Wilches, hecho por José María Ramírez, 1894. Fue incluido en la Corona fúnebre, una especie de reseña biográfica que tradicionalmente hacían las familias principales para recordar los detalles de las honras fúnebres de sus parientes.

Читать дальше