Asistía entonces a la imposición de experticias en tanto miradas externas, así como protocolarias incorporaciones sobre lo local, unas y otras que entendía como maneras de anulación de otras formas o entendimientos posibles desde lo local. En este contexto, manejo de centros históricos y, por lo tanto, bienes inmuebles que, más allá de aplicar la experticia que brinda la técnica, no posibilitaban del todo entender la realidad de dichas materialidades ni mucho menos de los contextos; por ende, miradas enfocadas a validar catalogaciones previas y a determinar actualizaciones de lineamientos bajo nuevos requerimientos hegemónicos. En síntesis, una aproximación a la lectura, pero también a la práctica del patrimonio inmueble que enfrentaba y suscitaba resistencias, originadas en la inconformidad de asumir un hecho físico por aparte de las relaciones que lo constituían y, por tanto, de realizar acercamientos en los que prima no solo la materialidad, sino la legitimación de los discursos de una historia nacional que no siempre incorpora otras historias y valoraciones locales igualmente válidas, por lo que ignora y relega las relaciones que crean los grupos humanos con y desde estos.

Así mismo, debo anotar que esta reflexión para entonces coincide con la preocupación que se plantean otros profesionales vinculados al tema del patrimonio (entre los que se destaca el grupo de la Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana), en relación con al abordaje del bien inmueble entendido solo como monumento; por lo tanto, discusiones que giraban en torno a la sentida necesidad de entenderlo asociado al tema del patrimonio cultural, pero, a su vez, en directa correspondencia con el territorio. Así, dichas discusiones evidenciaban tensiones frente al abordaje del tema patrimonial inmueble, planteamiento de nuevas reflexiones, pero sobre todo controversias que animaban la exploración de nuevos caminos y acercamientos en torno al tema; de cierta forma, coincidían con algunos de los cuestionamientos derivados de la puesta en marcha de las aproximaciones hegemónicas.

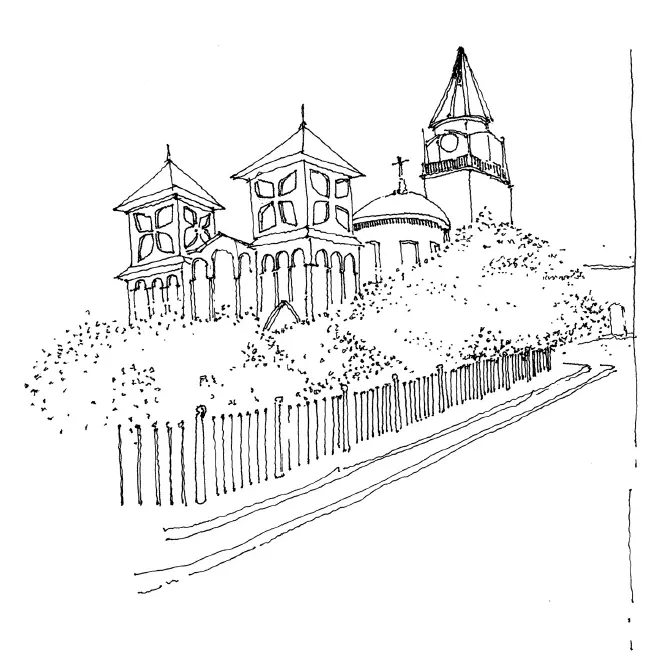

Ahora bien, si las tensiones derivadas de la aplicación de las formas hegemónicas de patrimonialización se hacían presentes en los diversos trabajos que como consultora llevaba a cabo en los centros históricos del país y que concernían igualmente a los bienes arquitectónicos declarados, sumadas a las discusiones que desde la academia se suscitaban y promovían, fue la oportunidad de participar en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del conjunto de bienes de arquitectura republicana de Quibdó el detonante que me condujo a cuestionar aún más la forma de aproximación y, por ende, a perseguir cambiar la mirada hacia la aproximación y el entendimiento de este, dando frente a una inconformidad que venía en crecimiento. En efecto, si bien dicho trabajo se realiza siguiendo lo estipulado y dictaminado por la Ley de Cultura —en el marco de su elaboración, el aprendizaje fue lo relevante—, Quibdó y sus grupos humanos significaron la forma de reflexión que, siguiendo el tema del patrimonio material inmueble, me permitiría indagar en otras posibles formas de aproximación a la lectura de la constitución de territorio en clave de patrimonio.

Así, en el caso específico de Quibdó, el problema al que me enfrentaba no era aplicar unos términos y parámetros preestablecidos por las formas de hacer hegemónicas: era hallarme frente a contextos dinámicos en los que los lineamientos previamente determinados no siempre encajaban y se correspondían, así como encontrarme ante sectores de grupos humanos locales que constantemente cuestionaban sobre lo que les exponía y preguntaba. En este sentido, la idea de emprender otra lectura que posibilitara otros acercamientos que permitieran revelar historias invisibilizadas o negadas por las perspectivas hegemónicas patrimoniales que no daban oportunidad de ser pensadas ni reflexionadas fue la ruta trazada en el marco del proyecto de investigación que decido emprender en el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana; una oportunidad que como apuesta inter y transdisciplinar permitiría pensar a Quibdó, es decir, cambiar y ampliar la mirada frente a la constitución del territorio urbano, en directa relación con el contexto y sus grupos humanos, y con esto posibilitar la oportunidad de vislumbrar otro posible patrimonio en correspondencia con lo inmueble.

Así, inicié una búsqueda e indagación de información tendiente a la construcción del archivo que permitió llevar a cabo y nutrir esta apuesta investigativa, recopilación que se hizo posible en las consultas a la Biblioteca Nacional de Colombia, a los archivos de la Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA), a la Notaría Primera de Quibdó, a los archivos físicos del Concejo Municipal de Quibdó, al Archivo Fotográfico y Fílmico de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a la Biblioteca del Banco de la República en Quibdó, al Banco de Tierras en la Alcaldía Municipal, a la Oficina de Notariado y Registro de Quibdó, principalmente.

Sea entonces esta la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que aportaron a la realización de esta investigación. Deseo agradecer muy sinceramente a mi tutor, Rafael Antonio Díaz Díaz, por creer en esta apuesta, por incentivarme a pensar e indagar desde otros puntos y aproximaciones posibles, así como por la libertad de acción y pensamiento para la realización de esta. A la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y al Departamento de Arquitectura, por el apoyo absoluto recibido y al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana por creer en el proyecto investigativo y apoyar su publicación. Así mismo, fue de gran valor el apoyo otorgado por la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), en cabeza de los profesores Jaime Echavarría, Víctor Rafael Francisco Valencia y Ana María Arango, por permitir y acompañar la estancia de investigación que se desarrolló en esta universidad de Quibdó, así como a lo largo del proceso investigativo. Sea también la ocasión para agradecer a Mónika Therrien, por las enseñanzas y el apoyo a lo largo de este proceso profesional y académico, y a Jimmy Pinilla, por la retroalimentación, los comentarios y las discusiones sostenidas, así como a los aportes incorporados a este texto. Igualmente, a todas aquellas personas en Quibdó que contribuyeron en los diversos diálogos y encuentros con sus conocimientos y sus aportes, y muy especialmente a Saray Córdoba Arce, Víctor Rafael Francisco Valencia, Antonio Andrade Arriaga, Pedro Largacha, Pedro Fidel Moreno Rentería, Wenceslhao Perea Moreno, Luz América Lozano, Vicente Copete, John Fredy Asprilla, Leovigildo Palomeque, Luz Romaña Cuesta, Jesús Dante Mosquera, Benjamín Correa, Leovigildo García, Rocío Urrego, Gonzalo Díaz y Sergio Mosquera. Por último, agradezco a mi familia, a Jorge, Paula e Isabella, por apoyarme y brindarme su comprensión y ayuda en lo que emprendo.

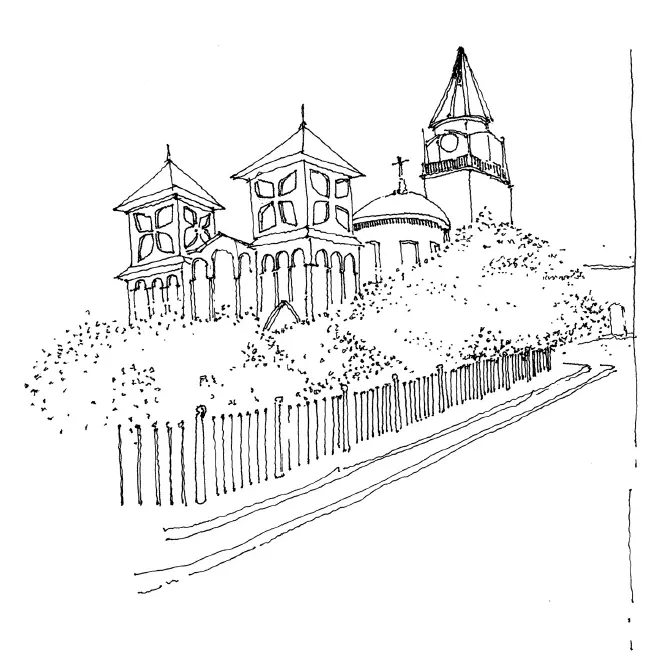

A finales del siglo XIX la ciudad de Quibdó, 1ubicada en la región del Chocó en el pacífico colombiano, estaba habitada por un sector de élite que poseía el control económico y político, así como el control comercial. La clase dirigente organizó entonces un Gobierno de prácticas biopolíticas sobre la población local, donde primaron las ideas racistas, pero prevalecieron intereses económicos relacionados con una economía y un comercio que acontecían para entonces en la ciudad. Ya para comienzos del siglo XX, en Quibdó ascendió “una nueva élite que usufructuó el proceso desarrollado, sin darle continuidad” (González Escobar 2003, 114), una nueva forma de pensamiento bajo los ideales nacionales de la modernidad que siguieron y obedecieron la óptica emanada desde la lógica mayoritaria precedente. Así es como estos nuevos grupos de élite, con renovados preceptos capitalistas imperantes en el país, emprendieron un nuevo dispositivo de gobierno para la ciudad, una forma de gobierno acorde con los ideales del progreso en la que prevalecían las formas discriminatorias dirigidas hacia los pobladores locales.

Читать дальше