También se habían agregado nuevas acciones y requerimientos de sectores definidos a partir de sus definiciones sexuales o movimientos feministas que, enjuiciando la historia y sus instituciones masculinas (“machistas, patriarcales) venían alcanzando una serie de logros que significaban reconocimiento de derechos y hacerles visibles respecto a su visibilidad y a recibir defensas de carácter institucional. Mayor conciencia sobre el medio ambiente, el cambio climático, la búsqueda de una economía circular, se agregaban a las discusiones respecto a los problemas existentes y a las necesidades de preocuparse por el futuro. A un nivel de conocimientos más especializados era también sensible el problema de la cuarta revolución industrial, de la automatización de la producción y de la inteligencia artificial que aumentaría los niveles de desplazamiento de trabajadores, incluso especializados.

En términos aún más sofisticados, desde un punto de vista de la reflexión intelectual, el estar en un presente profundamente inmerso en el pasado y, por tanto, con marcadas miradas hacia experiencias sociales de tiempos considerados como ya superados, llevaban en cambio a que las transformaciones culturales producidas, la literatura, las series de TV, el cine propiamente tal, posibilitaran toda una corriente de pensamiento y de reflexión respecto a que en el futuro se comenzaran a tejer conexiones societales que recogiendo aspectos geopolíticos e imaginarios ya desaparecidos, re-establecieran anteriores vinculaciones de protección y de lazos más personales y comunitarios para enfrentar el creciente individualismo y la lejanía de las instituciones y representantes de los poderes públicos y estatales con respecto a la sociedad civil. Con todas las precisiones necesarias de realizar, aparecían, con diversos fundamentos, ideas sobre el neo-medievo, la re-feudalización del sistema político por vía de la fragmentación de organismos internacionales, etc.

En definitiva, vivíamos (como siempre) una situación conflictiva en que el pasado seguía profundamente inmiscuido en el presente y que, por tanto, en definitiva, aun cuando no se pudiera avanzar hacia el futuro mientras este no fuese definitivamente superado, todo conducía a repensar el pasado para hacer de este las bases de la sociedad en ciernes. Pensando hacia adelante, se estaba siempre observando hacia atrás, fuese en la corta, mediana o larga temporalidad. Por lo demás, la sociedad no tenía (y hoy con muchas más razones) demasiada claridad respecto al mundo en que vivía y por ello exteriorizaba sus malestares a través de sus angustias y molestias.

Centrado en este mundo de indecisiones, de aventurarse a romper ataduras de todo tipo, pero a buscar un ámbito de protección, centrándose en las relaciones de poder, el filósofo político Daniel Innerarity publicó, en el 2015, un libro de gran éxito, La política en tiempos de indignación y, posteriormente, en el 2018, como continuación del mismo, Política para perplejos. En esta última obra, asumiendo que se estaba en una época en que las certezas desaparecían, se preguntaba, ¿Qué tienen en común la llamada posverdad, el desprecio hacia los hechos y la facilidad con que nos rendimos a las teorías conspirativas cuyo principal defecto es que explican demasiado? La pregunta, en sus propias palabras, denotaba lo desconcertada en que estaba toda la sociedad, también las elites. Caracterizaba los inicios de la nueva centuria a partir de nuevas actitudes respecto al acontecer que rápidamente, en pocos años, había pasado desde la indignación a la perplejidad. Escribió, en el 2018:

El siglo XXI se estrenó con la convulsión de la crisis económica, que produjo oleadas de indignación, pero no ocasionó una especial perplejidad; contribuyó incluso a reafirmar nuestras principales orientaciones: quiénes eran los malvados y quiénes éramos los buenos, por ejemplo. El mundo se volvió a categorizar con nitidez entre perdedores y ganadores, entre la gente y la casta, entre quién manda y quién padece a los que mandan, al tiempo que las responsabilidades se asignaban con relativa seguridad. Pero el actual paisaje político se ha llenado de una decepción generalizada que ya no se refiere a algo concreto, sino a una situación en general. Y ya sabemos que cuando el malestar se vuelve difuso provoca perplejidad. Nos irrita un estado de cosas que no puede contar con nuestra aprobación, pero todavía más no saber cómo identificar ese malestar, a quien hacerle culpable de ello y a quién confiar el cambio de dicha situación25.

Innerarity no solo daba cuenta de que lo improbable estaba sucediendo, desde el Brexit hasta la elección de Donald Trump, lo que era señal de no saberse con seguridad sobre el funcionamiento de la relación entre ciudadanos y políticos, una auténtica «caja negra» de la democracia, sino también se refería, entre otros problemas, al ocaso de la voluntad política en manos de una globalización que cambia al mundo sin dirigirse a la voluntad, sino apelando a deseos como el enriquecimiento, la comodidad, el instinto de conservación o el miedo: una forma global que multiplica las libertades individuales restringiendo, al mismo tiempo la libertad política; una oferta de aperturas ilimitadas, pero sin alternativas. En síntesis, una focalización del Estado en cuestiones de seguridad acomodadas a la sumisión a las lógicas del mercado globalizado y, en paralelo, reforzando su intervención sobre los ciudadanos y restringiéndoles en materias económicas y sociales.

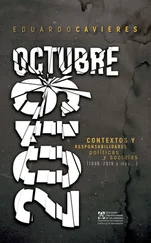

En mi propio caso, estudiando parte de estos problemas, siempre desde el punto de vista de las relaciones Europa-América Latina, como sucedió con la mayoría de los chilenos, el llamado estallido social de octubre del 2019, me sorprendió y me sacó de estas otras reflexiones al observar, particularmente, que las razones del conflicto eran valederas, pero que estaba en juicio los procedimientos y acciones de otro movimiento social que no tenía un rostro, una fisonomía y desde el cual día a día se descolgaba un grupo más radical cuya función principal era el enfrentamiento y el plantearse directamente a toda realidad que representara en alguna forma, aun cuando fuese mínima, al sistema económico y a los desarrollos del mercado sobre el Estado. La diferencia con los movimientos europeos y con otros que estaban dispersos y en forma muy dinámica a través de gran parte del planeta, era que tenían en común la indignación social, pero no se trataba de perplejidad, sino más bien de anarquismo y de manifestarse más en la acción que en las lógicas del razonamiento político y social que pensábamos todavía estaba vigente. La democracia representativa ya no era argumento y rápidamente se demostró débil y sin respuesta. Como todo shock social, en gran parte de la sociedad chilena sí hubo perplejidad: ¿qué estaba ocurriendo?, ¿se avanzaba por el camino correcto para alcanzar una mejor sociedad? Lo visible era destrucción, cierre de cientos de tiendas menores, incendios de grandes supermercados, cadenas de farmacia, más de alguna industria; pérdida de puestos de trabajo; destrozo de infraestructuras urbanas y también un largo etcétera. El capítulo no se cerró y aún permanece abierto. Fruto de la situación, pero no desde una perspectiva coyuntural y tampoco encerrado en los límites de nuestra propia historia y sociedad nacional, es que vertí mis reflexiones en un libro, Octubre 2019, publicado a comienzos de este año. En él, me interesó escribir sobre un tiempo más extenso y relacionar nuestras propias experiencias de las últimas décadas con lo que igualmente vino sucediendo en Europa, en particular Europa Central o del Este y también en América Latina. Por doquier, el triunfo del mercado sobre el Estado fue principal responsable, caracterizado en el neoliberalismo o simplemente economía de libre mercado, de la disociación política de los más jóvenes, del sentimiento de abandono de los mayores, de la pérdida de relaciones de protección por parte del Estado, de la desconfianza en el mundo político y de los políticos e, incluso, del fuerte debilitamiento de los valores de la democracia26.

Читать дальше