1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Jordet kritisierte Beckham dafür, den Elfmeterpunkt vor seinem Schuss nicht genauer überprüft zu haben. Henning Berg, der ebenfalls Gast der Sendung war und mit Beckham bei Manchester United gespielt hatte, pochte darauf, dass kaum jemand so abgezockt sei wie Beckham, und machte Jordet zur Schnecke. Jordet wollte das nicht auf sich sitzen lassen – „Ich fühlte mich beschissen“ –, und als er einen Monat später an die Universität Groningen in den Niederlanden wechselte, richtete er den Schwerpunkt seiner Forschungen auf die Psychologie von Elfmetern. Anscheinend ist er empfindlicher, als er aussieht.

Die Universität unterhielt gute Kontakte zum niederländischen Fußballverband, und Jordet kannte dank seiner Arbeit daheim ein paar schwedische Nationalspieler, die in Norwegen gekickt hatten. Auf Grundlage dieser Kontakte regte er eine einzigartige Studie an, die sich damit beschäftigte, was Spielern beim Elfmeterschießen durch den Kopf geht. Er führte Einzelgespräche mit zehn der 14 Spieler, die im Viertelfinale der EM 2004 beim Elfmeterschießen zwischen Holland und Schweden angetreten waren. Das Spiel endete damals 0:0 nach Verlängerung. Beim Stand von 2:2 im Elfmeterschießen vergab Zlatan Ibrahimović für Schweden; zwei Versuche später herrschte nach Phillip Cocus Fehlschuss wieder Gleichstand. Nach fünf Durchgängen stand es immer noch Unentschieden. Jetzt konnte jede Runde die Entscheidung bringen. Der schwedische Kapitän Olof Mellberg, damals ein namhafter Spieler bei Juventus Turin, scheiterte an Edwin van der Sar. Arjen Robben traf, und Holland hatte erstmals in seiner Geschichte ein Elfmeterschießen gewonnen.

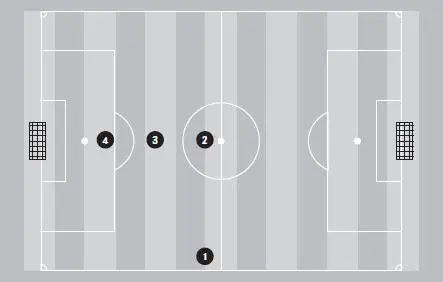

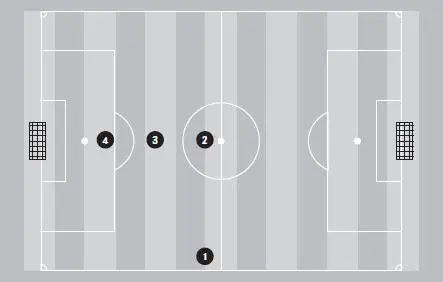

Jordet erhielt aufrichtige Schilderungen des Drucks und der Ängste, die Spieler bei diesem Prozess durchmachen. Seine Erkenntnisse finden sich in drei Studien, von denen eine besonders faszinierend ist: „Stress, Bewältigungsstrategien und Emotion auf der Weltbühne: die Erfahrung, an einem wichtigen Elfmeterschießen teilzunehmen“. Für seine Interviews unterteilte Jordet das Elfmeterschießen in vier Phasen:

1. Die Pause nach der Verlängerung

2. Der Mittelkreis

3. Der Gang

4. Am Punkt

Abbildung 3: Phasen höchster Anspannung beim Elfmeterschießen

Dann wertete er die Reaktionen der Spieler in jeder Phase aus. Sechs Befragte wussten vor Phase 1, dass sie einen Elfmeter schießen würden; zwei wollten ausdrücklich keinen schießen – einer hatte sogar vorab erklärt, auf keinen Fall antreten zu wollen –, und einer hatte sich geärgert, dass drei andere Kollegen schon in Phase 1 deutlich gemacht hatten, nicht schießen zu wollen. Vier Spieler verspürten mehr Stress, wenn ihnen gesagt wurde, in welcher Runde sie schießen sollten, da sie nicht wussten, wie dann die Spielsituation sein würde, und sie sich folglich nicht darauf einstellen konnten; vier weitere waren gelassen oder entspannt.

Überraschenderweise war Phase 2 diejenige, die die Spieler als am stressigsten empfanden, das galt vor allem für die unterlegenen Schweden, die nicht als Gruppe zusammenstanden und nicht miteinander sprachen oder sich anfeuerten. „Während des Elfmeterschießens hat kaum jemand geredet“, erinnerte sich ein Spieler. „Nichts. Ich sagte nichts, und keiner sagte was zu mir.“ Das war die Phase, in der sich bei Gareth Southgate nach eigener Aussage die negativen Gedanken einschlichen. Nur drei Spieler nutzten die Phase im Mittelkreis, um sich auf ihren eigenen Elfmeter zu konzentrieren; die anderen litten unter immer größerer Anspannung, je näher ihre Versuche rückten. „Ich war schrecklich nervös“, sagte ein Spieler. „Ich dachte, dass man sogar im Fernsehen meine Beine zittern sehen müsste, so nervös war ich.“ Bei einem anderen ließ die Nervosität nach, nachdem ein Mitspieler verschossen hatte. „Erst war ich enttäuscht und wütend, aber dann schwand die Nervosität. Ich wurde viel gelassener.“

Der Gang zum Strafraum, Phase 3, war für die Spieler längst nicht so stressig, wie man meinen könnte, gleichwohl gaben drei Spieler an, das Alleinsein in dieser Phase als den schwierigsten Teil des Elfmeterschießens empfunden zu haben. Einer beruhigte sich, sobald er den Ball in den Händen hielt. „Ist es nicht so, dass man weniger Stress empfindet, wenn man etwas in der Hand hat? Ich ließ den Ball ein bisschen kreiseln, ich glaube, das war sehr wichtig.“ Drei Spieler merkten, dass ihre Anspannung auf dem Weg zum Punkt abnahm.

In Phase 4 verspürten nur noch zwei Spieler besondere Anspannung. Einer wandte sich entgegen seiner sonstigen Gewohnheit vom Torhüter ab. Jordet interpretierte das als eine klassische Vermeidungsstrategie.

Jordet kam zu dem Schluss, dass Trainer über jede Phase des Elfmeterschießens etwas lernen können: über Phase 1, dass Spieler möglichst früh wissen möchten, in welcher Reihenfolge sie schießen, und keine Überraschungen mögen (oder dass Mitspieler kneifen); über Phase 2, dass negative Gefühle aufkommen können, wenn man nur passiv darauf wartet, an die Reihe zu kommen; über Phase 3, dass die Einsamkeit des Gangs eine Bewältigungsstrategie erfordert; und über Phase 4, wie man dem Torhüter gegenüber auftreten sollte.

Die drei Studien beförderten Jordets Karriere auf dem Gebiet der Sportpsychologie. Heute ist er der Leiter der psychologischen Abteilung am Norwegischen Fußball-Leistungszentrum. „Ich erforsche, wie man am besten denkt und fühlt, um die beste Leistung abzurufen, und außerdem, wie man mit dem Scheitern umgeht“, erklärte er. Eine der Mannschaften, mit denen er derzeit arbeitet, brach jedes Mal auseinander, sobald sie das erste Gegentor kassierte, also wurde Jordet angeheuert, um dem Spuk ein Ende zu machen.

Aufgrund seines akademischen Hintergrunds hat Jordet einen eher datenbezogenen Zugang zur Sportpsychologie. Als ich von ihm wissen wollte, warum England so oft im Elfmeterschießen verliert, hatte er gleich mehrere mögliche Erklärungen parat. „Ich habe drei Jahre nach dem perfekten Elfmeter gesucht“, erzählte er mir. „Ich erforschte, wie viele Schritte man am besten Anlauf nahm, ob man den Ball hoch oder flach schießen sollte, kraftvoll oder platziert. Nichts davon war von signifikanter Bedeutung. Großen Einfluss hatte dagegen Stress und wie man damit umgeht. Der perfekte Elfmeter hatte nichts mit Fußball an sich zu tun, sondern mit Psychologie.“

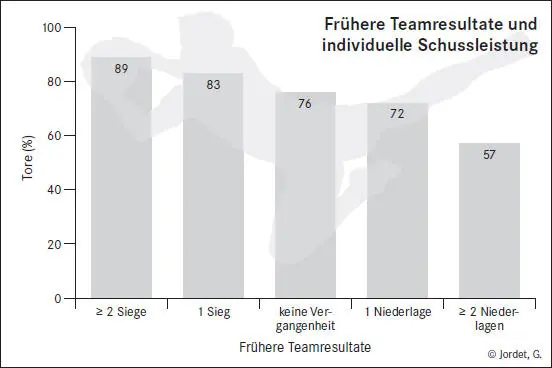

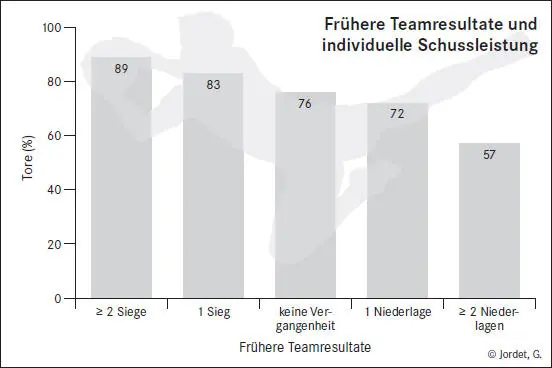

Abbildung 4

Einer dieser psychologischen Faktoren ist, wie wir gesehen haben, die Last der Geschichte. Jordet untersuchte, wie es sich auf ein bevorstehendes Elfmeterschießen auswirkte, zuvor eines oder zwei verloren zu haben. 1Steigt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass England ein Elfmeterschießen in einem großen Turnier verliert, weil es die beiden letzten Elfmeterschießen verloren hat? Die Antwort lautet ja.

Wie die Abbildung 4 zeigt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Elfmeter zu verwandeln, dramatisch auf 57 %, wenn die Mannschaft des Schützen ihre letzten beiden Elfmeterschießen verloren hat, selbst wenn der Spieler zum Zeitpunkt der Niederlagen gar nicht Teil der Mannschaft war. Auch Gewinnen ist ansteckend: Die Wahrscheinlichkeit, einen Elfmeter für eine Mannschaft zu verwandeln, die ihre letzten beiden Elfmeterschießen gewonnen hat, liegt bei 89 %. Für die Verlierer aber entsteht ein echter Teufelskreis. Die Werte eines Spielers, der bei der vorangegangenen Niederlage einen Elfmeter geschossen hat, sind sogar noch schlechter – selbst wenn er damals getroffen hat. Seine Trefferwahrscheinlichkeit sinkt auf 45 %. Ich fragte Jordet, ob Englands regelmäßiges Scheitern und Deutschlands Erfolge die Zahlen verzerrten, aber dem war nicht so.

Читать дальше