1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Wie wir uns fühlen, kann man als „Spiel der drei Guṇas“ bezeichnen. Wie bei einem Sturm im Polarmeer können Eisberge in der wilden See aufeinanderprallen und von oben schlagen Regen und Hagel zu. Und obwohl alles Wasser ist, werden hier Urkräfte freigesetzt, zwischen denen Schiffe zermalmt werden können ... Solange wir uns mit Körper und Geist identifizieren, sind wir dem Spiel der Guṇas ausgeliefert. Wir denken, wir SIND die Guṇas, die Guṇas seien unsere Persönlichkeit. Wie Wasser sich je nach Temperatur ständig in feste oder gasförmige Form umwandeln kann, können wir ständig unsere Persönlichkeit verändern. Wir müssen, im übertragenen Sinne, nur woanders hinziehen, wo andere Temperaturen herrschen, um den Aggregatzustand unserer Persönlichkeit zu verändern. Durch Schulung des Geistes ist unsere Persönlichkeit formbar. Yoga ist der Weg dorthin. Yoga lehrt uns, die Guṇas ins Gleichgewicht zu bekommen und uns schlussendlich nicht mehr mit ihnen zu identifizieren:

Aus eigener Kraft, mit deinem Willen, kannst du dich formen, Arjuna. Lass nicht zu, dass dein Ego dich erniedrigt. Der Wille ist der einzige Freund des Selbst, und der Wille ist der einzige Feind des Selbst.

(Kapitel 6, Vers 5)

Wir haben es selbst in der Hand, spirituell zu wachsen. Wir müssen nur wollen und zielgerichtet dem (Yoga-)Weg folgen!

Dabei bedeutet Wachstum des Geistes laut Gita, dass wir zu unserem ursprünglichen Zustand zurückkehren. Die Trägheit und Schwere von Tamas müssen wir durchbrechen, am besten mit der Energie von Rajas. Rajas wiederum steckt so im ICH fest, dass wir Sattva brauchen, um vom Egotrip herunterzukommen und in einen selbstlosen Zustand zu finden, der uns Friede im Herzen, Geist und Körper verschafft. Ist dieser Zustand erreicht, kommt das ICH zur Ruhe und wir können die Reise in das Selbst antreten. Zunächst höchste Konzentration, um dann loszulassen ...

Der Geist ist zu lange schon durch weltliche Dinge abgelenkt und lässt sich nicht ohne Weiteres beeinflussen, Arjuna. Aber wenn man den Geist vollkommen beherrscht und ihn gänzlich von egoistischen Sehnsüchten zurückzieht, ist man im Yoga, der Vereinigung mit dem Selbst. Der völlig auf das wahre Selbst konzentrierte Geist des Yogis ist regungslos wie die Flamme einer Kerze an einem windstillen Ort. (Kapitel 6, Vers 18–19)

Im stillen Geist, in den Tiefen der Meditation, gibt das Selbst sich zu erkennen. Das Selbst mithilfe des Selbst erschauend, erfährt ein spirituell Strebender die Freude und den Frieden vollkommener Erfüllung.

(Kapitel 6, Vers 20)

Wenn du tief in diese unendliche Glückseligkeit des Selbst eintauchst, die jenseits der Sinne liegt, weichst du nie mehr von der ewigen Wahrheit ab. Du begehrst sonst nichts mehr; schweres Leid kann dich nicht mehr erschüttern.

(Kapitel 6, Vers 21–22)

Die Meditationsausübung befreit einen von aller Bedrängnis. Das ist der Weg des Yoga. Folge ihm mit Entschlossenheit und anhaltender Begeisterung.

(Kapitel 6, Vers 23)

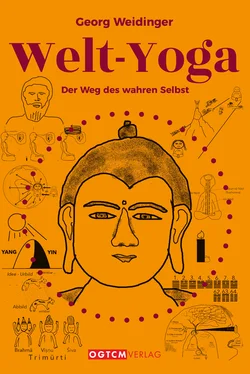

Die Gita ist brahmavidyayam yogashastra, ein Lehrbuch über die höchste Wissenschaft des Yoga. Dabei stellt die Gita vier Wege des Yoga vor, welche den vier Hauptpfaden der hinduistischen Mystik entsprechen.

1. Jñāna-Yoga, der Yoga des (wahren) Wissens. Anhänger dieses Weges benutzen ihr Denken, ihren Willen, ihren Geist, um sich nicht mehr mit Körper und Geist zu identifizieren. Dabei wird Avidya, das Nichtwissen, als die Wurzel des Übels angesehen. Es geht nicht bloß um intellektuelles Philosophieren, sondern um Hören (oder Lesen), um das Darüber-Nachdenken, dann um das Darüber-Meditieren, mit dem Ziel, das Wissen sickern zu lassen, eine Art „intuitives Begreifen“ zu erlangen und schlussendlich das Wissen zu erfüllen, zu verwirklichen: man erkennt die Wahrheit und das eigene Selbst.

2. Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Dieser Yoga-Weg bedeutet Liebe und Hingabe zu Gott, zu Brahman, um das eigene Ich abzulegen und das eigene Selbst, Ātman, als Teil dieses Gottes zu erkennen. Das ist der Weg, den die meisten Mystiker in den verschiedenen Religionen (Christentum, Judentum, Islam) beschreiten.

3. Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga des selbstlosen Dienens. Bei diesem Weg steht im Vordergrund, die Anhaftung an weltliche Ziele und Interessen des Ich abzulegen sowie zum Wohle anderer zu handeln. Ein leuchtendes Beispiel des Karma-Yoga ist Mahatma Gandhi. Dabei geht es weniger darum, allen Besitz zu verschenken, sondern darum, die Anhaftung an den Besitz loszulassen. Zum Beispiel ist es dann als Unternehmer nicht wichtig, dass man viel Profit macht, sondern dass es allen Mitarbeitern gut geht, sie durch die Firma ein glückliches Leben führen können und dass die Menschen, die die Produkte der Firma kaufen, ein gutes, faires und sinnvolles Produkt bekommen.

4. Rāja-Yoga, der Yoga der Meditation. Dabei steht die Selbstbeherrschung der Sinne und des Geistes im Vordergrund, um in der Stille der Meditation das eigene ewige Selbst zu finden. In späterer Zeit wird er mit Aṣṭāṅga-Yoga (achtgliedriger Yoga) gleichgesetzt, was wir noch sehen werden.

Die Gita hat 18 Kapitel, wobei die ersten 6 Kapitel dem Karma-Yoga zugesprochen werden, die mittleren 6 Kapitel dem Jñāna-Yoga und die letzten 6 Kapitel dem Bhakti-Yoga. Die Gita beginnt also mit dem Weg des selbstlosen Handelns, folgt dann dem Weg des Wissens mit der Selbsterkenntnis als Frucht und endet auf dem Weg der Liebe.

Das Verbindende ist „Yoga“ als Weg. Kṛṣṇa setzt verschiedene Schwerpunkte, diesen zu beschreiben: Einmal konzentriert er sich mehr auf die Erkenntnis, auf die Erklärung des Selbst, dann wiederum geht es um das Handeln, ohne selbst einen Nutzen davon zu haben, dann geht es um Liebe und Hingabe und immer wieder auch um die Versenkung, das Erreichen des Einheitszustandes in der Meditation.

Kṛṣṇa (Sanskrit kṛṣṇa, maskulin) bedeutet im ursprünglichen Wortsinn „schwarz“. Arjuna heißt eigentlich weiß. Schwarz ist konstant. Als Farbe kann man da nichts mehr auftragen. Es wird schwarz bleiben, so wie das Göttliche – Kṛṣṇa als der Avatar des einen Gottes Viṣṇu – ewig ist und ewig bleibt. Arjuna hingegen ist ein weißes Blatt, das von Kṛṣṇa beschrieben wird, um seine Weisheit und die Wahrheit über die Welt weiterzugeben.

Die Gita beschreibt also mehrere mögliche Wege und bietet daher seit 2000 Jahren Yogis (Sanskrit yogī, männlich, und yoginī, weiblich; ich verwende den Überbegriff Yogi für beides zusammen: yogī und yoginī) aller Traditionen, immer das aus der Gita zu zitieren, was ihre Behauptungen untermauert. Auch Arjuna ist verwirrt. Er möchte von Kṛṣṇa eine klare Empfehlung: „Soll ich kämpfen oder nicht?“ Das möchte er wissen. Am Anfang von Kapitel 3 fragt er daher Kṛṣṇa direkt: „Warum drängst du mich, in den Krieg zu ziehen, wenn doch die Erkenntnis (jñāna) besser ist als das Tun (karma)? Deine Worte sind widersprüchlich und verwirren mich!“ Damit spricht Arjuna wohl die Worte aus, die sich viele Leser der Gita auch gedacht haben. Die Antwort von Kṛṣṇa ist im Vers 8 zusammengefasst: „Erfülle deine vorgeschriebene Pflicht, denn es ist besser zu handeln, als untätig zu sein. Ohne Arbeit kann ein Mensch seinen physischen Körper nicht erhalten.“ Arjuna ist Krieger, ein General. Sein Handwerk ist der Kampf. Und wenn er dieses Handwerk „selbstlos und für das Wohl anderer“ ausführt, erfüllt er den Willen Gottes, oder anders formuliert, erfüllt er sein wahres Selbst. Arjuna weiß, dass er im Recht ist. Und er muss kämpfen, damit sein Volk wieder sein Land erhält, um dort in Frieden leben zu können. Wie Arjuna zu dieser Erkenntnis kommt, wie er also zu seinem Selbst findet, ist gleich. ABER durch sein Dharma als Krieger und Prinz erfüllt er sein Karma, indem er in den Kampf zieht. Der Weg des Handelns ist für ihn naturgemäß viel leichter als der Weg des Wissens (jñāna) oder der Hingabe (bhakti). In dem Kapitel beschreibt Kṛṣṇa weiter, dass man die Götter auch durch Opfergaben friedlich stimmen kann. Damit meint er den Verzicht auf die Belohnungen des Selbst. Opfern heißt etwas herzugeben, was einem lieb ist. Lieb ist einem das, woran man anhaftet, woran man festhält. Und solange man dieses Etwas festhält, hält man gleichzeitig an seinem Ich fest. Im Kapitel 2, Vers 47, heißt es:

Читать дальше