Jene, die andere Götter mit Glauben und Hingabe verehren, verehren auch mich, Arjuna, auch wenn sie nicht die gebräuchlichen Formen einhalten. Ich bin der Gegenstand aller Verehrung, ihr Genießer und Herr.

(Kapitel 8, Vers 23–24)

Kṛṣṇa erlaubt also die Verehrung aller Formen von Göttern, solange das Resultat die Hingabe, „der vollkommene Glaube“, ist. Im Endeffekt fällt ihm ja die Verehrung zu, da er der Eine ist, das große Ganze.

Es muss erlaubt sein, dass sich jeder sein eigenes Bild von Gott macht!

Heute klingt es nicht zeitgemäß, an Gott zu glauben. Die Aufklärung hat uns einiges von der Unschuld einer Gott-Gläubigkeit geraubt. Vielleicht ist es „moderner“ oder einfacher für Sie, dieses Objekt Ihrer Hinwendung „Selbst“ oder „Ātman“ oder „Puruṣa“ zu nennen. Es kommt auf das Gleiche hinaus. SIE erschaffen sich Ihr Gottesbild selbst! Nur, wenn Sie sich Gott individuell definieren, kann er zu Ihrem Gott werden, der ja auch ein Teil von Ihnen ist, und Sie können ein religiöses Leben führen. Weltreligionen wie die katholische Kirche unter päpstlicher Führung oder der Islam geben oft streng vor, wie Gott ist, wie er zu sein hat und wie man sich ihm gegenüber verhalten muss. Am Anfang aller Religionen stand eine Erfahrung und eine Erkenntnis, und diese wurden in Geschichten und Mythen gepackt, weil Menschen Geschichten lieben. Mit den Jahren wurden die Religionen zu Institutionen und die Kirchen zu Machtkonstrukten. Was die Kirche uns bieten kann, ist Gemeinschaft und Beisammensein mit Gleichgesinnten. Was sie nicht sein soll, ist ein Kontrollorgan, das Menschen mithilfe von Angst kontrolliert. Die weltliche Anhaftung wird dadurch nur noch viel komplizierter.

In Kapitel 7 spricht Kṛṣṇa:

Das Göttliche ist die Essenz von all dem, was du suchst! Das Göttliche ist die Essenz von all dem, was du genießt.

Wenn wir eine persönliche Religiosität, aus einer persönlichen Gotteserfahrung mit einem persönlichen Gottesbild, entwickeln, ist es nur dann echte Religiosität, wenn sie immer da ist, nicht nur, wenn wir sie brauchen. Kṛṣṇa erklärt das im Kapitel 8: „Wer auch immer zum Zeitpunkt des Todes an mich denkt, wird in ‚mein Sein‘, in Madbhavam, eingehen.“ Wenn Arjuna sich in der Todesstunde an Kṛṣṇa erinnert, wird er mit ihm vereinigt sein und in die Unsterblichkeit eingehen. Im hinduistischen Denken ist es ganz wichtig, was man in seiner letzten Lebensstunde denkt. Der Gedanke steuert die Seele bei der Reise zur Wiedergeburt. Das Denken beeinflusst also die Seele. Alles, was wir ein Leben lang denken, womit wir uns ein Leben lang beschäftigen, wird uns wahrscheinlich in der Todesstunde wieder einfallen. Das meint man mit echter Religiosität: Sich ein Leben lang mit Gott beschäftigen, so individuell dieses Bild auch sein mag. Dann wird er mir in der Todesstunde einfallen und ich werde Vertrauen entwickeln, dass ich bald als mein Selbst in ihm vereinigt bin, und die Angst vor dem Tod fällt weg.

Stellen Sie sich vor, jemand hat sich ein Leben lang nur mit Lust und Völlerei beschäftigt. Was werden wohl seine letzten Gedanken vor dem Tode sein? Jemand, der in Frieden mit sich ist, der von sich sagen kann, er habe ein erfülltes, glückliches Leben geführt und hinterlasse glückliche Menschen, wird wohl mit einem Lächeln von der Welt gehen. Diese Passage soll uns mahnen, dass wir nicht ewig Zeit haben mit der „Gläubigkeit“! Diese braucht auch Zeit, damit sie tief in unsere Persönlichkeit hinabsinkt und dann in der Nähe unseres Selbst ist, wenn die letzte Stunde anbricht. Schreie, Wehklagen und Buße tun zu wollen bringen dann wohl nichts mehr ... Arjuna soll üben und ab sofort kontinuierlich an Kṛṣṇa denken, damit er ihm im Falle des Falles auch im Moment des Sterbens einfällt, zumal bei Kampfhandlungen schon einiges an Ablenkung wie Geschrei, Schmerz sowie ein Gefühls- und Gedankenchaos vorhanden sein kann!

Kṛṣṇa beschreibt, wie ein Yogi den Sterbeprozess unter Kontrolle hat und so das höchste Ziel erlangt (Übersetzung von Eknath Easwaran):

Zum Zeitpunkt des Todes meiner gedenkend, schließe die Pforten der Sinne und halte den Geist des Herzens fest. Konzentriere dann, während du in Meditation versunken bist, alle Energie aufwärts zum Kopf. In diesem Zustand den göttlichen Namen, die Silbe Om, wiedergebend, die das unwandelbare Brahman symbolisiert, wirst du aus dem Körper hinausziehen und das höchste Ziel erreichen.

(Kapitel 8, Vers 12–13)

In der Brihadaranyaka-Upanischad wird der Sterbeprozess noch genauer beschrieben (Übersetzung von Eknath Easwaran):

Wenn das Selbst, der Ātman, schwach zu werden und in Bewusstlosigkeit zu sinken scheint, sammeln sich alle Lebenskräfte um ihn. Dann nimmt er diese Lichtteilchen mit sich und steigt ins Herz hinab. Während Prāṇa das Auge verlässt, hört dieses auf zu sehen. „Er wird eins“, sagen die Wissenden. „Er sieht nicht, er wird eins; er spricht nicht mehr, er wird eins, noch schmeckt er, er wird eins, noch riecht er, er wird eins, noch denkt er, er wird eins, noch erkennt er mehr, er wird eins.“ Die Spitze seines Herzens leuchtet auf, und bei diesem Lichtschein zieht das Selbst, der Ātman, davon, entweder durch das Auge oder den Schädel oder durch irgendeine andere Pforte des Körpers. Und wenn der davonzieht, ziehen nach diesem alle anderen Lebenskräfte davon. Er ist bei Bewusstsein, und mit dem Bewusstsein verlässt er den Körper. Dann kommen sein Wissen und seine Werke und seine vorausgegangenen Eindrücke mit ihm mit.

(Kapitel 4, Vers 4.1–2)

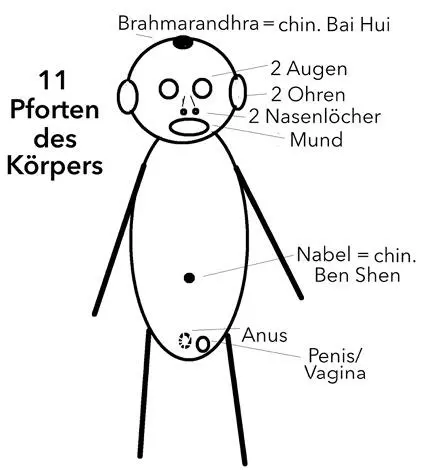

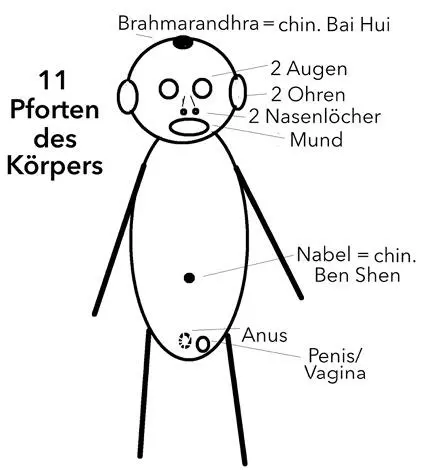

Wie in der Katha-Upanischad als „die Stadt mit den elf Toren“ beschrieben, hat der Körper 11 Pforten: zwei Augen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, den Mund, den Penis oder die Scheide und den Anus. Dazu kommen noch der Nabel und der höchste Punkt des Schädels im Verlauf der Sagittalnaht des Schädelknochens. In der Chinesischen Medizin nennt man den Nabel Ren Mai 8 (Ben Shen, Tor zum Shen-Palast) und den höchsten Punkt des Schädels Du Mai 20 (Bai Hui, hundertfacher Sammler, weil hier viele Meridiane zusammenlaufen). Der Geist Shen tritt während der Schwangerschaft über die Nabelschnur in den Embryo ein, die Körperseele Po verlässt nach dem Tod den Körper über Ren Mai 8 und kehrt zur Erde zurück. Im Sanskrit heißt diese Stelle am Kopf Brahmarandhra, die „Öffnung des Brahman“.

Beim Sterben läuft eine Art Zentralisation im Körper ab: Alles zieht sich nach innen, ins Herz zurück. Prāṇa ist schwach und die Sinnesorgane schließen sich als erste Pforten. Sterbende hören und sehen nicht mehr, was um sie herum passiert. Das „Licht“ des Bewusstseins steigt ins Herz hinab. Dort ist traditionell, auch in der christlichen Tradition, der Sitz der Seele. Gemeint ist wahrscheinlich das Herz-Cakra im Zentrum des Brustkorbes. Prāṇa, die Lebensenergie, zieht sich ganz aus den äußeren Begrenzungen des Körpers zurück. In diesem Stadium soll man die Energie bündeln und hinauf in den Kopf leiten. Verlässt der Prāṇa den Körper durch das Brahmarandhra, wird es keine Wiedergeburt geben: Der oder die Sterbende geht im Moment des Todes in Samādhi (samādhi, maskulin, wörtlich „Sammlung“) ein. Samādhi beschreibt die göttliche Erfahrung, wenn sich das Ich auflöst und nur das Selbst vorhanden ist. Diesen Zustand sucht man in der Meditation als höchstmögliches Ziel zu erreichen. Die Steuerung des Prāṇa während des Sterbeprozesses in Richtung Brahmarandhra schafft nur der wahre Yogi, der die Steuerung des Prāṇa und die Meditation in seinem Leben zur Meisterschaft gebracht hat. In der Bhagavad Gita genügt irgendeine Pforte des Kopfes, um das höchste Ziel zu erreichen, vorausgesetzt, man intoniert im Geiste das Mantra „Om“. Dabei bleibt das individuelle Bewusstsein mit dem Wissen und den Eindrücken von allem, was man erlebt und erkannt hat, erhalten.

Читать дальше