7. ETAPPE. INGAPIRCA – CUENCA, 78 KILOMETER, 1.052 HÖHENMETER

Endlich geht es in einen Pausentag. Das Profil verspricht eine gemütliche Runde, an deren Ende eine Talfahrt über fast tausend Höhenmeter steht. Zunächst beißt Ingapirca aber noch einmal mit rüden Rampen und rumpeligen Straßen. Hinter dem Örtchen geht es über steile Serpentinen durch eine tiefgrün verzauberte Landschaft. Unverbrauchte Natur, wohin ich blicke. Angesichts der allgegenwärtigen Andenriesen stellt sich Demut ein. Dabei kurbeln wir schon auf 3.400 Metern! Doch in den Anden verzerren sich die Perspektiven. 3.400 Meter in Europa – da ist die Baumgrenze längst überschritten, gestaltet sich das Leben übersichtlich. In den Anden herrscht auf 3.400 Meter noch immer normaler Alltag. Die kleinen Dörfer, deren Häuser wie hingewürfelt scheinen, wirken geschäftig. Aus den Schornsteinen steigt Rauch. Kühe grasen auf Feldern, die mit einfachsten Hilfsmitteln beackert werden. Inmitten dieses ländlichen Idylls wirkt unsere bunte Radlerschar wie eine Gruppe von Eindringlingen mit Herkunft Mars. Zögerlich nur kommen die Grüße an uns Radabenteurer. Zu surreal wirken wir wohl in den Augen der indigenen Landbevölkerung, die ihren harten Alltag nur kurz unterbricht, um den seltsamen Fremdlingen auf ihren Stahlrössern nachzublicken.

Rasch ist der topografische Höhepunkt des Tages überschritten, und die Talfahrt beginnt mit 20 Kilometern ohne eine einzige Pedalumdrehung. Auf bis zu 90 km/h schnellt die Tachoanzeige hinauf. Ein Sturzflug bar jeder Vernunft. Ein klitzekleiner Schlenker würde fatale Folgen haben. Genau dieses Wissen lässt das Blut aufgeregt pochen. Beruhigt wird es durch das Wissen um die eigenen Kontrollkompetenzen und das Vertrauen in die Autorität der Vernunft, die bremsend eingreift, wenn die Angelegenheit zu entgleiten droht. Dennoch ein Ausflug in die Grenzbereiche der Wahrnehmung.

Höher gelegen als die Zugspitze: ein Dorf in den ecuadorianischen Anden

Viel zu schnell ist der flache Talboden erreicht, wo im Örtchen Azogues der Lunchtruck wartet. Und der heutige Renntag endet, denn auf den verbliebenen 40 Tageskilometern müssen wir uns mal wieder mit dichtem Verkehr herumschlagen. Zu viert machen wir uns auf den Weg. Neben Alfred, Buck und mir ist der Schweizer Jürg mit dabei. Alfred fährt vorweg und leuchtet mit seinem Garmin-GPS die Strecke für uns aus. Der Verkehr wird mit jedem Kilometer dichter. PanAmerican Highway in seiner ganzen Grässlichkeit. Ein Lastwagen nach dem anderen drängelt sich vorbei. Immer wieder müssen wir uns durch die ungefilterten Abgase auf den Seitenstreifen flüchten, wenn sich zwei Brummis begegnen.

Das Erstaunliche: Es ist flach! Zum ersten Mal seit mehr als 500 Kilometern Auf und Ab pedalieren wir in einer Ebene. Die Landschaft beleidigt jedoch sämtliche Sinne. Es ist nicht das Südamerika, das man aus den bunten Bildbänden kennt, es ist ein Südamerika, das an Osteuropa aus dem Kalten Krieg erinnert. Rechts und links der Straße triste Industrieanlagen. Staubige Zementfabriken, verrostete Lagerhallen, chaotische Werkstätten. Mitten drin: ein aufgeregt blinkendes rotes Herz. Der „Club Cherie“ wirbt um Besucher. Wahrlich ein Klub der „einsamen Herzen“. Ambiente und vor allem Arbeitsbedingungen des weiblichen Personals mag ich mir allerdings nicht ausmalen.

Cuenca begrüßt uns als gigantische Baustelle. Mehrfach müssen wir unsere Räder über aufgerissene Straßenzüge schieben. Dann stehen wir endlich vor dem Hotel España. Schieben unsere Räder durch die Lobby, wuchten das Gepäck in die Zimmer und verschwinden mit wohligen Erleichtungsseufzern in den ersten Pausentag. Bei der Suppe am Nachmittag wabert Stolz durch die Halle. 533 Kilometer und 9.516 Höhenmeter liegen hinter uns. 26 Fahrstunden gibt mein Tacho dafür an. Das macht Platz zehn im Gesamtklassement. Selbstzufriedenheit fühlt sich gut an!

IN FREMDEN GEFILDEN

PAUSENTAG IN CUENCA

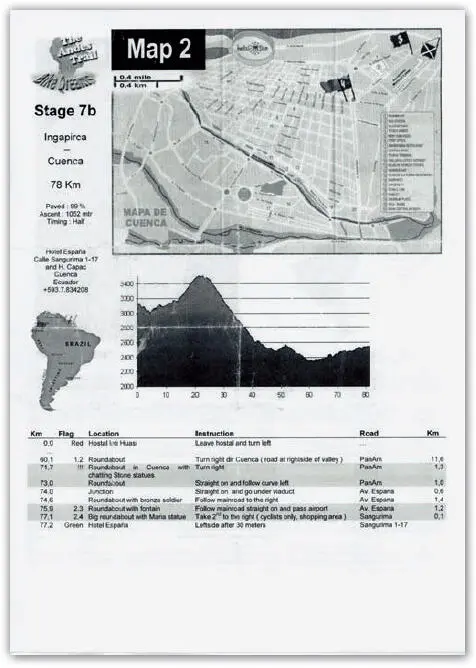

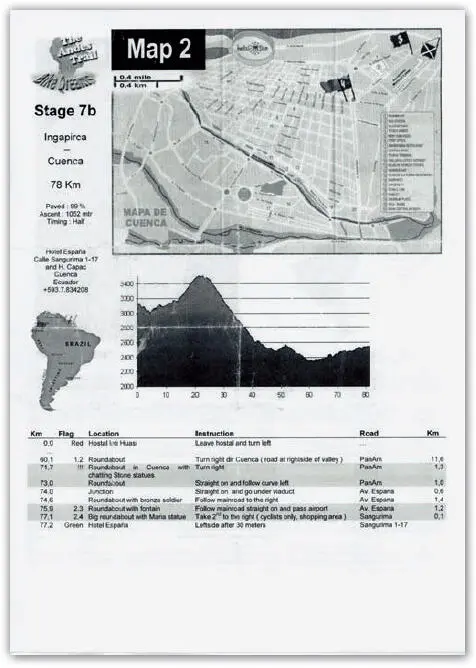

So ein Pausentag ist eigentlich gar kein Pausentag. Denn es stehen unendlich viele Dinge an. Fahrradpflege zum Beispiel. Das Rad ist ja neben dem Körper das wichtigste Utensil auf einer Kontinentdurchquerung. Und genau so will es auch behandelt werden. Ich schlage mich immer noch mit dem Tacho rum. Immer wieder setzt er bei den rasanten Talfahrten aus, weil der Magnet verrutscht. Ohne korrekte Kilometerangabe fühle ich mich jedoch verloren, weil ich unseren Routenvorgaben nicht mehr folgen kann. Jeden Morgen bekommen wir ein Blatt mit Höhenprofil, Landkarte und Kilometerangaben. Gestern hieß es darin zum Beispiel „km 74: Junction, go straight on and go under viaduct“. Hat mein Tacho zuvor ausgesetzt, rätsele ich an jeder Kreuzung, wo ich bin. Nun gehe ich mit schwerem Klebeband vor und fixiere das flüchtige Metallstück damit regelrecht an die Speiche.

Cuenca kommt einladend daher. Eine Stadt voller Intensität. Ganz anders als das zurückhaltende Quito mit brodelndem Leben auf den Straßen. Und einer Sonne, die den Schweiß rinnen lässt. Gemütlich schlendere ich durch die Gassen und fühle mich dabei wie in einer Postkartenidylle. Mächtige Gebäude atmen die lange Kolonialgeschichte. Cuenca gilt als „Athen Südamerikas“. Zugleich ist die Zeit hier durchlässig. Die Altstadt kommt einerseits als museales UNESCO-Weltkulturerbe daher und wird andererseits geprägt von jungen, aufgeschlossenen und westlich gekleideten Einwohnern.

Für richtige Besichtigungen und Erkundigungen ist an Pausentagen allerdings nicht genügend Zeit. So kann ich das Zentrum nur ein wenig durchstreifen und die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Treffe in einem Café ausgerechnet Toto und Laura wieder, die von Riobamba aus mit dem Bus nach Cuenca gefahren sind. Laura wartet noch immer auf ihre Luftmatratze.

Das tägliche „Gebetbuch“ von der Tourleitung

Für den Abend steht ein Highlight an. Cuencas abstiegsbedrohte Fußballelf Deportivo trifft auf El Nacional Quito. Mit zwei Taxen machen wir uns als exotische Kleingruppe auf den Weg. Während Jan Willem aus den Niederlanden ausgewiesener Fußballfachmann ist, hat der US-Amerikaner Buck in seinem ganzen Leben noch kein Fußballspiel gesehen. Michelle aus Australien ist ebenfalls quasi Fußballnovize, fällt aber schon vor dem Stadion in Begeisterung, als sie für fünf Dollar eine rote Spielkluft der Heimelf erstehen kann. Auch Desmond lebt in Australien, wuchs aber in England auf. Und ist Fan von Torquay United, einem Rivalen meines Lieblingsklubs Bristol Rovers. Mit leuchtenden Augen erzählt er, wie er als Teenager mal in eine Prügelei in Torquays Plainmoor-Stadion geriet. „Ich weiß nicht mehr, ob es gegen Rovers oder City war“, überlegt er, „aber es ging gegen Bristol!“ Lachend einigen wir uns, dass es dann bestimmt City war, und marschieren zum Ticketschalter. Ein schmales Loch in der Stadionmauer. Vier Dollar werden pro Nase fällig. Dafür sitzen wir auf der Haupttribüne mit bestem Blick aufs Spielfeld.

Gierig saugen unsere Fußballnovizen die Atmosphäre auf. Beobachten wortlos die beiden Fanblöcke, in denen pausenlos gesungen und getrommelt wird. Lassen sich anstecken von der intensiven Atmosphäre und fiebern schon nach wenigen Minuten für die Heimelf. Neugierig beäugt von den einheimischen Fans, die ihre Aufregung mit gütigen Blicken quittieren. Wenig überwindet kulturelle Grenzen so spielerisch leicht wie der Fußball.

Читать дальше