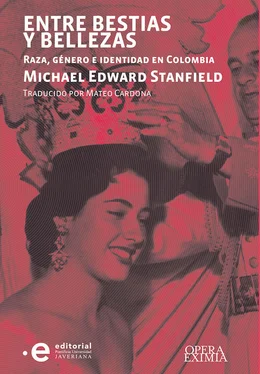

El traje de las ñapangas mestizas, que trabajaban en los hogares de la élite de Popayán y Pasto, ilustra sin embargo cómo las modas que luego se llamarían “típicas” evolucionaron en contextos socioétnicos particulares, en este caso como uniforme de las empleadas domésticas que combinaba estilos más españoles que indígenas como marcas de empleo y casta. La belleza de las ñapangas se volvió legendaria en el sur de Colombia, donde sus cabezas descubiertas y pies descalzos eran detectables en las calles mientras le hacían los mandados a su patrona, belleza que también estaba al alcance de la mano en los entornos domésticos. Se decía que las familias ricas de Popayán mantenían dos ejércitos: uno masculino listo para la guerra, y otro femenino listo para los paseos y las fiestas. Las ñapangas descalzas, con sus polleras, blusas de algodón y chales ligeros, eran símbolos orgullosos del estatus familiar, la migración rural a las urbes, y un proceso de “blanqueamiento” en el que las mujeres de raíces africanas o indígenas ascendían de clase y casta mediante la ocupación y ubicación social. 46

La belleza es siempre relacional, comparativa y dinámica; el reverso de la belleza es la fealdad, y para los observadores selectos de mediados del siglo XIX la belleza que se encontraba en los pueblos y ciudades a menudo se yuxtaponía a la indigencia, la marginalidad y la fealdad de los pobres de las zonas rurales. A diferencia del elegante vestido de los esclavos urbanos que trabajaban en los hogares de la élite de Cartagena, los esclavos que trabajaban en las plantaciones y las minas estaban casi desnudos por falta de ropa: la desnudez entre los esclavos rurales o los indios amazónicos indicaba falta de estatus y marginación del progreso y la civilización occidentales. En contraste con las hermosas mujeres de Piedecuesta, se describía al campesinado circundante como “moreno y enfermizo debido probablemente a la atmósfera de malaria de esta vegetación redundante”. 47El pintor inglés Joseph Brown describió a las mujeres trabajadoras del campo ya fuera con la tez oscura o con rasgos faciales rudos en retratos que revelaban su baja condición social, la dureza del trabajo y de la vida rural, y la distancia social y estética entre la fealdad rural y la belleza urbana. Aunque a menudo se idealizaba la belleza de las campesinas mestizas, como cuando dejaban asomar los tostados senos mientras se inclinaban a recoger agua de la fuente de la ciudad, en muchos casos la belleza era una marca de la condición y el progreso urbanos, mientras que lo feo, sucio y marginal evocaba la pobreza y la lucha que sufrían la mayoría de los colombianos. 48

La belleza también enmascaró a la bestia de la guerra civil y la violencia política. Ocho grandes guerras civiles sacudieron al país entre 1831 y 1902; la última de ellas fue la Guerra de los Mil Días (1899-1902), con creces la más sangrienta. Catorce guerras civiles locales estallaron en el mismo periodo, interrumpiendo la producción y el comercio, derrochando recursos públicos y dejando a menudo más deudas a su paso. La inseguridad frente a la amenaza o realidad de la violencia era una sensación que experimentaban muchos colombianos en el siglo XIX. Y aunque la frecuencia de las guerras civiles declinó en el siglo XX, la violencia siguió afectando a la nación porque,

a diferencia de muchas otras naciones latinoamericanas, Colombia nunca superó las divisiones políticas del siglo XIX entre conservadores (clericales) y liberales (anticlericales), nunca resolvió los problemas del centralismo versus el federalismo del siglo XIX, nunca instituyó un gobierno nacional que realmente forjara y administrara la nación, y nunca reemplazó el personalismo, el sectarismo y la búsqueda de la hegemonía partidista por una agenda política moderna. 49

La belleza, entonces, se convirtió en una expresión alternativa y positiva del orgullo civil colombiano, abrazada a menudo como otra opción frente a las arraigadas desigualdades raciales y de castas, a la fealdad de ser pobre o campesino, y a la bestia cíclica de la violencia masculina. 50

Las heterogéneas geografía y sociedad de Colombia veían la fealdad entre la población rural, pobre, enferma y no blanca, y la belleza entre la minoría moral, próspera, urbana y educada; la belleza marcaba tanto la salud ecológica y económica como el estatus sociocultural. La belleza también se convirtió en un útil tropo para tender un puente entre la herencia de la pigmentocracia colonial americana —el blanco es mejor, el negro es malo— y las modernas categorías raciales seudocientíficas que mantuvieron la desigualdad racial en el siglo XXI. La adopción del traje nacional revelaba tanto el intento de crear una identidad vestimentaria nacional como una postura defensiva en medio de la inseguridad social y la violencia partidista. Curiosamente, la obsesión por los concursos de belleza en Cartagena, Colombia y el resto de las Américas puede reposar en nobles tradiciones tanto europeas como africanas desarrolladas en la época colonial y recreadas en las sociedades americanas modernas disfrazadas de democracias. Tanto la bestia de la violencia como la definición de la belleza sirvieron para mantener las desigualdades socioeconómicas mientras que la belleza surgía como alter ego de la bestia, necesitándose mutuamente para conservar las tradiciones e instituciones.

Notas

1 Encuentre introducciones a la geografía de Colombia en Frank Safford, The Ideal of the Practical: Colombia’s Struggle to Form a Technical Elite (Austin: University of Texas Press, 1976), 21-24 y en Krzysztof Dydyński, Colombia, a Lonely Planet Travel Survival Kit, 2. aed. (Hawthorne, Victoria: Lonely Planet Publications, 1995), 28-30.

2 Véase Brian Loveman y Thomas M. Davies, Jr., “Colombia”, en Che Guevara, Guerrilla Warfare, 3.ª ed. (Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1997), 233-267, para una descripción breve pero perspicaz de la historia colombiana del siglo XX.

3 Raymond Leslie Williams y Kevin G. Guerrieri, Culture and Customs of Colombia (Westport, CT: Greenwood Press, 1999), xvi, 26, 29.

4 Safford, Ideal of the Practical, 21-25.

5 Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude, trad. por Gregory Rabassa (Nueva York: Avon Books, 1971).

6 Véase Dydynski, Colombia, y Guillermo Abadía Morales, ABC del folklore colombiano, 6.ª ed. (Bogotá: Panamericana Editorial, 1998).

7 Sobre la historia colonial del Chocó, véase William Frederick Sharp, Slavery on the Spanish Frontier: The Colombian Chocó, 1680-1810 (Norman: University of Oklahoma Press, 1976); y para una visión general de la geografía y el folclor de la costa Pacífica, véase Abadía Morales, ABC del folklore, 81-93.

8 Mis disculpas a aquellos lectores que deseen más atención a la belleza en Boyacá, Cesar, los Llanos, Córdoba y Sucre: mi investigación de archivos se concentró en las grandes ciudades y extrapoló, dejando a las ciudades más pequeñas y departamentos circundantes un tanto desatendidos.

9 UABG (M) Gloria n. °9 (julio-agosto 1947), 6.

10 Selden Rodman, The Colombia Traveler: A Complete History and Guide (Nueva York: Hawthorn Books, 1971), 151.

11 Un ejemplo: “¿Quién ganó el concurso de belleza de Pasto este año?”, “Nadie”. Rodman, Colombia Traveler, 154-155.

12 Safford, The Ideal of the Practical, 31 y Williams y Guerrieri, Culture and Customs of Colombia, 3.

13 Williams y Guerrieri, Customs and Culture of Colombia, 2-5.

14 Malcolm Deas, Efraín Sánchez y Aída Martínez, Tipos y costumbres de la Nueva Granada: la colección de pinturas formada por Joseph Brown en Colombia entre 1825 y 1841 y el diario de su excursión de Bogotá a Girón en 1834 (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1989), 174.

15 Deas, Sánchez y Martínez, Tipos y costumbres, 183.

Читать дальше