Aufgaben klar definieren

Aufgaben klar definieren

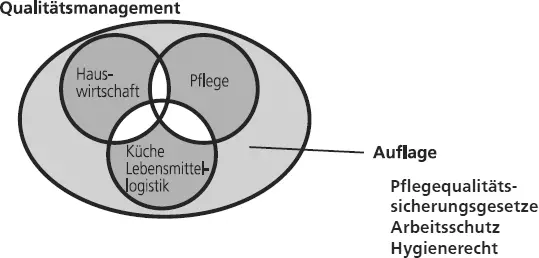

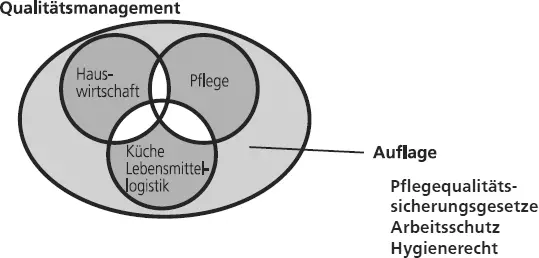

Der Erfolg von Hygienebeauftragten hängt auch maßgeblich davon ab, welche Rolle sie innerhalb der Einrichtung zugewiesen bekommen. Hygienebeauftragte, Pflegedienstleitung, Hauswirtschaftsleitung und Einrichtungsleitung müssen gemeinsam die Position und Kompetenzen festlegen (  Kap. 6.1und unten). Hygienebeauftragte betreuen zahlreiche Schnittstellen in der Einrichtung (

Kap. 6.1und unten). Hygienebeauftragte betreuen zahlreiche Schnittstellen in der Einrichtung (  Abb. 1), die bei der Pflege des Qualitätsmanagements (

Abb. 1), die bei der Pflege des Qualitätsmanagements (  Kap. 6.8) von erheblicher Bedeutung sind. Wer das Amt der Hygienebeauftragten innehat, haftet dem Arbeitgeber arbeitsrechtlich dann, wenn er die Funktion nicht wahrnimmt. Dem Autor ist jedoch kein solcher Fall bekannt.

Kap. 6.8) von erheblicher Bedeutung sind. Wer das Amt der Hygienebeauftragten innehat, haftet dem Arbeitgeber arbeitsrechtlich dann, wenn er die Funktion nicht wahrnimmt. Dem Autor ist jedoch kein solcher Fall bekannt.

Wichtig für die Arbeit der Hygienebeauftragten ist das Management von Schnittstellen in der Einrichtung. Zeitabläufe und Verfahren in Hauswirtschaft und Pflege, aber auch im Bereich Lebensmittellogistik und Küche sind zu koordinieren. Fragen aus allen drei Bereichen sind zu klären. Dabei sind die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die Integration des allgemeinen Qualitätsmanagements der Einrichtung zu beachten.

Gemeinsam wird nun festgelegt, welche Aufgaben konkret auf den oder die Hygienebeauftragte zukommen. Aus dieser Festlegung entsteht die Stellenbeschreibung, die regelt, welche Rechte und welche Pflichten der zukünftige Hygienebeauftragte in der Einrichtung hat.

Abb. 1: Schnittstellen in der Einrichtung

1.4 Freistellung von Hygienebeauftragten

Dies ist naturgemäß ein schwieriger Diskussionspunkt. Dennoch, gut Ding will Weile haben! Eine Freistellung, und sei es nur eine Stunde in der Woche, verschafft Zeit zur Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben und dokumentiert den Status gegenüber den Mitarbeitern.

Generell kann gesagt werden, dass die Notwendigkeit von Hygienemaßnahmen und die Intensität ihrer Durchführung vom Zustand der betreuten Bewohner abhängig sind.

Hierbei können nach der KRINKO-Empfehlung »Infektionsprävention in Heimen« zwei Risikogruppen unterteilt werden (für Reha und Krankenhaus siehe Abschnitt »Berechnung der empfohlenen Freistellung«):

Übersicht 1: Infektionsbezogene Risikogruppen

Überwiegend soziale Betreuung: Geringes Risiko für Infektionen

Rüstige Senioren

Diese Personen sind (leicht eingeschränkt) mobil und leiden nicht an abwehreinschränkenden Grunderkrankungen. Betreutes Wohnen unterliegt dem bevölkerungsüblichen Risiko, solange keine Pflegetätigkeit stattfindet.

Eingeschränkt mobile Bewohner

Bewohner, die bereits einen Großteil des Tages in ruhender Position verbringen und/oder an abwehreinschränkenden Grundkrankheiten (Diabetes, Krebs, Rheuma oder Asthma, Leberzirrhose u. a.) leiden. Die Grundkrankheit kann therapeutisch im Wesentlichen beherrscht werden.

In diese Fraktion gehören auch weite Teile der außerklinischen Intensivmedizin (Wohngemeinschaften von Dauerbeatmeten, Risiken siehe unten), ein Teil der Betreuten gehört (z. B. im Wachkoma) zur folgenden Kategorie.

Pflegerische Betreuung: Erhöhtes Risiko für Infektionen

Immobile Bewohner

Diese Bewohner sind überwiegend bettlägerig. In diese Kategorie fallen auch Bewohner mit abwehrschwächenden Grunderkrankungen, die therapeutisch momentan nur schwer beherrschbar sind, sowie Bewohner mit akuten schweren Infektionen der oberen Luftwege und des Darmes.

Beatmete und stark abwehrgeschwächte Pflegebedürftige

Es handelt sich um Pflegebedürftige, die umfassend pflegerisch versorgt werden müssen, Wachkomapatienten, Bewohner mit sehr hohem Infektionsrisiko, Krebspatienten in späten Stadien, Bewohner mit ausgeprägter COPD bspw., aber auch Tracheotomierte, die häufig abgesaugt werden müssen. Betroffen sind auch Bewohner mit lokaler Abwehrschwäche, z. B. durch Lungenemphysem, Mukoviszidose, schwere Hauterkrankungen, ausgedehnte Hautulzera bzw. chronischen Wunden. Gerade diese Gruppe weist überdurchschnittlich häufig Besiedlungen mit multiresistenten Erregern auf.

Akut Erkrankte

Hierzu gehören Bewohner, die an einer Infektionskrankheit leiden, z. B. einer akuten Infektion der oberen Luftwege. Weiterhin handelt es sich um Bewohner mit abwehrschwächenden Grunderkrankungen in der Akutphase. Hinzu kommen Patienten mit abwehrschwächender Medikation, z. B. mit Kortikoidpräparaten in Kombination mit anderen Immunsuppressiva.

Berechnung der empfohlenen Freistellung

Zeitaufwand

Zeitaufwand

Einleuchtend ist, dass die pflegerische Betreuung von Bewohnern einen erhöhten Aufwand gegenüber der sozialen Betreuung bei der Durchführung von Hygienemaßnahmen beinhaltet. Eine offizielle Berechnung durch z. B. die KRINKO liegt bis heute nicht vor, man kann sich den Bedarf aber ableiten.

Legt man die für das Krankenhaus festgelegten Risikoabstufungen und Hinweise zur Bestimmung der Pflegeintensität aus den KRINKO-Empfehlungen zur personellen Ausstattung mit Hygienekräften zugrunde, kann für überwiegend sozial betreute Bewohner der Wert aus dem Reha-Bereich (rüstige Bewohner = eine Vollzeitstelle für 500 Betten) und dem Bereich mit Pflegeaufwand (= eine Vollzeitstelle für 200 Betten) gebildet werden. Damit ist es zulässig, für 350 Betten eine Vollzeitstelle für den Hygienebeauftragten zu veranschlagen. Für Schwerstpflegebedürftige und besonders gefährdete Bewohner wird eine Vollzeitstelle pro 200 Betten angenommen. Dies ergibt einen rechnerischen Bedarf von 11,5 Minuten für pflegerische Betreuung und 6,6 Minuten für soziale Betreuung pro Woche und Bett.

Die Krankenhausrichtlinien lassen sich nicht direkt auf Altenpflegeeinrichtungen übertragen. Daher werden die in der Klinik ermittelten Minutenwerte im Altenpflegebereich reduziert.

Empfohlene Freistellungszeit

Empfohlene Freistellungszeit

Die empfohlene Freistellungszeit zur Durchführung des Hygienemanagements liegt bei mindestens:

• 3 Minuten pro Bewohner und Woche für soziale Betreuung und

• 6 Minuten für pflegerische Betreuung einschließlich Schwerstpflegebereiche.

Читать дальше

Aufgaben klar definieren

Aufgaben klar definieren