1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Bei den in der Hauptstudie untersuchten Dokumenten handelt es sich um keine fächerübergreifenden Curricula, sondern um spezielle, durch Verantwortliche regelmäßig zu überarbeitende Beschreibungen einzelner universitärer, philologischer und nicht-philologischer DaF-Kurse, die Angaben zu Lehr- und Lernzielen, Methodik, Inhalten, Stundenausmaß, Lehrpersonal etc. enthalten. Somit erweisen sich diese Beschreibungen als an einzelnen Fakultäten ausgearbeitete Dokumente (dazu ausführlicher in Abschnitt 2.3), an denen sich diachrone Entwicklungen erkennen lassen. In Spanien heißen solche Dokumente zur Unterrichtsplanung Guías Docentes1 oder in erweiterter Form auch Planes de Estudios2. Häufig sind die Titel der entsprechenden Dokumente in Spanien wie in Italien auch schlicht die Titel der Sprachkurse, also etwa Alemán I, II oder III in Spanien sowie Tedesco I, II oder III (für beide Sprachen: Deutsch I, II oder III) in Italien. In Italien werden solche universitären Lehrpläne als Piani Didattici, Programmi Insegnamento oder in erweiterter Form auch als Ordinamenti Didattici, Regolamenti Didattici, Piani di Studio3 bezeichnet. Lehrplanbeispiele finden sich im Anhang (VII).

2.2.2 Curricula – Richtlinien – Lehrpläne

Die folgenden Ausführungen dienen dazu, den Dokumenten des Korpus der Hauptstudie eine einheitliche Bezeichnung zu geben.

Mit Bezug auf den Begriff „Curriculum“ führt Funk (2016) aus:

Er bezeichnete den Übergang von einer Planung, die auf Stoffplänen, d.h. einer präskriptiven Auflistung von Unterrichtsinhalten basierte, bzw. auf Lehrplänen, die Listen übergeordneter und detaillierter Zielvorgaben mit der Auflistung von Lehrstoff verbanden, zu einer umfassenderen Planungsform, die unterschiedliche Ebenen des pädagogischen Planungsprozesses einbezog. (S. 151)

Bereits hieran zeigt sich, dass der Terminus Curriculum für die Dokumente des Korpus der Hauptstudie nicht geeignet ist, da diese Dokumente konkrete Planungen für einzelne Hochschulkurse und keine „[…] umfassendere[.] Planungsform […]“, von welcher Funk mit Bezug auf Curricula spricht, darstellen.

Bei Curricula unterscheidet Neuner (2001, S. 799) zwischen „[…] enger und weiter gefasste[n] Begriffsbestimmungen“. Bei den enger gefassten Bestimmungen beruft er sich auf Westphalen (1985, S. 13), der festhält: „Das Curriculum als Planungsinstrument begegnet dem Lehrer in der Praxis nicht so sehr als Bauplan, sondern als konkretes Produkt, als Baustein also, insbesondere in Form von Planungsbeispielen, Reihen- und Stundenkonzepten, didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien […]“. Als mögliche Erstellende führt Westphalen (ebd., S. 14) unter anderem „[…] staatlicherseits einberufene Kommissionen […]“ oder „[…] Lehrerteams […]“ an. Als Voraussetzung für eine „Allgemein- und Rechtsverbindlichkeit […]“ nennt Westphalen (ebd., S. 14) die Verordnung durch die „[…] staatliche Schulaufsicht […]“ oder die Genehmigung zum unterrichtlichen Gebrauch.

Diese enger gefasste Bestimmung trifft auf die in dieser Arbeit untersuchten Dokumente nicht zu. Es finden sich darin keine konkreten Entwürfe von Unterrichtsstunden, auf die Lehrende zurückgreifen könnten. Ebenso wenig sind Erstellende staatliche Beiräte, eher schon „Lehrerteams“, wie sie in den soeben dargestellten enger gefassten Bestimmungen bezeichnet werden.

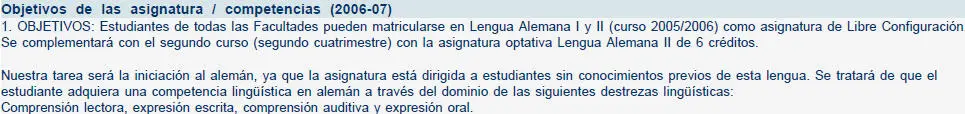

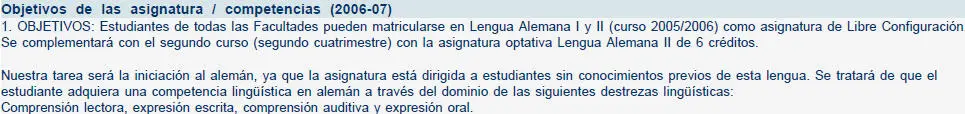

Die weiter gefassten Begriffsbestimmungen unterteilt Neuner (2001, S. 799–800), abermals unter Berufung auf Westphalens Abhandlung (1985), in zwei Beispiele. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in beiden Beispielen Curricula als „System[e]“ zum Zwecke der Unterrichtsplanung und vor allem auch der Realisierung von Leistungskontrollen betrachtet werden. Konkret soll durch Curricula ermöglicht und sichergestellt werden, dass vorab festgelegte Lernziele erreicht werden können. So kann auch der Unterricht selbst einer Erfolgskontrolle unterzogen werden. Diese weiter gefasste Begriffsbestimmung lässt sich mit Blick auf die in der vorliegenden Studie untersuchten Dokumente eher anwenden, da in dieser Bestimmung vor allem Erfolgskontrollen Bedeutung beigemessen wird, die im universitären FSU wesentlich sind und zu denen auch bereits in der Unterrichtsplanung Aussagen zu treffen sind. Weniger konkret und konsequent werden jedoch Aussagen zu den Lehr- und Lernzielen in den relevanten Dokumenten gemacht, was jedoch konstituierend für Curricula wäre und generell schriftlich verankert sein sollte. In den Dokumenten sind es vor allem die konkreten Begründungen der Ziele, die fehlen. In einigen Fällen wird als Bildungsziel lediglich das Training der vier Fertigkeiten genannt, wie etwa im Unterpunkt „Objetivos de las asignatura/competencias“ eines Lehrplans für den Kurs Deutsch 1 2006/07 (S. 2) der spanischen Universitat d’Alacant :

Abbildung 4:

Abbildung 4:

Auszug aus dem Lehrplan Deutsch 1 (2006/07, S. 2) der Universität Alicante1

Hofer (2010, S. 40) begreift das Curriculum als „[…] bildungstheoretisch begründete […] Darstellung dessen, was und wie unter welchen Bedingungen gelehrt und gelernt werden soll“. Eine solche Darstellung müsse zudem wissenschaftlich hergeleitet und auch laufend überarbeitet werden, damit gesellschaftlichen Ansprüchen entsprochen werden könne. Schließlich beziehe man sich mit „[…] Spirale […]“ in curricularen Kontexten darauf, dass mit fortschreitender Progression Unterrichtsinhalte wiederholt, dann jedoch nuancierter und kulturell adäquater thematisiert werden könnten.

Auch an diesen zusammenfassenden Merkmalen von Curricula laut Neuner bzw. an Hofers Erläuterungen wird deutlich, dass die Bezeichnung „Curriculum“ für die untersuchten Dokumente in dieser Arbeit nicht geeignet ist. Der Begriff „Curriculum“ setzt hohe Komplexität und fächerübergreifende Zusammenhänge voraus, die in den in der Hauptstudie relevanten Dokumenten nicht gegeben sind. Was Hofer als „Spirale“ bezeichnet, verdeutlicht zudem, dass sich in Curricula kursstufenübergreifende Progression abzeichnet, dass die Progression also unter Wiederholung und Vertiefung von Themen und Inhalten in Curricula festgeschrieben und somit auch gesteuert wird. Ein solch stringenter, chronologischer Aufbau von Curricula setzt eine groß angelegte, zentral geregelte Unterrichtsplanung voraus, woraus resultiert, dass die Curriculumerstellenden in weiterer Folge nicht zu den Lehrenden werden, die sich auf ebendieses Curriculum stützen. Wahrscheinlicher erscheint, dass solche Curriculumerstellende auch als sich dem Curriculum verpflichtet fühlende Lehrwerk- bzw. generell Materialautoren tätig werden. Zudem ist universitäre Sprachunterrichtsplanung weniger durch groß angelegte und zentrale Regelung gekennzeichnet, sondern viel eher durch punktuelle, individualisierte Kursgestaltung.

Was unter Curriculum verstanden wird, kann jedoch auch von Universität zu Universität variieren. Zum Teil definieren Autoren von Fachartikeln einleitend, was sie allgemein und was sie somit in ihren Abhandlungen unter Curriculum verstehen. So schreibt Chen (2009, S. 85): „Curriculum wird hier als der ganze Lehrgang einschließlich aller Faktoren definiert: Curriculumentwicklung und -durchführung, Didaktik, Evaluation, Lehrpersonal, Lehrbücher usw.“. Nach Chen fallen also auch Lehrbücher unter Curriculum, das hier sogar stellvertretend für einen gesamten Lehrgang steht. Auch Christ (2007, S. 73) spricht mit Bezug auf Curricula von „[…] didaktisch begründete[n] Lehrgänge[n] […]“.

Читать дальше

Abbildung 4:

Abbildung 4: