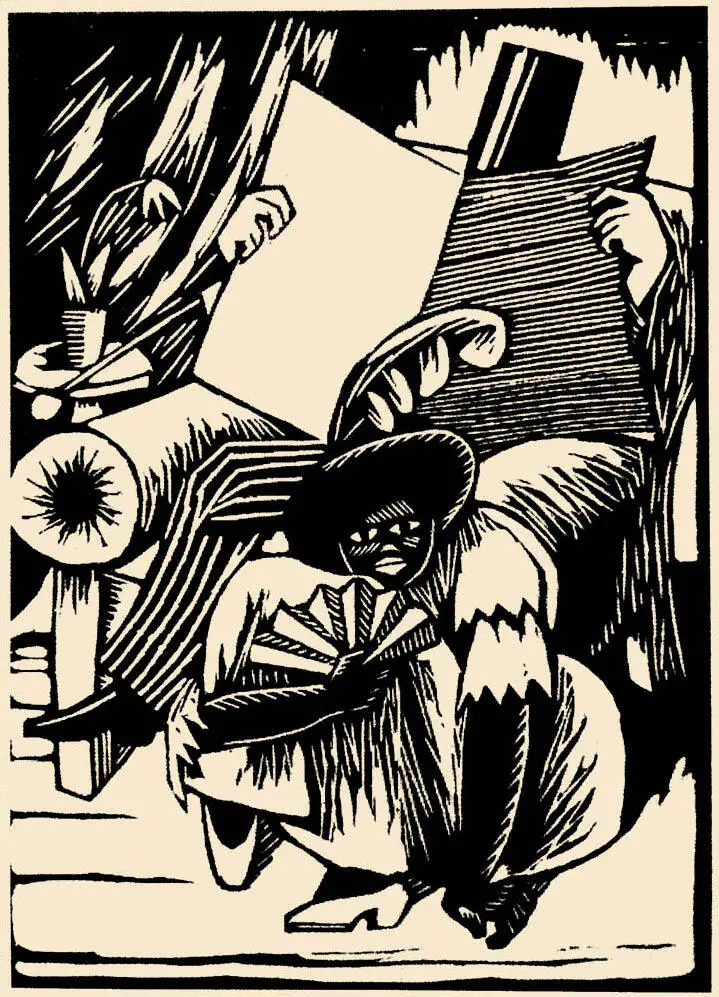

1914 erschien der Roman erstmals als Teilabdruck in der »Neuen Zürcher Zeitung« und kurz danach, ausgestattet mit 12 Holzschnitten von Otto Nückel, im Delphin Verlag in München. Der Abdruck in der renommierten Schweizer Tageszeitung musste bei Ausbruch des Krieges eingestellt werden. Zwei Jahre später wurde »Solneman der Unsichtbare« auch als Feldpostauflage veröffentlicht. 1920 erschien eine zweite Auflage (6.-10. Tausend). Laut Katrin Hoffmann-Walbeck sollte der Roman auch verfilmt werden, wozu es aber nie kam. Im »Literarischen Jahresbericht des Dürerbundes« war über den »Solneman« zu lesen: »Dem ›Golem‹ ebenbürtig, an Stileinheit ihm überlegen, erscheint uns A. M. Freys spöttische, geistreiche Groteske von jenem Hciebel ›Solneman‹, der mit viel Geld einen Stadtpark erwirbt und sich dort einmauert, aber infolge der Neugier und Torheit der guten Stadt schließlich sein Ziel verliert; dies heiter wehmütige Buch gehört zu den wenigen wirklich phantasievollen und echten Grotesken unserer Zeit.« (KUD, S. 285) Eugen Kaltschmidt schrieb in der »Frankfurter Zeitung«: »Ich habe lange kein modernes Buch gelesen, das so leicht und frei wie dieses auf Dichterschwingen über Dichterslande trägt.« (KUD, S. 285) Thomas Mann schrieb über »Solneman der Unsichtbare«: »Ich habe Ihre großartige Schnurre nun als Ganzes gelesen, und finde meinen ersten Eindruck bestätigt: nämlich, dass sie zum Allerbesten gehören, was die phantastische Literatur hervorgebracht hat.« (BLDUPL, A. M. Frey. S. 2)

Solneman der Unsichtbare - Illustration von Otto Nückel, 1909

Mit »Solneman der Unsichtbare« gelang Frey eine Satire auf den Geist des deutschen Kaiserreichs, die bis heute nichts von ihrem Esprit verloren hat. Der Roman spritzt vor komischen Ideen und sparte dabei nicht mit Verweisen auf sein Münchener Umfeld, das Kabarett »Die Elf Scharfrichter« oder den englischen Garten. Der Autor betonte die lokalen Anspielungen ausdrücklich in einem Brief vom 23. Oktober 1952 an den Verleger Karl Desch: »Der Roman spielt in München, und das ist so offenbar, daß ein großer Teil der Leser und der Kritik es ohne weiteres gewußt und es mit Vergnügen und Gelächter konstatiert hat. Schauplatz ist der Englische Garten, das Rathaus, die Oktober-Festwiese, der Viktualienmarkt und die ganze Stadt.« (KHW, S. 150) Neben skurrilen Impressionen wie dem Besuch des deutschen Kaisers in der örtlichen Gemäldefabrik, überzeugt Frey immer wieder mit Anspielungen auf die Verhältnisse und Erscheinungen seiner Gegenwart, die er in ein phantastisches Gewand kleidete. Frey spottet über Fremdenhass, die Verfolgung Andersdenkender, Beamte, Militärs und Dorfbewohner, die nachts mit Fackeln und Mordlust in den Augen einen Berg hoch marschieren. Je undurchsichtiger das Treiben des merkwürdigen Fremden wird, desto eindeutiger entlarvt sich das deutsche Spießertum.

Als Satiriker ist Frey nicht unbedingt an einer differenzierten Betrachtung der realen Verhältnisse interessiert. Seine Helden sind klischeehaft gezeichnet und schon an ihren Namen als Witzfiguren zu erkennen. Die Spießigkeit des Droschkenkutschers unterscheidet sich für Frey dabei nicht groß von der eines Mitglieds der höheren Gesellschaft. Die sozialen Unterschiede innerhalb einer keifenden Menschenmasse waren für ihn nicht von Belang. Katrin Hoffmann-Walbeck schrieb dazu in ihrer Dissertation: »Frey Darstellung des sozialen Gefälles bezieht sich nur auf die unterschiedlichen Konsum-Möglichkeiten. Die Produktionssphäre - die Herstellung des Reichtums - scheint ihn wenig zu interessieren, nur die Verteilung des Reichtums verurteilt er als ungerecht. Das ist - zumal er sowohl die Armen als auch die Reichen als Vereinzelte vorstellt - im wesentlichen moralische und nicht ökonomische Kritik. Sein Hauptargument ist dabei, ganz nach humanistischem Maßstab, daß die ungleiche Verteilung weder den einen noch den anderen zufrieden macht. Ist dieser passiv und schwach aus Not und daraus folgendem fehlenden Selbstbewußtsein, ist es jener aus Übersättigung und fauler Muße. Der Spott, mit dem Frey trotz aller Sentimentalität seine Protagonisten der Armut bedenkt, lässt eine Nähe zum vorwiegend moralisch argumentierenden Anarchismus ahnen, der Gewaltanwendung für nötig erachtet, aber nicht gutheißt, der vor allem auch eher der (persönlichen) Rebellion zuneigt als dem sorgfältig geplanten Umsturz. Weniger in den radikalen Thesen Gustav Landauers, eher im sanften Anarchismus eines Kropotkin (...) verwischen sich die Grenzen zum bürgerlichen Humanismus, wie er von Frey in ziemlich typischer Weise gestaltet wird« (KHW, S. 290).

Die Begegnung mit Thomas Mann blieb für Frey nicht ohne Folgen. Man tauschte nach der »Solneman«-Lesung Höflichkeiten aus und lernte sich gegenseitig schätzen. Der berühmte Schriftsteller wurde für Alexander Moritz Frey schnell zu einem guten Freund, der ihn später auch in bitterster Not nicht im Stich lassen sollte. Mit dessen Bruder Heinrich Mann, den er erst nach dem 1. Weltkrieg kennenlernte, verband Frey eine ebenso enge Freundschaft. Als Autor war er diesem dabei bedeutend näher als dessen Bruder Thomas. Er verkehrte oft in Heinrich Manns Haus in Schwabing, wo man unter Schriftstellern die Fragen der Zeit diskutierte. Frey war aber auch im Hause Thomas Manns ein gern gesehener Gast und fühlte sich der ganzen Familie bis zu seinem Tode eng verbunden. Bei aller Bescheidenheit war Frey stolz auf seine Freundschaft zu Thomas Mann, vor dessen Schaffen er gewaltigen Respekt hatte. Thomas Mann schrieb später über Freys Werk, es »sei eine ›alte Zuneigung‹ im Spiel und charakterisierte seinen Kollegen als »Mann von hintergründiger Gesetzheit, Verständigkeit, Ruhe und Güte, mit dem ich seit Jahrzehnten auf gutem Fuße stehe.« Es handele sich »um gute Dinge von gehaltener Schmerzlichkeit und Komik. Einer gewissen grotesken Überwirklichkeit, ja milden Absurdität entbehrt nichts davon, ist aber alles mit literarischer Höflichkeit und still parodistischer Hergebrachtheit vorgetragen, eine Haltung, die ich schätze. (...) Ich habe das alles sehr gern.« (Mann, Werke, S. 827)

Neben Thomas und Heinrich Mann zählten auch die phantastischen Schriftsteller Willy Seidel (1887-1934) und Rudolf Schneider-Schelde (1890-1956) zu Freys Freundeskreis. Schneider-Schelde (»Der Frauenzüchter, 1928) wurde am 31. Mai 1946 zum Ersten Präsidenten des »Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller« der Nachkriegszeit gewählt und engagierte sich auch aktiv im PEN-Club. Er verfasste mit »Abend« (1920) und »Schatten« (1923) zwei Drehbücher, die von Frey stark beeinflusst waren. Willy Seidel war dagegen einer jener Autoren, die später von der phantastischen Literatur zu den phantastischen, völkischen Mythen der Nazis wechselten. Er verfasste eine Reihe von Erzählungen sowie humoristische Grotesken und Satiren, widmete sich in den Zwanzigerjahren aber fast ausschließlich dem Studium okkulter Schriften. Seidel wandte sich schon früh den Nazis zu und hatte deswegen einen Streit mit Frey, den er in einer Rezension als »Zauberer« bezeichnet hatte. Frey war schwer enttäuscht von Seidels Rechtsruck und brach irgendwann mit ihm.

»Im Dritten Reich sollte das realisiert werden, woraus die Science Fiction noch immer ihr Kapital schlägt.« (Nagl, S. 164)

Phantastische Ideen dienten in Deutschland nicht nur der Literatur als Vorlage. Anfang des 20. Jahrhunderts erschien eine Flut von Büchern, die als eine Mischung aus esoterischer »Geheimwissenschaft« und Science Fiction im pseudowissenschaftlichen Gewand daher kamen. Spekulative Wissenschaft hatte die profane Quacksalberei von kleinen Betrügern abgelöst, die auf Jahrmärkten Schlangengift als Medizin verkauften. Heilsbringer aus aller Welt verkündeten allerorts obskure Geheimlehren oder warfen mit Runensteinen um sich. Eine ganze Reihe von Autoren geriet in das esoterische Fahrwasser von Theosophen, Ariosophen und anderen Mystikern, die mit allerlei Hirngespinsten auf sich aufmerksam machten. Mit absurden Theorien wie Hanns Hörbigers »Welteislehre« und dessen Buch mit dem Titel »Glazial-Kosmogenie. Eine neue Entwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnensystems aufgrund der Erkenntnis eines kosmischen Neptunismus und eines ebenso universellen Plutonismus« (1913) konnte die phantastische Literatur nicht mehr mithalten. Laut Hanns Hörbiger, Vater des Schauspieler Paul Hörbiger, bestand das Universum aus Eis. Aus dieser simplen Idee für einen phantastischen Roman entwickelte er eine ominöse Pseudowissenschaft, die sämtliche astronomischen Erscheinungen neu erklären sollte. Hörbiger hatte sich dabei eigentlich nur frech bei einem utopischen Roman mit dem Titel »Planetenfeuer«(1899) von Max Haushofer (1840-1907) bedient. Max Haushofer war wiederum der Vater des Geopolitikers Karl Haushofer (1869-1946), einem guten Freund von Rudolf Heß, dem ab 1939 von der ausländischen Presse eine Rolle als Chefdenker der Nazis zugesprochen wurde, die er nie gehabt hat. Zu den Ideen aus Max Haushofers Roman kam für die »Welteislehre« noch allerlei mystischer Unsinn vom ewigen Krieg zwischen Feuer und Eis dazu, der u. a. die Sintflut und den Untergang von Atlantis ausgelöst haben soll. Sowohl Adolf Hitler als auch Heinrich Himmler und der Raketenpionier Max Valier waren von den wirren Spinnereien Hörbigers restlos überzeugt. Vor allem Himmler versuchte mit seiner SS-Forschungsabteilung »Ahnenerbe« später einen Beweis für die Welteislehre zu erbringen.

Читать дальше