Rein A. Zondergeld nannte Frey einen »der wichtigsten, heute aber weitestgehend vergessenen Vertreter der großen Blüteperiode der deutschen Phantastik zwischen 1900 und 1930. (...) Sprachlich hebt sein Werk, daß manchmal expressionistische Anklänge erkennen lässt, sich in ihrer eleganten Präzision wohltuend von den häufig schwülstig und klischeegesättigten Arbeiten anderer deutschen Phantasten dieser Zeit, wie Strobl oder Gabelentz ab, während auch seine ideologisch fortschrittliche Handlung, die sich in einer bissigen Kritik am Bürgertum zeigt, ihn zu einer positiven Ausnahme inmitten seiner der Mehrheit nach reaktionären Kollegen macht.« (Zondergeld, Lexikon, S. 97)

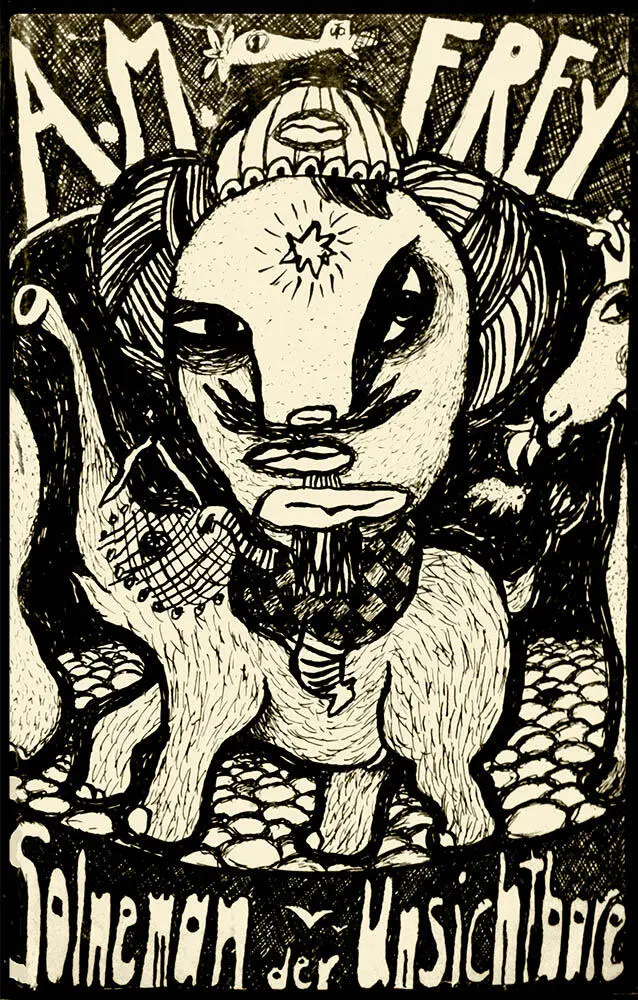

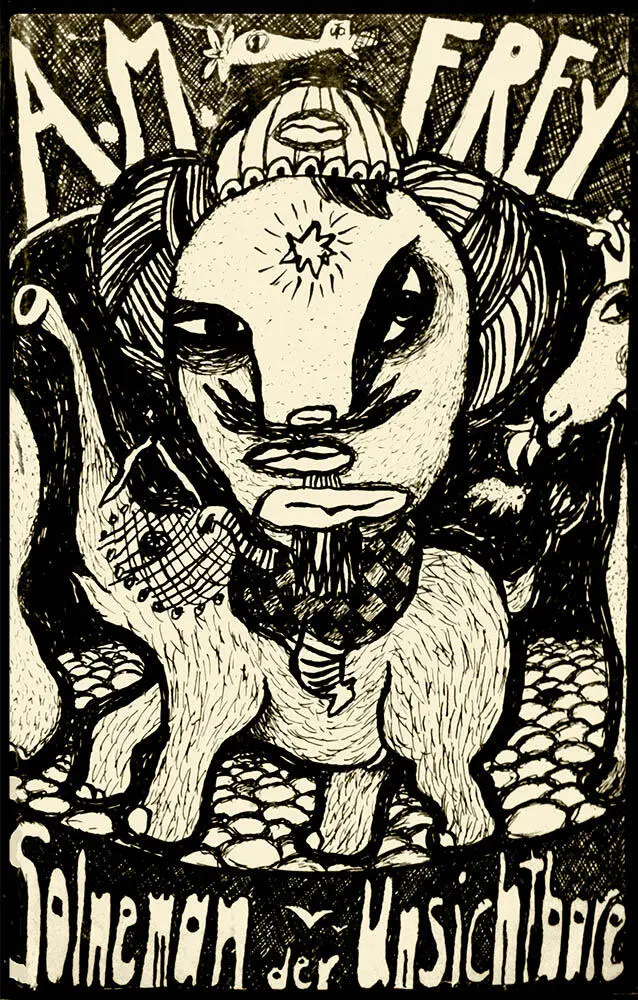

Solneman der Unsichtbare - Cover von Ulrich Tarlatt, Gustav Kiepenheuer Verlag (Leipzig und Weimar, 1987)

Es wird oft übersehen, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts eine enge Verbindung zwischen Phantastik und Expressionismus gab. Der »Aufbruch ins Unbegrenzte« (Berger, in: SDU2, S. 284) wurde von Malern und Schriftstellern angeführt, die mit phantastischen Elementen hantierten, um die Unterwelten der menschlichen Psyche zu ergründen. Frey gehörte mit seinen Veröffentlichungen in der »Licht & Schatten« schon früh zu dieser Clique von jungen Künstlern und Autoren, aber er suchte eher selten ihre Gesellschaft. Das Auftreten der bürgerlichen Bohème Münchens blieb ihm weiter fremd und auch an den Saufgelagen seiner Kollegen mochte er sich nicht beteiligen. Frey galt als freundlicher Eigenbrötler und trieb sich nur in den literarischen Salons Münchens herum, um Stoff für seine Satiren zu bekommen oder auf Einladung aus eigenen Geschichten zu lesen.

Seit 1908 arbeitete er an seinem Roman »Solneman der Unsichtbare«, der ihn auf einen Schlag einem größeren Publikum bekannt machen sollte. Frey hatte seinen Freund Otto Nückel schon früh nach Illustrationen für das Buch gefragt und dieser pries das Buch an seinem Künstler-Stammtisch so lange bis die Münchener Bohème vor Neugierde zu platzen schien. 1909 lud man den Autoren deshalb zu einer privaten Lesung für fünfzig Interessierte in die Wohnung von Arthur Kutscher (1878-1960) ein. Kutscher, der zu den Begründern der Theaterwissenschaft zählte und u. a. einen großen Einfluss auf Bertolt Brecht ausübte, veranstaltete regelmäßig Lesungen bei sich zu Hause. Frey fühlte sich geschmeichelt und sagte zu. Er kannte Kutscher seit März 1907 und hatte in dessen Wohnung bereits ein paar Gedichte vorgetragen. Auch nach dem Krieg las er öfters im »Kutscher-Kreis«, aber vor allem seine erste Prosa-Lesung blieb Frey im Gedächtnis weil er eine neue Bekanntschaft machen sollte, die für den Rest seines Lebens sehr wichtig sein würde. Unter den Gästen befand sich Thomas Mann, der seit Erscheinen der »Buddenbrooks« (1901) gewissermaßen der größte Superstar war, den die deutsche Literatur zu bieten hatte. Frey ließ sich von seinem prominenten Zuhörer nicht beirren und trug die ersten Kapitel aus »Solneman der Unsichtbare« vor. »Ich hatte, unerfahrener Anfänger, in privatem Zirkel vor fünfzig Leuten die Ehre vorzulesen. Ich machte es kurz«, erinnerte sich der Autor später mit der ihm eigenen Mischung aus Ironie und Bescheidenheit, »weil ich befürchtete: die langweilen sich ja doch nur. Als ich bekannte, aufhören zu wollen, erhob sich Thomas Mann und meinte, er spreche im Namen aller, wenn er mich bitte, fortzufahren. Ich entsinne mich gerade dieses Wortes. Fortfahren - argwöhnte ich - das konnte auch bedeuten: sich aus dem Staube machen. Aber ich blieb und las.« (SDU3, S. 224)

Er war ein Spaßvogel, der Herr Frey und »Solneman« ist ein Buch, was man »an einem stillen Sonntagnachmittag ganz allein auf dem Sofa durchlesen und durchlachen kann«, wie es Kurt Tucholsky 1919 in der »Weltbühne« formulierte: »Es geht alle an, die Spaß an barockem Humor haben. Ich sage absichtlich nicht: grotesk – das ist dieser Humor nicht. (...) Kaum eine Länge ist drin, kaum einmal schöpft man Atem und meint, nun sei es aber genug – Frey erfindet immer noch spaßigere Kapriolen, schlägt noch einen Kobolz und noch einen (...) – dass man aus dem Lachen nicht herauskommt. Ganz reizend ist der zu Unzeiten adhibierte Protokollstil – der Einfluss der Brüder Mann ist angenehm erkennbar: in der satanischen Freude, den Spießer zu verhohnepipeln und in der maßvollen, fast abstrakten Komik der Schilderung.« (Tucholsky, Gesammelte Werke, S. 461) Tucholsky spricht weiter von einem »Ton der aufhorchen macht, und der nicht auf der Mohnwiese E. A. Poes gewachsen ist: ein schneidender, eiskalter Ton.« Mehr Lob konnte Alexander Moritz Frey kaum erwarten.

»Solneman der Unsichtbare« ist ein zeitlos komisches Buch. Ein sonderbarer Mann, von Kopf bis Fuß maskiert, sucht den Bürgermeister einer namenlosen Stadt in Deutschland auf. Solneman sei der Name, lässt der Fremde kurz wissen und unterbreitet das Angebot, für 73 Millionen Mark den örtlichen Park kaufen zu wollen. Geld hat der Fremde in Hülle und Fülle. Die Stadt geht auf den Deal ein und verkauft seine Grünanlagen. Solneman baut eine riesige Mauer um den Stadtpark, die ihn vor neugierigen Blicken schützen soll. Das Rätselraten beginnt. Wer ist der sonderbare Bursche mit der Maske, der sich dort fernab der Welt mit seinem Reichtum niedergelassen hat? Die Stadtbewohner versuchen mit aberwitzigen Methoden, die Mauer zu überwinden, aber stets scheitern sie an Solneman, der auf alles vorbereitet zu sein scheint. Niemand, nicht einmal dem schneidigen Leutnant Eckern-Beckenbruch, gelingt es, auch nur einen Blick in den Park zu erhaschen. Die Bürger der Stadt rätseln in den Wirtshäusern, was sich hinter der Mauer abspielt. Es ist die Rede von genetischen Tierversuchen und Menschenopfern bei Mondschein. Längst ist Solneman der Sündenbock für alles Schlechte. Was auch immer passiert, es hat nur mit dem Kerl hinter seiner Mauer zu tun. Gerüchte kursieren im ganzen Land, und so kommt auch der Kaiser eines Tages vorbei, um dem komischen Fremden vorgestellt zu werden. Aber Solneman hat es nicht nötig, mit dem Kaiser Kaffee zu trinken. Er will nur seine Ruhe. »Um diese Zeit war es, daß die Neugier der Städter, ihre krankhafte Sehnsucht, Solneman, den Belächelten, Bestaunten, Mißachteten, Gefürchteten, von Angesicht zu Angesicht zu sehen, erschreckend wuchs und die Form einer Seuche annahm. Man wollte und wollte den Rätselhaften enträtseln. Ein Gesicht sagt viel, ein Gesicht sagt alles. Die Seele steht darin. Wo ist sein Gesicht? Unerträglich, es nicht zu kennen. Haufen umlagerten die Mauer, nicht nur tagsüber, auch des Nachts. Die Polizei war machtlos.« (SDU2, S. 55) Eines Tages gelingt es aber einem Stoßtrupp von Bürgern tatsächlich, das Paradies hinter der Mauer zu erobern. Der Park scheint unverändert und der große Unbekannte, dessen Namen man auch rückwärts lesen kann, ist verschwunden. Nur seine Maske und ein Brief bleiben zurück. Die Bürger finden dafür aber Leutnant Eckern-Beckenbruch, der nach einem waghalsigen Versuch, die Mauer zu überwinden, verschollen war, nackt in einem Affenkäfig sitzen. Der Bürgermeister verliest den Brief von Solneman, dem man auf Grund von Vorurteilen kurz zuvor noch unentwegt Strafzettel geschickt hatte. Alle machen betretene Gesichter, aber die letzten Sätze des Romans deuten an, dass die Bürger ihre Lektion nicht gelernt haben. »Alle standen verstummt, wussten nicht, ob sie gehen – wohin sie denn gehen sollten. Da fand der Polizeipräsident ein befreiendes Wort, - und während er sprach, setzte man sich mit erlösten Mienen, froh des wichtigen Geschäftes, in Bewegung. Er entschied: ›Augenblicklich ist wohl die Hauptsache, daß Leutnant von Eckern-Beckenbruch seine Uniform wieder bekommt. Besorgen wir das doch gleich und schleunigst, meine Herren!« (SDU, S. 276)

Читать дальше