Die Schule war schlimm – wie sie eben schlimm war in jenen Jahren in Deutschland. Mit Lernkram überbürdet, waren wir Gymnasiasten die reinsten Packesel, angetrieben von den Stockschlägen der Lehrer, die darauf sahen, dass das ›Klassenziel‹ und schließlich das Endziel, die Matura, erreicht wurde, koste es, was es wolle. Mancher blieb am Wege – Wedekind hat es geschildert -, und die durch das Tor der Freiheit kamen, was taten sie? Sie warfen vor allem mal den Kram ab, der sie neun Jahre hindurch gedrückt hatte, er war zum kleinsten Teil inneres Gut, warfen ihn ab, und so war eigentlich die ganze Not umsonst gewesen.

Bei mir ging der Druck weiter; unter dem Druck der Familie, besonders unter dem Einfluß eines juristisch hoch geklommenen Onkels, begann ich Jura zu studieren, obgleich mich die Sache ankotzte vom ersten Tag an. Ich wäre gern Mediziner geworden, man ließ mich nicht: das Studium sei überfüllt. So half ich denn die juristischen Hörsäle der Universitäten Heidelberg und Freiburg zu füllen, die nicht weniger überfüllt waren als die medizinischen Lehrräume, und beschäftigte mich, auf die Bänke gebeugt, damit, knappe lyrische Gedichte, mithilfe eines kleinen, gut schneidenden Taschenmessers, in Holz zu verewigen. Nach dreieinhalb Jahren fiel ich durchs Staatsexamen, ich war mit dem Entschluß hineingegangen, durchzufallen, der Entschluß fiel mir nicht schwer, ich konnte so gut wie nichts, ich gab mit großem Genuß weiße Blätter ab.

Nachdem ich so meiner Familie die von ihr herausgeforderte Antwort erteilt hatte, ging ich ›heim‹ nach München. Man wollte mich noch zur Ablegung irgend eines Doktorexamens bewegen, aber ich widerstand. Ich begann inbrünstiger zu schreiben – zaghaft hatte ich es schon als Primaner getan – und veröffentlichte meine ersten Arbeiten in deutschen Zeitungen und Zeitschriften.« (CV, S. 14-16)

Alexander Moritz Frey in jungen Jahren

Alexander Moritz Frey verweigerte eine bürgerliche Karriere. Er hatte längst beschlossen, Schriftsteller zu werden. Der musisch orientierte Vater schien allerdings kein Verständnis für den Berufswunsch seines Sohnes zu haben. Immer wieder geriet er mit seinem Vater aneinander, der nach dem vermasselten Staatsexamen endgültig mit ihm brach. »Störungen seines geistig-seelischen Gleichgewichts konnte er rücksichtslos abstellen«, schrieb Alexander Moritz Frey später in sein Notizbuch (KHW, S. 101). Er bereiste für einige Wochen Italien und Österreich bevor er nach München zurückkehrte um Schriftsteller zu werden. Zuletzt hatte er sich im Mai 1904 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg eingeschrieben, wo er am 15. Februar 1905 exmatrikuliert wurde. Bis 1908 bewohnte er, meist als Untermieter, sieben verschiedene Zimmer in München bis er eine Wohnung in der Maximilianstraße 15 gegenüber den Kammerspielen bezog, die er bis 1933 bewohnte.

Frey konzentrierte sich fortan voll und ganz aufs Schreiben. Seinen Arbeitstag begann er in der Dämmerung der frühesten Frühe und Unterbrechungen waren ihm ebenso verhasst wie Straßenlärm und »ewig schnüffelnde« Hunde. Er nahm seine Arbeit sehr ernst und unterbrach sie nur für einen täglichen Spaziergang um seine Gedanken zu sammeln. Frey trug Maßanzüge und ließ sich jedes Jahr neue Visitenkarten und Briefpapier mit selbst entworfenem Namenszug drucken, lebte aber ansonsten ausgesprochen bescheiden und ohne nennenswerte Laster. Er rauchte nicht, trank kaum Kaffee oder Alkohol und machte sich nicht viel aus Fleisch.

Als Alexander Moritz Frey zaghaft seinen Platz in der Moderne suchte, war die Kunstwelt mitten im Umbruch und München spielte dabei eine wichtige Rolle. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Alfred Kubin, Michael Georg Conrad oder Franz Marc wohnten an der Isar. Karl Valentin, Hugo Ball und der dichtende Freiheitskämpfer Oskar Panizza trieben ihr munteres Unwesen. Frey fühlte sich in den literarischen Zirkeln von München nicht unbedingt heimisch und nahm auch keinen großen Anteil am Treiben der »Bürgerbohème« (Kurt Tucholsky), die sich in Schwabinger Wirtshäusern die Köpfe heiß redete. Schon früh fand er trotzdem seinen Platz im Kreise der Künstler und Schriftsteller, die in München von sich reden machten.

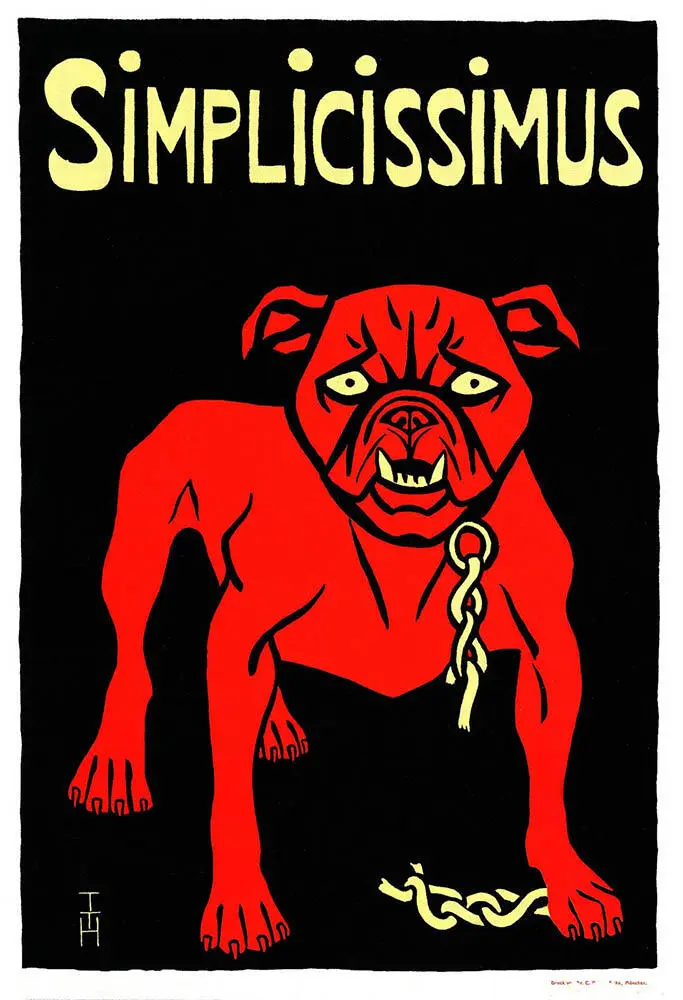

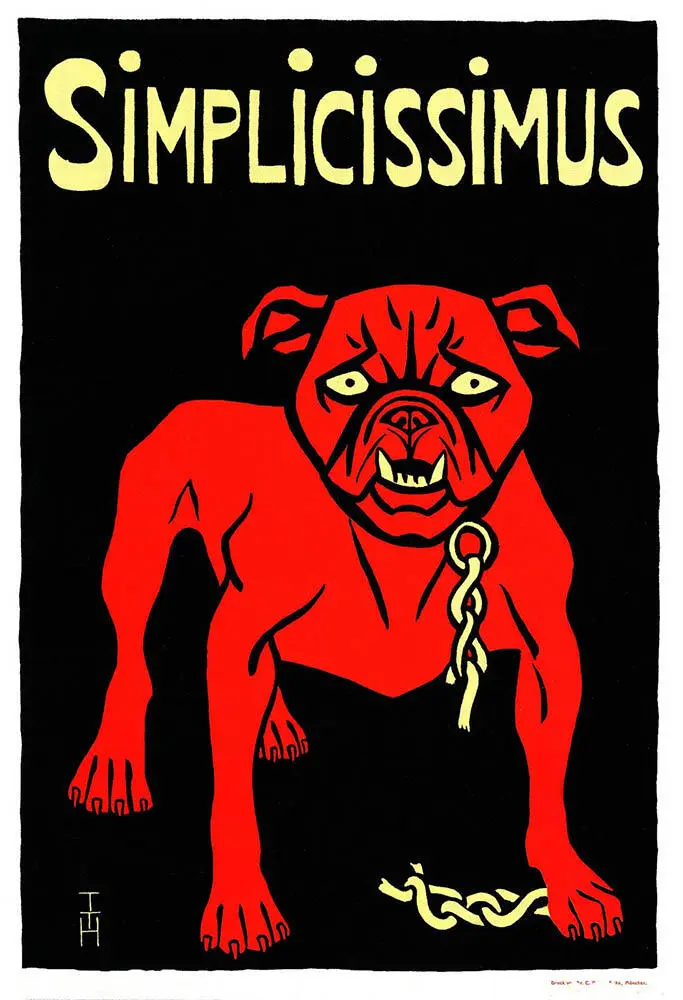

Frey war eng mit dem Maler und Karikaturisten Otto Nückel befreundet, der seinen Sarkasmus teilte. Nückel, ein Pionier des Bleischnitts, war ebenfalls Studienabbrecher und ein Anhänger des Skurrilen. Er bestärkte Frey in dessen Arbeit und illustrierte später zwei seiner Bücher. Nückel vermittelte seinem Freund auch den Kontakt zur berühmten Satire-Zeitschrift »Simplicissimus«, für die er als Illustrator und Karikaturist arbeitete. Er schleppte Frey gelegentlich mit in die zugehörige »Künstlerkneipe Simplicissimus« in der Türkenstraße 57, wo sich alles betrank, was in München Rang und Namen hatte. Ursprünglich sollte die Kneipe »Kleine Dichtelei« heißen, aber Rudolf Wilke, der Verleger des berühmten Satireblattes, hatte der Wirtin Kathi Kobus zu fortgeschrittener Stunde nach der Eröffnung gestattet, den Namen im Tausch gegen ein paar Runden Sekt zu verwenden. Thomas Heine, Schöpfer der berühmten Simplicissimus-Bulldogge, malte der Wirtin noch zusätzlich ein eigenes Wappen - eine Bulldogge, die sich bemüht, eine Sektflasche zu öffnen. Thomas Mann, Ludwig Thoma oder Erich Mühsam tranken hier ebenso ihr Bier wie Politiker, Diplomaten oder internationale Stars wie Isadora Duncan. Auf der kleinen Bühne wurden regelmäßig Lieder und Gedichte vorgetragen. Im »Alten Simpl«, wie man in Künstlerkreisen sagte, verwandelte sich Hans Bötticher in Joachim Ringelnatz und selbst der große Caruso ließ es sich nicht nehmen, den Stammgästen vor Ort eine kleine Kostprobe seines Könnens zu geben. Otto Nückel hatte im »Alten Simpl« einen Stammtisch, dem u. a. auch der Maler Franz Marc angehörte. Franz Marc (1880-1916), Expressionist und einer der Mitbegründer des »Blauen Reiters«, wurde zu einem weiteren guten Freund für Frey. Wenn ihm die Wirtshausatmosphäre im »Simplicissimus« auch nicht wirklich behagte, ließ sich Frey trotzdem immer wieder von seinen Freunden überreden, das Arbeitszimmer zu verlassen und sie zu ihrem Stammtisch zu begleiten. Im »Alten Simpl« lernte Frey auch seinen langjährigen Freund Max Kolmsperger kennen, der später Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbandes werden sollte. Alexander Moritz Frey war ein stiller Gast im »Alten Simpl«, der nicht weiter auffiel. Ohne selbst einen großen Namen zu haben, verkehrte er dank Nückel trotzdem mit den großen Namen aus Kunst und Literatur. Der direkte Draht zum literarischen München war hergestellt und die neuen Kontakte wollten genutzt werden. Für einen einsamen jungen Mann, der sein Leben lang Schriftsteller werden wollte, konnte es zunächst nicht besser laufen.

Poster der Simplicissimus-Bulldogge von Thomas Theodor Heine, eines der ersten modernen Plakate Deutschlands. Original von 1897

Alexander Moritz Frey veröffentlichte sein erstes Gedicht »Musik« im Januar 1907 in »Westermanns Monats-Heften«. Weitere Gedichte erschienen in Anthologien wie »Neue deutsche Gedichte« (Leipzig, 1908) und »Stimmungen« (Dresden, 1909), die von Hermann Beuttenmüller herausgegeben wurden. Frey hatte Beuttenmüller, der hauptberuflich Jurist war und nebenbei Gedichte schrieb, beim Studium in Freiburg kennengelernt. »In der Korrespondenz zwischen Frey und Beuttenmüller spiegeln sich die Probleme und Widerstände wieder, denen literarische Anfänger zu allen Zeiten ausgesetzt sind: Bezahlung und Belegexemplare bleiben aus, Manuskripte werden verschlampt, Termine nicht eingehalten etc.« (KHW, S. 80) Frey erhielt für seine ersten Veröffentlichungen überhaupt kein Geld von Beuttenmüller, der seine Autoren zudem nötigte, einen Teil der Auflage selbst abzunehmen.

Читать дальше