1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Gegenüber September war ein dramatischer Stimmungsumschwung eingetreten. Die Forderung Wir bleiben hier! , aus der Konfrontation mit Ausreisewilligen entstanden, rückte ins Zentrum des Montagsgebets. 116Sie wurde zum Willensfundament des Leipziger Oktobergeschehens, auch für schon Gehende, die dann, als sie zu Dableibenden geworden waren, für Vereinigung votierten. Der Journalistin Petra Bornhöft fiel am 2. Oktober auf, daß draußen, außerhalb der Kirche, nur wenige die übliche Ausreise-Kluft trugen, ›Schnee-Jeans‹, schwarz-rot-goldene Aufnäher, Gorbatschow-Sticker an der Brust. Die Zusammensetzung der Wartenden hatte sich verändert. Petra Bornhöft sah Schüler, Schülerinnen, »einige wenige Punks; ansonsten dominiert die Gruppe der Zwanzig- bis Vierzigjährigen«. Jemand sagte: »Wenigstens lassen sie uns mit dem Jubiläums-Zeug in Ruhe«. Der Journalistin von außerhalb war nicht entgangen, und den LeipzigerInnen natürlich auch nicht, daß außer den Fahnen an den Ausfallstraßen kaum etwas auf die Jubelwoche zum Vierzigsten der DDR hinwies, 117die in Berlin am Vormittag mit einem Auszeichnungsakt begonnen hatte. Sie sollte nicht nur für viele Berliner zu einer Karwoche, einer Schmerzenswoche werden.

Wer an diesem Oktobermontag in St. Nikolai keinen Einlaß fand, wurde durch Aushang und dann durch den Kirchensprecher zur Reformierten Kirche am Tröndlinring weitergewiesen. »Wegen Überfüllung geschlossen. Bitte haben Sie Verständnis. Um 17.15 findet in der Kirche der Reformierten Gemeinde eine weitere Andacht statt.« 118Dort waren schließlich etwa 1.500 Menschen versammelt; die »Organe« freilich zählten angeblich nur dreihundert bis vierhundert. 119Die Predigt hielt Dominikanerpater B. Venzke. Die Entscheidung, auf Bitte von Superintendent Magirius auch in der Reformierten Kirche am Ring ein Friedensgebet abzuhalten, entsprach dem Bedürfnis nach Solidarisierung; sie konzentrierte nun Aktion und Aktionserwartung auf zwei Punkte in der Stadt, zu denen und von denen sich Menschen in Bewegung setzten. Der Zuzug in die innere Stadt verstärkte sich aus der Richtung Tröndlinring.

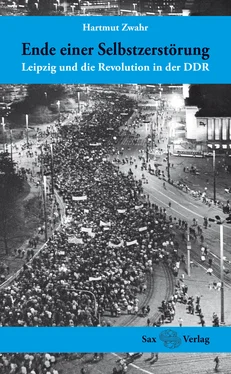

Die Menschenmenge, welche die Nikolaikirche umgab, begann sich bald ins Schumachergäßchen, in die Nikolai- und die Ritterstraße hinein zu stauen. Sie war von etwa drei- bis sechstausend Menschen (dem Minister für Staatssicherheit wurden nur elf- bis fünfzehnhundert gemeldet) auf dreizehn- bis achtzehntausend angewachsen (Meldung an die Zentrale der Staatssicherheit in Berlin: Eine »Personenkonzentration« von 3.500 Menschen 120). Die Überwacher hielten »eine beträchtliche Anzahl« für »Neugierige«, 121was sicherlich zutraf. Aber aus Neugierigen wurden Teilnehmende. Nachdem der Anfang gemacht war, zündete die Massenerkenntnis des Augenblicks: Jetzt oder nie (Demokratie) jetzt oder nie! Das war ein Massenappell neuer Art, ein Ruf zur Selbstermutigung, den Tabubruch zu wagen. Die Masse richtete ihn an sich selbst. Bisher waren die Appelle von den Tribünen gekommen, von den Präsidien, von jemandem, der andere anleitete, und die Leute hatten sich abgeduckt oder einfach nicht zugehört. Jetzt brach ihr Interesse durch: Es muß sich etwas ändern. Jetzt oder nie, Demokratie! – hineingerufen in die Helligkeit des anbrechenden Oktoberabends, noch hell genug, erkannt zu werden, einander aus der Nahdistanz voll ins Gesicht zu sehen, dem »Grünen« im Gesicht zu lesen, ob Zweifel darin waren, den Diensthundeführer mit Diensthund (mit Korb) anzustarren, den vermuteten IM (Inoffiziellen Mitarbeiter), den möglichen GMS (Geheimen Mitarbeiter Sicherheit), alle diese Leute, die irgendwie falsch herumstanden mit leeren, verlorenen Gesichtern.

An diesem 2. Oktober war der Massenruf die Hauptform der Artikulation von Zielen und Absichten. Im Gerufenen brach das Grundinteresse spontan durch, während sich in den zu Hause vorbereiteten Spruchbändern der kommenden Montagsdemonstrationen ein anderes Phänomen vorbereitete: die Massenhegemonie. Das in einzelnen Köpfen Gedachte, das im kleinen Kreis, etwa der Familie, mit Vorsatz Geschriebene verdichtete sich zur Programmatik der Revolution und des Massenwillens. Der 2. Oktober verdeutlichte vor allem den Beteiligten, aber auch den »Organen« den im gegebenen Augenblick erzielten Zugewinn an Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit. Plötzlich war das Land nicht mehr so, wie es gewesen war.

Unter dem Geläut der Glocken öffneten sich die Kirchentüren. Die gebetsverbrüderte und -verschwesterte Gemeinde drängte hinaus auf den Vorplatz, den ein Bauzaun aus Weißblech, mehr als gesichtshoch, verkleinerte. Wartende hatten am Zaun gerüttelt, gerufen: »Schikane!«. Jetzt war das Warten vorbei. Die Menschen wollten loslaufen, losgehen. Losgehen! Losgehen! »Geballte Fäuste und Victory-Zeichen streckten sich der filmenden Staatsmacht entgegen.« Einer ruft: »Ihr habt verloren, könnt abdanken, jetzt sind wir dran.« Jubel. 122Am Schuh-Exquisit rufen sie Durchlassen! Durchlassen! , später an der Post, nachdem der Zug in langsame halbschrittartige drängelnde Bewegung kommt, Aus-stei-gen!, Aus-steigen! An-schlies-sen! , womit diejenigen herausgerufen werden sollten, die in den Straßenbahnen hinter der Scheibe saßen und auf die Weiterfahrt warteten. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Keine Gewalt! , riefen die Demonstranten und: Kein neues China! Andere riefen: Gorbi, Gorbi . Junge Leute setzten sich auf die Straße. 123Die Demonstranten skandierten den Ruf der beginnenden Wende. Hoch über ihnen die Kameras, das Auge der Staatsmacht. Selbstbestimmtes Handeln, das auf Veränderung aus eigener Kraft drängte, stand gegen den selbstbestimmten schweren Entschluß, alles aufzugeben und wegzugehen: Wir wollen raus! Wer um seine Ausreise kämpfte, hielt die Verhältnisse für unveränderbar. Gerade das aber waren sie nicht. Andererseits verstärkte jeder einzelne, der das Land verließ, den Veränderungsdruck.

Zweihundert Jahre, nachdem die Pariser die Bastille gestürmt hatten, erhoben die Leipziger die Forderung nach Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit . Wie viele Jahrestage hatten sie verdrossen und entnervt über sich ergehen lassen! In diesem Punkt aber, im Jahr des großen Revolutionsjubiläums, waren sie hellwach. Das läßt ein bestimmtes intellektuelles Umfeld dieses 2. Oktober erahnen. Bildende Künstler und Kunststudenten gehörten zu diesem Umfeld; in der Galerie auf der Burgstraße hatten sie im Juli gegen den Widerstand der »Apparate« eine Ausstellung mit eigenen Arbeiten zur Revolution in der aktuellen Perspektive der Erneuerung und des Protestes zustandegebracht. Sie forderten das parteiadministrative System heraus. Über einer Blutwanne erhob sich die Guillotine, die aus grauen Akten-Leitzordnern zusammengebaut war; Blutfarbe bedeckte Zeitungsausschnitte mit dem Bildnis Stalins; Glasnost-Berichte in kyrillischen Buchstaben enthüllten Scheußlichkeiten des Staatsterrors. 124Das war ein Bekenntnis zum »Enthüllungsjournalismus«, über den sich verunsicherte Genossen entrüsteten. Wer in die Galerie eintrat, konnte ein Trikolorefähnchen aus dem Karton nehmen, der herumgereicht wurde, und anstecken. Eine Kunsthistorikerin begrüßte alle und verlas anschließend mit erst stockender, dann fester werdender Stimme einen aufsässigen Text; das Revolutionsfähnchen hatte sie im blonden Haar stecken. Zum Massenruf konnte dieses Li-berté Ega-li-té Fra-terni-té als Frei-heit Gleich-heit Brü-der-lich-keit aber nicht werden; denn es ließ sich in dieser Dreiwortfolge, in der Brüderlichkeit aus der gleichmäßig gegliederten rhythmischen Bewegung ausbrach, nicht skandieren. Trotzdem, dieses Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! , es war an diesem 2. Oktober (und vermutlich schon am 25. September 125) zu hören. Es gehört unverlierbar zur Geschichte dieser demokratischen Revolution, die im Herzen von Leipzig begann.

Читать дальше