Einer der in der Kolonne marschierenden Soldaten bückt sich und scheint etwas vom ungeteerten Boden aufzuheben. Nein, jetzt fällt mir auf, dass seine Kameraden Essgeschirre in den Händen halten, ihm scheint das an einem Metallhenkel zu tragende Gefäß aus der Hand gerutscht zu sein, der Inhalt – war es eine Suppe oder einfach nur Wasser? – ergießt sich auf die Straße. Der Soldat versucht, dieses Malheur mit einer bückenden Bewegung noch verhindern zu wollen. Einige seiner Kameraden haben ihre Blicke in seine Richtung gelenkt und beobachten schweigend das Schauspiel. Was mag dieses Missgeschick für den völlig ausgemergelten Soldaten bedeutet haben? Haben die Kameraden ihm später etwas von ihren Rationen abgegeben? Wohin ging diese Kolonne überhaupt? In die geordnete Kriegsgefangenschaft oder in den sicheren Tod? Die Berichte über die Behandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen durch deutsche Wehrmachts- und andere Naziverbände lassen nichts Gutes ahnen.

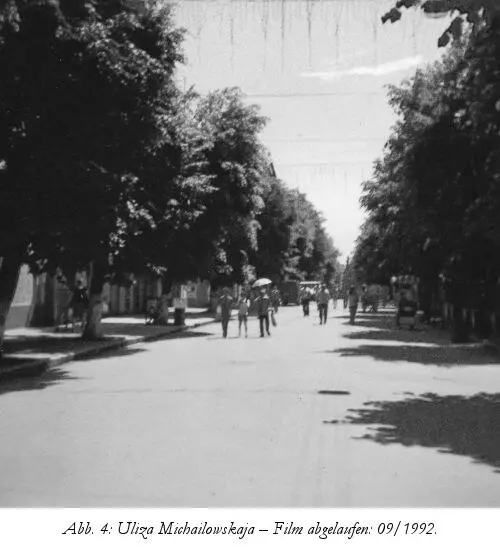

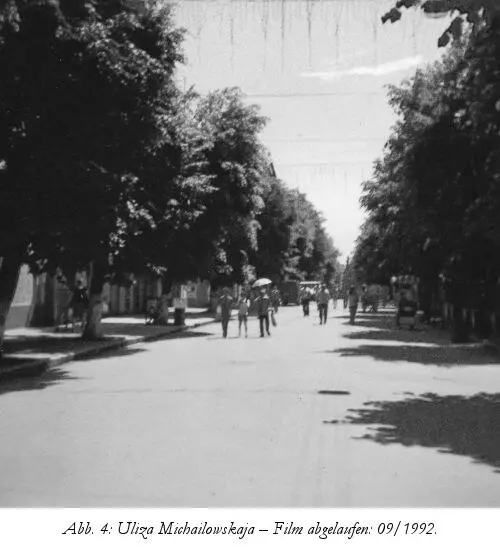

Mit Elena und Alexej gehe ich dieselbe Straße hinunter, auf der schon Karl damals gestanden und fotografiert hatte. Sie hat sich in all den Jahren, immerhin 73 an der Zahl, kaum verändert. Nur zwei Häuser mussten der sowjetischen Nachkriegsbauwut (oder den Bomben des Weltkrieges?) weichen. Die Bäume, den Blättern nach zu urteilen sind es Linden, überragen mittlerweile die Bürgerhäuser und spenden an heißen Tagen wie heute einen angenehmen Schatten, der zum Promenieren einlädt. Handyshops, Cafés, Restaurants, Papierwaren und andere typische Geschäfte unserer Gegenwart besiedeln die Erdgeschosse. Ein hübsch-hässlicher Platz mit rostiger Springbrunnenanlage und türkisdreckigem Becken ersetzt die fehlenden zwei Häuser und durchbricht den ansonsten fast museal anmutenden Gesamteindruck.

Alexejs Ehrgeiz zielt darauf ab, exakt die Stelle auszumachen, von der aus mein Großvater sein Foto von der Michailowskaja gemacht hat. Mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig, vielmehr möchte ich die Atmosphäre des Ortes mit so viel allgemeiner und persönlicher Geschichte in mich aufsaugen, herumschlendern und einfach nur ein paar Bilder vom heutigen Leben in Schytomyr machen. Egal, ich spiele mit und wir stehen über mein Tablet gebeugt, das einzige Foto von Karl analysierend am Straßenrand: Passanten halten inne, drehen sich zu uns um, tuscheln und gehen Einkaufstüten schleppend weiter. Die Mittagshitze brennt Ende Mai 2014 unerbittlich auf uns nieder.

„Etwas weiter hierüber. Nein, nein! Das kann nicht sein, die Fenster auf dem Bild haben Rundbögen und diese hier sind ganz gerade. Aber guck mal der Balkon da oben, hat der nicht exakt diese verschlungenen Geländerverzierungen? Ja, genau! Hier! Genau hier muss er gestanden haben!“

Jetzt ist auch Alexej – vor allem nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich den richtigen Ort ohne ihn nie gefunden hätte – total entspannt und glücklich. Wir gehen noch bis zum Ende der Michailowskaja und schlendern dann – Elena und ich mit einem Stakanshik -Vanilleeis – zurück zum Auto.

In mir tut sich eine seltsame Leere auf. Jetzt war ich also dort, wo mein Großvater vor 73 Jahren ein Foto von sowjetischen Kriegsgefangenen geschossen hatte. Ich stand (wahrscheinlich!) genau auf dem Flecken Erde, wo er damals gestanden hatte. Ich habe eigentlich bekommen, was ich wollte: Ich habe die abstrakte Wirklichkeit einer Fotografie, die ich in der Hinterlassenschaft meines Opas fand, mit der konkreten Gegenwart des abgebildeten Ortes in der Jetztzeit verbunden. Aber was soll das? Was bringt mir das?

Erneut habe ich große Zweifel am von mir verfolgten Ansatz: Habe ich nicht genug eigene Probleme? In meiner Zeit? In meinem Leben? Dass ich mich jetzt auch noch mit dem Leben meines Großvaters und seiner Generation beschäftige? Ich sitze schweigend und in mich gekehrt auf der Rücksitzbank von Alexejs Toyota, während wir den Straßenbahnschienen folgend unseren Weg aus Schytomyr heraus suchen. Wir sind schon fast hinter der Stadtgrenze, fahren durch datschenartig angelegte Vorstadtsiedlungen mit kleinen liebevoll gepflegten Obstgärten, als ich links von uns einen Davidstern und somit den Eingang zum jüdischen Friedhof von Schytomyr vorbeirauschen sehe. Muss ich nicht Alexej bitten anzuhalten? Sollte der Besuch des jüdischen Friedhofs hier in einer Stadt, wo die deutschen Invasoren fast alle Juden umgebracht haben, nicht Pflichtprogramm sein?! Ich fühle mich unwohl, in meinem Kopf führt das politisch korrekte Verantwortungsbewusstsein einen unerbittlichen Kampf gegen die nostalgisierende Trägheit eines heißen Tages im Mai. Denn kann ich auf der anderen Seite jetzt Alexej überhaupt bitten, noch einmal zu halten? Er hat ja schließlich auch Familie und will beizeiten daheim sein. Und muss ich Alexej und Elena jetzt eigentlich noch weiter mit unseren deutschen Traumata belästigen? Außerdem, vielleicht ist Alexej ja auch Antisemit, die soll es ja viel geben hier! Während ich mich quäle, verschwindet der Friedhof schon im Rückspiegel von Alexejs Wagen. Ich habe mich um den jüdischen Friedhof in Schytomyr herumgedrückt.

Die beiden weiteren Programmpunkte sind Alexejs Idee: Der Besuch von Himmlers Bunker und ein deutscher Soldatenfriedhof. Beide gehörten zu Hitlers Wolfschanzenanlage, der Bau begann im Herbst 1941, also nachdem Karl hier war. Wir verlassen Schytomyr in Richtung Winnyzja, das hinter Berditschew weiter südlich von Schytomyr liegt. Mehrmals müssen wir nachfragen, wo sich die Bunkeranlage des SS-Anführers und Holocaust-Verantwortlichen Himmler befindet, Hinweisschilder gibt es nicht. Wir biegen in einen Mischwald aus dunklen hohen Tannen und Birken ab, den sogenannten Hegewald, wie die deutschen Besatzer das Gebiet nannten. Man hat uns gerade in einer kleinen Siedlung auf dem Weg hierher erzählt, dass der Bunker auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz stehe: „Etwa hundert Meter hinter dem kleinen Birkenwäldchen müssen Sie rechts scharf auf einen unbefestigten Feldweg abbiegen, dann sehen Sie schon die Anlage“, sagt ein Halbstarker im schwarzen Unterhemd und mit Goldkettchen, der seinen aufgemotzten Lada Samara mit Heckspoiler wäscht.

Beim dritten Versuch scheinen wir richtig zu sein: Umgeben von dichtem Wald und selbstgezimmerten Holzbaracken steht auf einer Lichtung ein ehemals imposantes Verwaltungsgebäude (vielleicht aus Flugplatzzeiten oder doch ein Nazibau?). Es bildet den Mittelpunkt eines kleinen Platzes. Nur einen Bunker können wir nirgends ausmachen. Ein etwa fünfzig Jahre alter Mann mit Dreitagebart in weinrotem Trainingsanzug streicht die Metalltür einer Baracke mit roter Rostschutzfarbe. Immer wieder tunkt er den stark haarenden Pinsel in die abgeschnittene Plastikflasche, in der er die Farbe aufbewahrt. Ein Mann um die zwanzig, ich nehme an sein Sohn, steht neben ihm und will seine paar Brocken Englisch zur Anwendung bringen: „Hello! Where are you from?“ „I am from Germany!“ „Ah, Germany, interesting.“ Alexej fragt, ob das hier der richtige Ort sei, und wenn ja, wo denn nun der berühmte Bunker – er fragt nach dem ставка гиммлера, also dem Hauptquartier Himmlers – zu finden sei. Der Anstreicher hebt seinen Arm, dabei tropft die Farbe auf den staubigen Boden und seine Jacke, und zeigt zu einigen unscheinbaren Baracken hinüber. „Dort!“ Jetzt entdecken wir einen etwa 4 Meter hohen und vielleicht 5 Meter breiten moosüberwachsenen Betonquader, rundherum haben sich lokale Bauherren die stabile Außenwand zunutze gemacht und den Bunker in ihre Improvisationen aus Holz, Wellblech und Abbruchmaterialien eingebaut, sodass er fast komplett unsichtbar geworden ist. Eine sympathische Art, die ‚unkaputtbaren‘, angeblich meterdicken Betonmauern zu entmaterialisieren. Auf der hinteren Seite befindet sich eine ca. ein Meter über dem Boden gelegene türkisfarbene Luke mit Verschlussrad – ähnlich den Luken, wie ich sie aus U-Boot-Filmen kenne. Nun erfahren wir vom Mann im Trainingsanzug, dass auch das Verwaltungsgebäude in der Mitte der Lichtung Teil des deutschen Quartiers war. Als wir versuchen, das Gelände weiter zu erkunden – hinter dem Bunker steht noch ein großes Gebäude mit Spitzdach – werden wir von einer ganzen Horde halb wilder Hunde mit verfilztem Fell verjagt. „Sind die Hunde gefährlich?“, frage ich den Pinselnden. „Keine Ahnung“, tönt es lapidar von der anderen Seite des Platzes.

Читать дальше