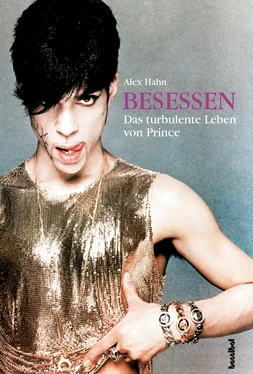

Zwar erlebte sie ihn dabei gelegentlich von seiner geselligen Seite, aber seine Workaholic-Tendenzen nahmen dann doch wieder überhand, als er im Frühjahr und im Sommer 1982 damit begann, den Nachfolger von Controversy aufzunehmen. Oft waren nur sie beide im Studio, und er stellte schon fast unmenschliche Anforderungen an McCreary. Gelegentlich zogen sich die Sessions über vierundzwanzig Stunden hin. Ganz normale menschliche Bedürfnisse empfand Prince als Ablenkung; wenn McCreary vorschlug, etwas zu essen zu holen, erwiderte Prince, dass essen ihn müde mache und er es daher vorzöge, hungrig zu bleiben.

McCreary fiel es nicht leicht, mit seiner Energie und seinem Tempo Schritt zu halten. Wenn er sie gähnen sah, bot er eine kleine Pause an und sagte, sie sollte kurz nach draußen gehen, während er eine Gesangsspur aufnahm. Aber er ließ sie nicht nachhause gehen; selbst nach den Sessions erwartete er, dass sie im Studio blieb und Rohmixe der eingespielten Songs anfertigte. „Er hatte überhaupt kein Verständnis für menschliche Schwächen“, erinnerte sie sich.

In seiner Terminplanung war Prince zudem sehr unberechenbar und wetterwendisch. Es kam nicht selten vor, dass McCreary spätabends oder frühmorgens vom Telefon geweckt wurde und Prince sie ins Studio beorderte. Bei anderen Gelegenheiten tauchte er zu vereinbarten Sessions nicht auf und ließ sie angespannt warten. Sie strickte Pullover, um sich die Zeit zu vertreiben, und erfuhr dann oft erst spät, dass Prince beispielsweise nach Minneapolis zurückgefahren war. Oder er tauchte mit einer Stretchlimousine vor dem Studio auf und bestand darauf, mit ihr ins nahe gelegene Santa Monica zu fahren, um sich einen obskuren Kunstfilm anzusehen.

Während der Marathonsessions im Sunset staunte McCreary immer wieder über seine Kreativität und Produktivität. Bei Controversy hatte sein Stilmix, der von Electronica bis Rockabilly alles Mögliche einschloss, noch gemischte Kritiken geerntet, aber inzwischen ging ihm der Umgang mit den verschiedensten Musikrichtungen äußerst locker von der Hand. Der Drum-Computer Linn LM-1, der auf Controversy nur bei „Private Joy“ verwendet worden war, wurde jetzt zum Ausgangspunkt vieler Kompositionen. Meist begann er einen Song mit dem Linn zu schreiben, und manchmal schickte er den Sound des Computers dann noch durch Effektgeräte, die man sonst normalerweise für Gitarren verwendete. „Er wollte die Leute immer im Ungewissen lassen“, meinte Don Batts, der nach wie vor sein Stammtoningenieur in Minneapolis war. „Er verfremdete Klanghölzer so, dass sie wie Blechdosen klangen.“

Auch beim Einsatz der Synthesizer machte Prince einen großen Schritt. Indem er dieselben Riffs mehrfach aufnahm, schuf er bei Songs wie „D.M.S.R.“, wo die Synthesizerfigur zum zentralen Punkt der Melodie wurde, eine enorme Sounddichte. Bei „Let’s Pretend We’re Married“, das ebenfalls eine Synthesizerkomposition war, schwebte die absteigende Melodie in Moll, die auch der Gesang aufgriff, über einem weiteren Keyboardriff, das wie eine schwere Lokomotive durch den Song stampfte.

In seinen Texten nahm Prince nach wie vor sexuelle Tabus aufs Korn. Gelegentlich sorgten jedoch nun Witz und Ironie für einen etwas lockereren Ton; in „Little Red Corvette“ zum Beispiel nutzte er Autos, Pferde und Jockeys als Lustmetaphern, und „Let’s Pretend We’re Married“ war eine augenzwinkernde Hymne auf anonymen Sex. Ansonsten beschäftigte er sich oft auch mit dunkleren Themen: Bei „Automatic“ und „Lady Cab Driver“ ging es beispielsweise um Dominanz und Unterwerfung.

Als Prince das fertige Album – ein Set aus zwei Langspielplatten mit ausufernden Songs – Bob Cavallo und Steve Fargnoli vorspielte, waren die beiden mit dem Material sehr zufrieden, zumal sich mit „Little Red Corvette“ eine potenzielle Hitsingle darunter befand. Als sie das Werk mit ein wenig Abstand noch einmal betrachteten, hatten seine Manager jedoch das Gefühl, dass noch etwas fehlte: ein übergreifender, thematischer Song im Stil von „Controversy“, der auf dem dazugehörigen Album eine konzeptuelle und musikalische Grundlage für die folgenden Titel gelegt hatte.

Prince hätte zwar eigentlich lieber gehört, dass er ein makelloses Meisterwerk vorgelegt hatte, aber er betrachtete ihren Kommentar als persönliche Herausforderung. „Er brüllte uns an, und dann verschwand er wieder nach Minneapolis und nahm weiter auf“, erinnerte sich Cavallo. Bei diesen zusätzlichen Sessions entstand „1999“, das zum Titeltrack des Albums wurde und sich zu einem der bekanntesten Songs seiner Karriere entwickelte. Nachdem er den Titel eingespielt hatte, traf er beim anschließenden Mix eine wichtige Entscheidung. Ursprünglich hatte er die Strophen mehrstimmig mit Dez Dickerson und Lisa Coleman eingesungen, aber beim Abmischen ließ er zwei der drei Stimmen in jeder Zeile wegfallen, sodass jeder Sänger abwechselnd allein zu hören war – Coleman bei der ersten Zeile, Dickerson bei der zweiten und er selbst bei der dritten. Das Resultat erinnerte an Klassiker von Sly & The Family Stone wie „Sing A Simple Song“ und „Hot Fun In The Summertime“ (bei denen die Sänger einander ebenfalls wie Stafettenläufer abgewechselt hatten), und es verlieh „1999“ eine Verspieltheit, die Prince bis dahin noch nie gezeigt hatte.

Damit war die Platte fertig. Warner Brothers zögerten zunächst, ein Doppelalbum zu veröffentlichen, weil sie der Ansicht waren, dass es sich nur schwer vermarkten ließe. Fargnoli gelang es aber erneut, dem Label die Argumente seines Klienten schlüssig darzulegen, und Mo Ostin warf seinen nicht unwesentlichen Einfluss für das Projekt in die Waagschale. 1999, das im Oktober 1982 erschien, wurde von den Musikkritikern begeistert aufgenommen, die der Ansicht waren, dass Prince die auf seinen vorigen beiden Alben angedeuteten Ideen hier nun tatsächlich umsetzte. Der Rolling Stone lobte Prince dafür, „den Energielevel der Songs stets aufrechtzuerhalten und zudem einfallsreiche Schockmomente und Überraschungen einzubauen.“ Der Los Angeles Herald-Examiner bewunderte seine chamäleonhafte Fähigkeit, „sich selbstbewusst und gelungen zwischen pulsierendem Funk und kunstvollem Pop hin- und herzubewegen“. In den Augen des Rockestablishments – der Kritiker, Plattenfirmenchefs und der wichtigen Musiker in diesem Geschäft – entwickelte er sich mit 1999 von einem Wunderkind in eine ernst zu nehmende kreative Kraft, eine rebellische Persönlichkeit, die in derselben Liga spielte wie The Clash oder Lou Reed, wenn nicht gar wie David Bowie oder John Lennon.

1999 war sicherlich sein bisher gelungenstes Album, und es zählt auch heute allgemein zu seinen drei besten, zusammen mit Purple Rain und Sign O’ The Times. 1999 ist schon deshalb eine interessante Platte, weil es einerseits ein Doppelalbum ist, andererseits wieder nicht: Zwar gab es vier Plattenseiten mit Musik, andererseits hatten normale Alben auch oft schon elf Songs zu bieten. Prince ließ den ausufernden Grooves freien Lauf, aber dennoch wurden nur wenige der Songs über Gebühr ausgewalzt oder nicht auf den Punkt gebracht. Vielmehr merkte man, wenn man Titel wie „1999“ in ihrer editierten Radioversion hörte, dass einem dabei viele unverhoffte Wendungen in dem Song entgingen, die ihn insgesamt zu einer wesentlich erfüllenderen Erfahrung machten.

Zwar gab es viele herausragende Tracks, aber dennoch war 1999 als Ganzes weitaus mehr als nur die Summe seiner Teile. Es dominierten üppige Synthesizer, die dem Album eine große Klangfülle gaben, aber dennoch herrschte eine große stilistische Vielfalt: „Little Red Corvette“ war eine fast perfekte Popballade, „Delirious“ war mit einem beträchtlichen Hauch Rockabilly umgesetzt, und „Automatic“ klang wie ein Aufeinandertreffen von Devo und Sly Stone.

Doch der beeindruckendste Track war zweifelsohne „1999“. Er beginnt mit einem Synthie-Riff, das (wie der Kritiker Davitt Sigerson als Erster bemerkte) derselben Melodie folgte wie die Backing-Vocals im Refrain von „Monday Monday“, einem Hit von The Mamas & The Papas aus dem Jahr 1966. Der Text, der sich mit der Angst vor atomarer Zerstörung auseinander setzt, schafft es, gleichzeitig unheimlich, fatalistisch und lustig zu wirken. Gegen Ende verwandelt sich der Song in eine hedonistische Hymne: „Party!“, skandieren die Backgroundsänger, während Prince knurrt und brüllt. Abrupt rumpelt sich eine Bassgitarre an die Oberfläche, und Synthesizerkaskaden machen die Fetenstimmung komplett.

Читать дальше