Um diese Drohkulisse zu legitimieren und den potenziellen Geldgeber (das bayerische Wissenschaftsministerium) zu motivieren, habe ich einerseits all das zusammengetragen, was sich in der wissenschaftlichen Literatur an Skepsis finden ließ: »Postdemokratie«, 3 »defekte Demokratie«, 4 Fassadendemokratie, 5 »simulative Demokratie«, 6 »democratic rollback«, 7 »Pathologie der Demokratie«. 8 Andererseits sollten diese Krisen-Szenarien nur ein Ausgangspunkt sein, um danach fragen zu dürfen, »wie Partizipations- und Entscheidungsverfahren sowie möglicherweise auch die Vorstellung von Demokratie an sich so modifiziert werden können, dass sie in der Lage sind, angemessen auf die Probleme des 21. Jahrhunderts zu reagieren«. 9

Heute weiß ich: Das war in jeder Hinsicht zu optimistisch gedacht. Auch und vielleicht sogar besonders in der Wissenschaft sind längst nicht alle darauf aus, ›die Vielen‹ da draußen tatsächlich mitreden und mitmachen zu lassen – auch dann nicht, wenn sie sich für einen Forschungsverbund bewerben, der ausdrücklich jede Verordnung »von oben« ablehnt und in der Ausschreibung betont, »dass die Bürgerinnen und Bürger an der ›Herstellung legitimer, gerechter, kreativer und dauerhafter Problemlösungen für ein nachhaltiges Leben‹ aktiv mitwirken müssen.« 10 Ein Gemeinschaftsprojekt zum ›Elend der Demokratie‹ war selbst in einer solchen Konstellation nicht möglich. Allein schon der Titel. Unmöglich. Als ob die Demokratie am Ende wäre. Dagegen kam auch der Hinweis auf das Vorbild nicht an. 11

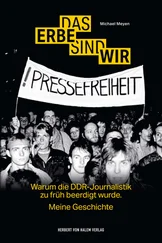

Natürlich: Beim Cover sind immer Kompromisse möglich. Wir hätten das Buch auch einfach ›Verstehen der Demokratie‹ nennen können, Wissenschaftstradition und intellektuelles Erbe hin oder her. Damit allein wäre es aber nicht getan gewesen. Alexis Mirbach und ich sind im Frühsommer 2020 wegen eines Blogbeitrags in die Schlagzeilen geraten, in dem Ken Jebsen und sein Portal KenFM neutral-positiv behandelt wurden. 12 Mir fällt kein besseres Adjektiv ein. Erwartet wurden offenbar Nicht-Beachtung oder Distanzierung. Dass das nicht geht, wenn man nach dem ›Elend der Medien‹ fragt und nach der Zukunft des Journalismus, wird hoffentlich in diesem Buch deutlich. Fortan hatten wir beide ein Kontaktschuld-Problem. 13 Einige wollten ihren Namen nicht neben uns auf einem Buchdeckel sehen, und andere fürchteten, dass wir nicht in der Lage sein würden, »bestimmte Linien zu ziehen« (Zitat aus einer entsprechenden Mail). Im Klartext: Wir könnten Menschen sprechen lassen, die – ja, was eigentlich?

Eine Angst geht um in der Wissenschaft, die sich schwer greifen lässt und einen eigenen Forschungsverbund verdienen würde oder wenigstens ein eigenes Buch. Diese Angst beschneidet eigentlich alles (das Themenspektrum, die Fragen, die Antworten) und greift schon nach der jüngsten Forschergeneration. Ich könnte von einer Bachelorstudentin erzählen, die zögerte, sich mit einem politisch ›heiklen‹ Thema zu beschäftigen, um ihre Karriere nicht zu gefährden, oder von einer Aktivistin, die darum gebeten hat, längst gedruckte Zitate aus der Google-Vorschau zu entfernen, weil sie sich jetzt um ein Stipendium bewerben wollte. Bei den fraglichen Stellen sah nicht etwa diese Frau schlecht aus, sondern der Staat (weil man sie grundlos ein halbes Jahr heimlich überwacht hatte), aber genau das war offenbar das Problem. Aus der »Angst des Forschers vor dem Feld« 14 (was passiert, wenn ich mich auf Menschen und ihre Wirklichkeit einlasse) ist eine Angst vor sozialer Ächtung geworden, die sehr viel mit dem ›Elend der Medien‹ zu tun hat. Deshalb bin ich Jörn Hurtienne genauso dankbar wie Herbert von Halem – dem einen für den Impuls, der zu diesem Buch geführt hat, und dem anderen für die Offenheit, diesen Titel trotz aller Bedenken, die jeder nach diesem Vorwort selbst ausformulieren kann, in sein Programm aufzunehmen. 40 Stimmen zum ›Elend der Medien‹ (genauso viele hat einst das Team um Bourdieu gesammelt) sind auch 40 Stimmen zum ›Elend der Demokratie‹.

1Pierre Bourdieu et al.: Das Elend der Welt . Studienausgabe. Konstanz: UVK 1997. – Vgl. hierzu auch die Einleitung von Alexis Mirbach in diesem Buch.

2Michael Meyen, Sabine Toussaint: ForDemo: Die Zukunft der Demokratie. Skizze für einen Bayerischen Forschungsverbund . München, 2. Januar 2017

3Vgl. Colin Crouch: Post-Democracy . Oxford: Polity 2004, Sheldon Wolin: Democracy Incorporated . Princeton: Princeton University Press 2008

4Vgl. Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Puhle; Aurel Croissant; Claudia Eicher; Peter Thiery: Defekte Demokratie. Band 1: Theorie . Opladen: Westdeutscher Verlag 2003

5Vgl. Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus . Frankfurt/M.: Suhrkamp 2013

6Vgl. Ingolfur Blühdorn: Simulative Demokratie . Berlin: Suhrkamp 2013

7Vgl. Larry Diamond: The Democratic Rollback. The Resurgence of the Predatory State. In: Foreign Affairs 2/2008, S. 36-48

8Martin Sebaldt: Pathologie der Demokratie . Wiesbaden: Springer VS 2015

9Meyen, Toussaint: ForDemo

10Ebd. – Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation . Berlin 2011, S. 55

11Vgl. zur Übersetzung von Bourdieus Titel die Einleitung von Alexis Mirbach in diesem Buch.

12Vgl. Michael Meyen: Kontroverse um »Medienrealität«. In: Medienrealität vom 2. Juni 2020

13Vgl. Michael Meyen: »Damit ist jedes Ihrer Argumente wertlos«. Interview zum Thema Kontaktschuld (Interviewer: Jakob Buhre). In: Planet Interview vom 14. Juli 2020

14Vgl. Rolf Lindner: Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozess. In: Zeitschrift für Volkskunde 77. Jg. (1981), S. 51-66

1.JENSEITS VON GUT UND BÖSE.

WARUM DAS ELEND DER MEDIEN VIELE GESICHTER HAT

Alexis Mirbach

Dieses Buch könnte auch ›Die Leiden der Medien‹ heißen – wenn der Leitbegriff unseres Referenzwerks La misère du monde anders übersetzt worden wäre. Als Unbehagen. Als Not. Als Misere. Oder eben als Leid. 1 La misère du monde ist ein soziologisch-literarischer Klassiker, der in Frankreich 1993 unter der Leitung von Pierre Bourdieu erschien und hierzulande 1997 als Das Elend der Welt . Deshalb der erste Teil unseres Buchtitels.

Ausgangspunkt für La misère du monde war die Anfrage eines Finanzinstituts an Bourdieu (damals Lehrstuhlinhaber am Collège de France und lange meistzitierter Sozialwissenschaftler der Welt), die »malaise social« zu erforschen. »Verbrechen« und »Krawalle« in den Pariser Vorstädten 2 sowie teils spektakuläre Streikbewegungen waren damals zentraler Topos der französischen Debatte und beliebtes Medienthema. 3 Bourdieu nahm die Aufgabe an, lehnte aber ab, die »soziale Malaise« mit konventionellen Fragebogentechniken anzugehen, und skizzierte stattdessen ein qualitatives Untersuchungsdesign, aus dem dann eine ebenso »einfühlsame« wie »skalpellscharfe« Sozioanalyse Frankreichs entstand – gestützt auf die Dokumentation von 40 Einzelschicksalen. 4

Das Werk traf den Nerv der Zeit: Die 1.000 Seiten von La misère du monde verkauften sich allein in Frankreich im ersten Jahr über 100.000 Mal und lösten auch international eine Forschungsbewegung aus, die von unten auf die Welt blickt. Das Elend der Welt diente sogar als Vorlage für Theaterinszenierungen und schwappte auch über die deutsch-französische Grenze. Günter Grass, Daniela Dahn und Johano Strasser veröffentlichten 2002 »Zeugnisse alltäglichen Leidens an der Gesellschaft« 5 , und der Bourdieu-Vertraute Franz Schultheis gab 2005 mit Kristina Schulz eine deutsche Variante des ›Elends‹ heraus. 6

Читать дальше