Stattdessen besuchen sie ein halbverfallenes Wirtshaus, das sogenannte Im ParadiesgärtleinParadiesgärtlein, in dem armes und fahrendes Volk auf seine eigene Art den Festtag verbringt. Hier spielt auch der schwarze Geiger zum Tanz auf. Zur Überraschung von Sali und Vrenchen empfängt er sie sogar freundlich und nimmt sich ihrer an, sodass sie beginnen, sich unter seiner Obhut wohl zu fühlen, und nun endlich so viel tanzen können, wie sie wollen.

Spät abends veranstaltet dann der schwarze Geiger mit beiden eine Trauungszeremonie nach Art der Heimatlosen und führt sie in einem närrisch ausgelassenen Nächtlicher HochzeitszugHochzeitszug über Felder und durch Dörfer. In der Dunkelheit des zu Ende gehenden Sonntags ziehen Sali und Vrenchen wie im Rausch noch einmal an dem Unglücksacker vorüber, der ihr Zusammensein auf Dauer unmöglich gemacht hat. Das verführerische Angebot des schwarzen Geigers, es den Heimatlosen nachzumachen und in deren Gemeinschaft eine wilde Ehe zu führen, lehnen die beiden Bauernkinder aber entschieden ab. Unbemerkt verlassen sie die außer Rand und Band geratene Gesellschaft.

Der nahe Fluss, dessen Wasser ihnen wie ihr erhitztes Blut in den Ohren rauscht, zieht jetzt Sali und Vrenchen unwiderstehlich in seinen Bann. Beide erfasst gleichermaßen ein leidenschaftliches Verlangen, augenblicklich Hochzeit zu halten und dann in den Tod zu gehen. So tauschen sie als Zeichen ihrer Verbundenheit die auf der Kirchweih füreinander gekauften Ringe und machen ein am Ufer liegendes Heuschiff zum Hochzeitsnacht und FreitodBrautbett. Da Sali es zuvor losgebunden hat, treibt es die ganze Nacht über langsam flussabwärts in Richtung Stadt. Am frühen Morgen gleiten sie in das herbstlich kalte Wasser hinab und ertränken sich eng umschlungen.

ZeitungsmeldungZeitungsmeldungen berichten über den Tod der beiden Bauernkinder, nicht ohne den zunehmenden Verfall von Sitte und Moral, der hinter der Liebesnacht und dem doppelten Freitod stehe, anzumahnen.

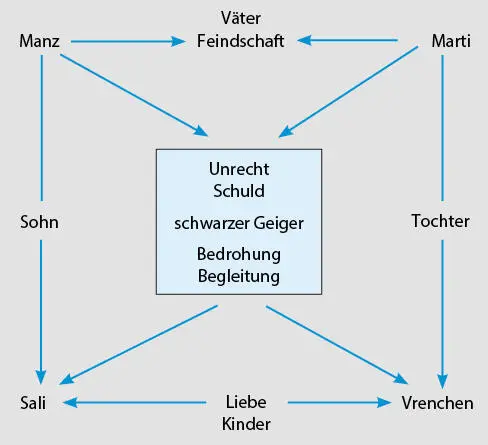

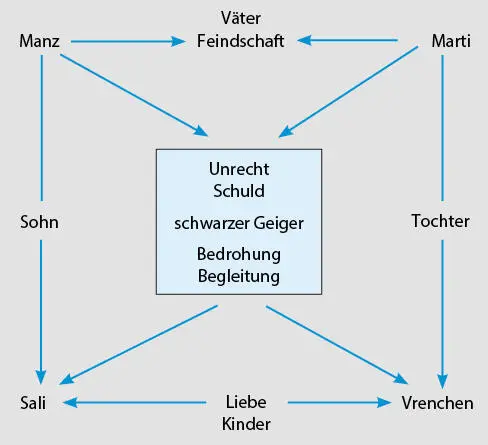

Abb. 2: Figurenkonstellation

Gottfried Keller geht in Romeo und Julia auf dem Dorfe mit FigurenbestandFiguren äußerst sparsam um. Um vier Figuren dreht sich die gesamte Handlung; lediglich zweimal greift eine fünfte entscheidend in die Ereignisse ein. Das aber genügt, um die Geschichte vor den Augen des Lesers plastisch erstehen zu lassen. Die Konzentration auf wenige Figuren erhält noch mehr Gewicht, wenn man berücksichtigt, dass vier der fünf Handlungsträger paarweise zusammengehören (Manz und Marti sowie Sali und Vrenchen); dagegen nimmt der schwarze Geiger, platziert zwischen den beiden Paaren, als Einzelfigur am Geschehen teil.

Hinzu kommen Neben-, ja Randfiguren, die bisweilen in den Vordergrund rücken (Frau Manz) oder für einen Augenblick in die Handlung eintreten, um dann sofort wieder und für immer zu verschwinden (Bäuerin, Wirtsleute, Knechte, Mägde, Landleute, Seldwyler, Heimatlose usw.). Von einer Figur (Frau Marti) ist nur ganz beiläufig die Rede, ohne dass sie dem Leser ein einziges Mal persönlich begegnet.

Schon ihre Namen zeigen ZwillingshaftesZwillinghaftes an, und erst recht kommt dies in ihrem Aussehen und Tun zum Ausdruck. Vor allem das Eingangsbild mit den beiden pflügenden Bauern zeigt ununterscheidbare, zum Verwechseln ähnliche Gestalten in größtmöglicher Übereinstimmung: Beide

»waren lange knochige Männer von ungefähr vierzig Jahren und verkündeten auf den ersten Blick den sichern, gutbesorgten Bauersmann. Sie trugen kurze Kniehosen von starkem Zwillich, an dem jede Falte ihre unveränderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah. […] indessen die wohlrasierten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hin schauten […]. Langsam und mit einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den andern vorwärts und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die stattlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung.« (S. 3 f.)

Gemeinsam in den UntergangGemeinsam verkörpern sie Arbeitsamkeit, Festigkeit, Geradlinigkeit, ein gesundes Bauerndasein also. Auch Jahre danach, als sie miteinander im Streit liegen, zeigen sie wiederum ein und dieselben Eigenschaften, nämlich Müßiggang, Eigensinn, Engstirnigkeit, und selbst im Stadium des vor Augen stehenden Untergangs kennzeichnen beide Verwilderung und Verwahrlosung ihres Aussehens, ihrer Persönlichkeit und ihres Besitzes. Beide verlegen sich auf das Fischen am Bach, um wenigstens etwas Essbares an Land zu ziehen, und beide müssen schließlich ihr dörfliches Zuhause aufgeben. Zuallerletzt werden sie sogar gewalttätig und gehen aufeinander los. In den Augen der Außenstehenden sind sie Narren, über die man nur lachen und sich lustig machen kann. Manz’ und Martis Realitätsverlust ist so groß, dass sie all das nicht mehr wahrnehmen und wie Blinde in ihr Verderben rennen.

So gesehen sind Manz und Marti weniger Individuen als Typen der gemeinen ArtTypen. Sie könnten auch Meier und Müller oder Hinz und Kunz heißen. Manz und Marti gehören zu denen, die unter ihresgleichen zusammenhalten, solange der eigene Vorteil gewahrt bleibt. Unterlegenen gegenüber zeigen sie keinerlei Solidarität. Hochmütig, überheblich grenzen sie Menschen aus, die nicht so sind wie sie selbst. Sie schrecken nicht davor zurück, sich deren Besitztümer nach und nach anzueignen, weil solche sozial und wirtschaftlich Schwachen doch nichts taugen und nur alles verderben.

Als jedoch Manz und Marti selbst auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter angekommen sind, Ungleiches und Trennendestrennen sich ihre Wege für immer: Marti, tatsächlich zum Narren geworden, verbringt den Rest seines Lebens in einer geschlossenen Anstalt. Manz dagegen ist unter die Hehler geraten, sodass es nur eine Frage der Zeit bis zu einer Verhaftung ist.

Bei genauerem Hinsehen unterscheiden sich beide Bauern in Kleinigkeiten schon sehr früh: zum ersten Mal eingangs bei ihrer Feldarbeit, da »der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte« (S. 4). Besonders deutlich werden die Ungleichheiten dann im Streit, als nämlich Marti seinem Rivalen Manz einen Zipfel (man denke an die Mützen!) aus dem herrenlosen Acker herauspflügt, bevor dieser ihn ersteigert. Für Manz aber muss alles »zuletzt eine ordentliche grade Art haben« (S. 13); denn ihn beherrscht »ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele Linien« (S. 16). Eben diese Überkorrektheit, die eigene Schuld zudecken soll, gibt den entscheidenden Anstoß zum offenen Ausbruch des Konflikts: Marti nämlich »geniert das Krumme gar nicht« (S. 13) bei der Vergrößerung seines Eigentums, die ja sowieso auf einer krummen Sache beruht. Er seinerseits ist es jedoch, der die gerichtliche Auseinandersetzung beginnt, da die Steinpyramide, die Manz auf dem umstrittenen Dreieck errichtet, für Marti augenblicklich zu einer unerträglichen Belastung auf seinem Grund und Boden wird. Überhaupt schlagen Marti diese Steine vollends nieder; denn ihn trifft die Wucht und Kraft eines Steines so hart und schwer, dass er den Verstand verliert.

Unterschiedlich verlaufen auch Manz’ und Martis Familiengeschichten: Marti ist frühzeitig verwitwet; denn seine Die EhefrauenFrau überlebt den Verfall des Hauses nicht, während Manz’ Frau den Weg des Mannes nach unten mitgeht. Sie legt dabei ein eitles, einfältiges und aufgeblasenes Verhalten an den Tag, geht dann zwar in sich, ohne jedoch Einfluss auf den Ehemann zu haben oder selbst die Kraft zur Umkehr aufzubringen.

Читать дальше