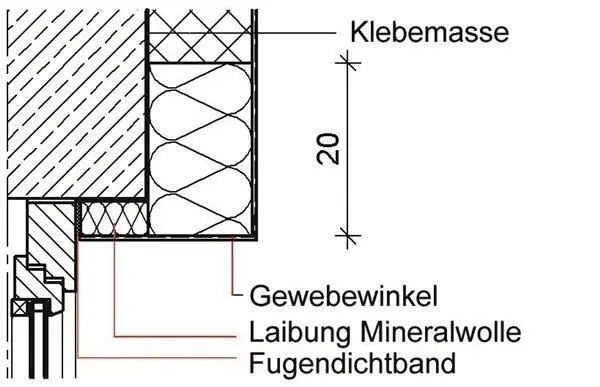

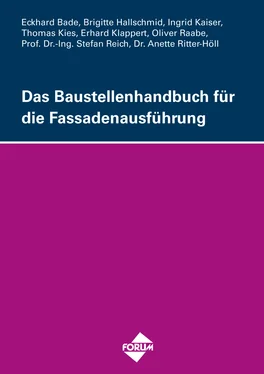

Bild 1: Sturz – Brandschutz (Quelle: Hallschmid)

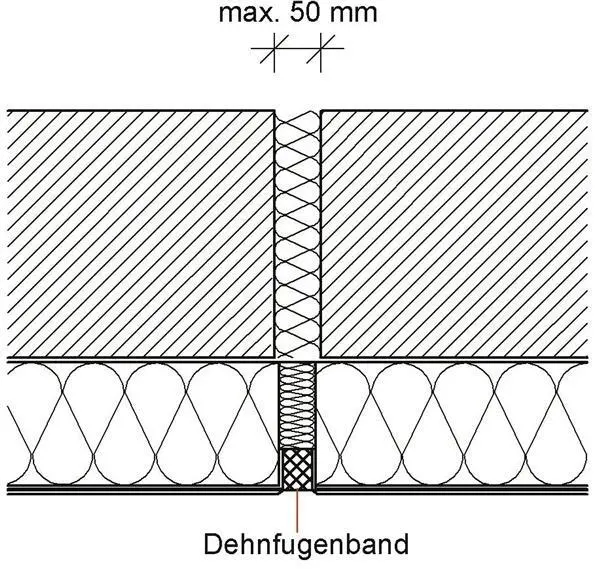

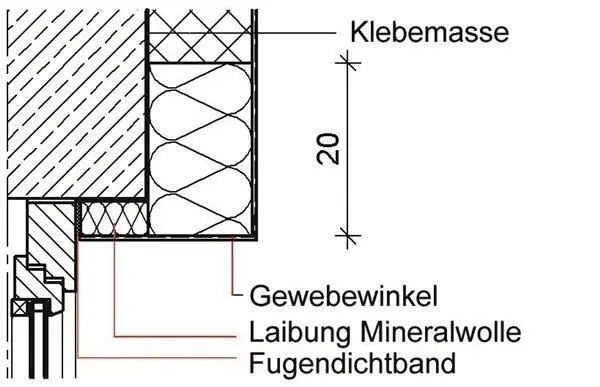

Bild 2: Dehnfuge – Brandschutz (Quelle: Hallschmid)

Schallschutz {Schallschutz, Wärmedämm-Verbundsystem} {Schallschutz, Putz}

Um Störungen, Belästigungen und Gesundheitsschäden von Nutzern zu verhindern, sind die Empfehlungen und Mindestanforderungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise“ zu beachten.

Schallschutz und Wärmeschutz sind gegenläufig, da der Luftschallschutz vom Gewicht des Wandbaustoffs pro Quadratmeter abhängig ist. Insbesondere beim Wärmedämm-Verbundsystem als Zwei-Massen-Schwinger, das ggf. über Dübel an der Massivwand befestigt ist, wird der Luftschallschutz beeinflusst. Eine Minderung der Schalldämmung durch Dübel tritt bei Systemen mit Dämmstoffen mit geringer Steifigkeit auf, da eine Befestigung mit Dübeln eine zusätzliche Versteifung des Systems bewirkt. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass eine Verringerung der Steifigkeit bei Polystyrol-Hartschaumplatten durch Elastifizierung erzielt wird, Mineraldämmplatten über eine geringere Steifigkeit als Minerallamellen verfügen und sich ein zunehmender Klebeflächenanteil vermindernd auf die Schalldämmung auswirkt.

Den Schallschutz betreffend sind bei der Betrachtung der Außenwand als Ganzes neben den angrenzenden Bauteilen (z. B. Innenwand, auflagernde Innendecke) auch die Fenster zu berücksichtigen, die schlechter schalldämmend wirken als Wände. Eine mögliche Veränderung der Schalldämmung ist bei einer Kombination aus hohem Flächenanteil von Fenstern und Massivwand mit Wärmedämm-Verbundsystem allgemein sehr gering und oft auch zu vernachlässigen.

Feuchteschutz {Feuchteschutz, Putz} {Feuchteschutz, Wärmedämm-Verbundsystem}

Feuchteschutz und Wärmeschutz von Gebäuden stehen in engem Zusammenhang, weil feuchte Bauteile eine schlechtere Wärmedämmung aufweisen. Durch Feuchte in Bauteilen können zudem Frostschäden entstehen und Schimmelpilzwachstum auftreten. Somit ist die wichtigste Aufgabe eines Putzsystems der Regenschutz (insbesondere auf Wärmedämm-Verbundsystemen), um die dauerhafte Wärmedämmung der Wand zu sichern. Für Wärmedämm-Verbundsysteme ist zu beachten, dass Polystyrol-Hartschaumplatten wesentlich unempfindlicher gegenüber Feuchteeinwirkungen sind als Mineralfaserdämmstoffe, sie aber vor lang einwirkender UV-Strahlung zu schützen sind, da sie sich sonst an der Oberfläche zersetzen.

Hinsichtlich der Schlagregenbeanspruchung {Schlagregenbeanspruchung, Wärmedämm-Verbundsystem} von Gebäuden sind nach DIN 4108-3 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung“ in Deutschland die drei unten aufgeführten Beanspruchungsgruppen zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass die Schlagregenintensität mit zunehmender Gebäudehöhe überproportional steigt. Im Spritzwasserbereich bis ca. 0,30 m Höhe ist ebenfalls eine erhöhte Schlagregenbeanspruchung zu verzeichnen.

Beanspruchungsgruppen

| 1. |

Geringe Schlagregenbeanspruchung – im Allgemeinen Gebiete mit Jahresniederschlagsmengen unter 600 mm – bei besonders windgeschützten Lagen auch Gebiete mit größeren Niederschlagsmengen |

| 2. |

Mittlere Schlagregenbeanspruchung – im Allgemeinen Gebiete mit Jahresniederschlagsmengen von 600–800 mm – bei besonders windgeschützten Lagen auch in Gebieten mit größeren Niederschlagsmengen – Häuser und Hochhäuser in exponierten Lagen in Gebieten, die aufgrund der regionalen Wind- und Regenverhältnisse einer geringen Schlagregenbeanspruchung zuzuordnen wären |

| 3. |

Starke Schlagregenbeanspruchung – im Allgemeinen Gebiete mit Jahresniederschlagsmengen über 800 mm – bei windreichen Gebieten auch Gebiete mit geringeren Niederschlagsmengen (z. B. Alpenvorland, Mittel- und Hochgebirgslagen, Küstengebiete) – Häuser und Hochhäuser in exponierten Lagen in Gebieten, die aufgrund der regionalen Wind- und Regenverhältnisse einer mittleren Schlagregenbeanspruchung zuzuordnen wären |

Im Gegensatz zu Putzen und Beschichtungen, bei denen die Anforderungen bzgl. der Wasseraufnahme in Abhängigkeit von den Beanspruchungsgruppen differenziert werden, ist nach DIN 4108-3 Tabelle 3 bei dem Putzsystem eines Wärmedämm-Verbundsystems stets die Anforderung der hohen Schlagregenbeanspruchung einzuhalten, und es muss wasserabweisend eingestellt sein.

Es wird zwischen wasserhemmenden und wasserabweisenden Putzsystemen gemäß den in der DIN 4108-3 differenzierten Beanspruchungsgruppen unterschieden. Die zu berücksichtigenden Grenzwerte der Wasserdurchlässigkeitsrate w sind in der DIN V 18550 festgelegt. Weitere Parameter für die Bestimmung der Regenschutzwirkung sind die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ, die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd (Produkt aus Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ und Dicke der Bauteilschicht) sowie das Produkt aus Wasserdurchlässigkeitsrate w und wasserdampfdiffusionsäquivalenter Luftschichtdicke sd.

Klimabedingter Feuchteschutz

Die Anforderungen an den klimabedingten Feuchteschutz zur Vermeidung von Schäden infolge von Tauwasser {Tauwasser, Wärmedämm-Verbundsystem} sind in der DIN 4108-3 enthalten. Ein Nachweis von Tauwasserausfall infolge von Dampfdiffusion ist bei den üblichen Systemaufbauten nicht nötig, wie z. B. bei

| • |

einschaligem Mauerwerk mit Außendämmung und mineralischem Putz oder Kunstharzputz, |

| • |

einschaliger Wand aus Normalbeton mit Außendämmung und mineralischem Putz oder Kunstharzputz, |

| • |

Wärmedämm-Verbundsystemen mit keramischer Bekleidung im Neubau mit einem Mindest-Fugenanteil der betrachteten Fläche von 5 %, |

| • |

außen gedämmtem Mauerwerk mit keramischer Bekleidung, wobei die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd ≤ 4,0 m ist. |

Für den Altbaubereich sind die für den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes notwendigen sd-Werte und die w-Werte von Unter- und Oberputzen in den jeweiligen Systemzulassungen vermerkt. Für Fugenmörtel, Verlegemörtel und keramische Bekleidungen ist dies gemäß Zulassung im Einzelfall zu bestimmen.

Werden Systeme verklebt und zusätzlich mechanisch befestigt, erfolgt der Hinweis in der Zulassung, dass sich die Dübel in Abhängigkeit von der Wärmedämmung und bei bestimmtem Wetter im Winter durch Tau-/Reifwasserbildung wegen der Wärmebrückenwirkung abzeichnen können.

Zusätzlich muss die auf den Wandquerschnitt bzw. auf die Innenseite der Außenwand wirkende Feuchte berücksichtigt werden, die im Innenraum erzeugt wird. Die Baufeuchte wird häufig bei Neubauten während der Bauphase nicht ausreichend abgeführt, wenn z. B. im Spätherbst zeitgleich oder schnell aufeinander folgend das Wärmedämm-Verbundsystem aufgebracht wird und danach der Innenausbau mit den Putzarbeiten, dem Estricheinbau etc. erfolgt. Durch mangelndes Stoßlüften während der Nutzung andererseits wird ebenfalls nicht ausreichend Feuchte abtransportiert, v. a. durch den luftdicht abschließenden Einbau von Fenstern und die herabgesetzte Wasserdampfdiffusion durch ein Wärmedämm-Verbundsystem. Für die entsprechenden Nachweise und Ausnahmen gilt die DIN 4108-2.

Wärmedämm-Verbundsysteme

Wärmedämm-Verbundsysteme

Читать дальше

Wärmedämm-Verbundsysteme

Wärmedämm-Verbundsysteme