Der schwere Oberflächenschutz bietet gegenüber dem leichten Oberflächenschutz folgende Vorteile:

| • |

Tages- und jahreszeitliche Temperaturschwankungen werden gedämpft. Dadurch wird die Abdichtung geringeren thermischen Einwirkungen ausgesetzt. Es kann sich eine höhere Nutzungsdauer der Abdichtung ergeben. |

| • |

Schutz vor Flugfeuer (Funkenflug) und strahlender Wärme sowie UV-Strahlung |

| • |

Verbesserung des Schutzes gegen Verkrustungen der Abdichtungen |

| • |

gleichzeitige Funktion der Sicherung der Abdichtung gegen Abheben (Windsog) bei entsprechender Bemessung der Auflast |

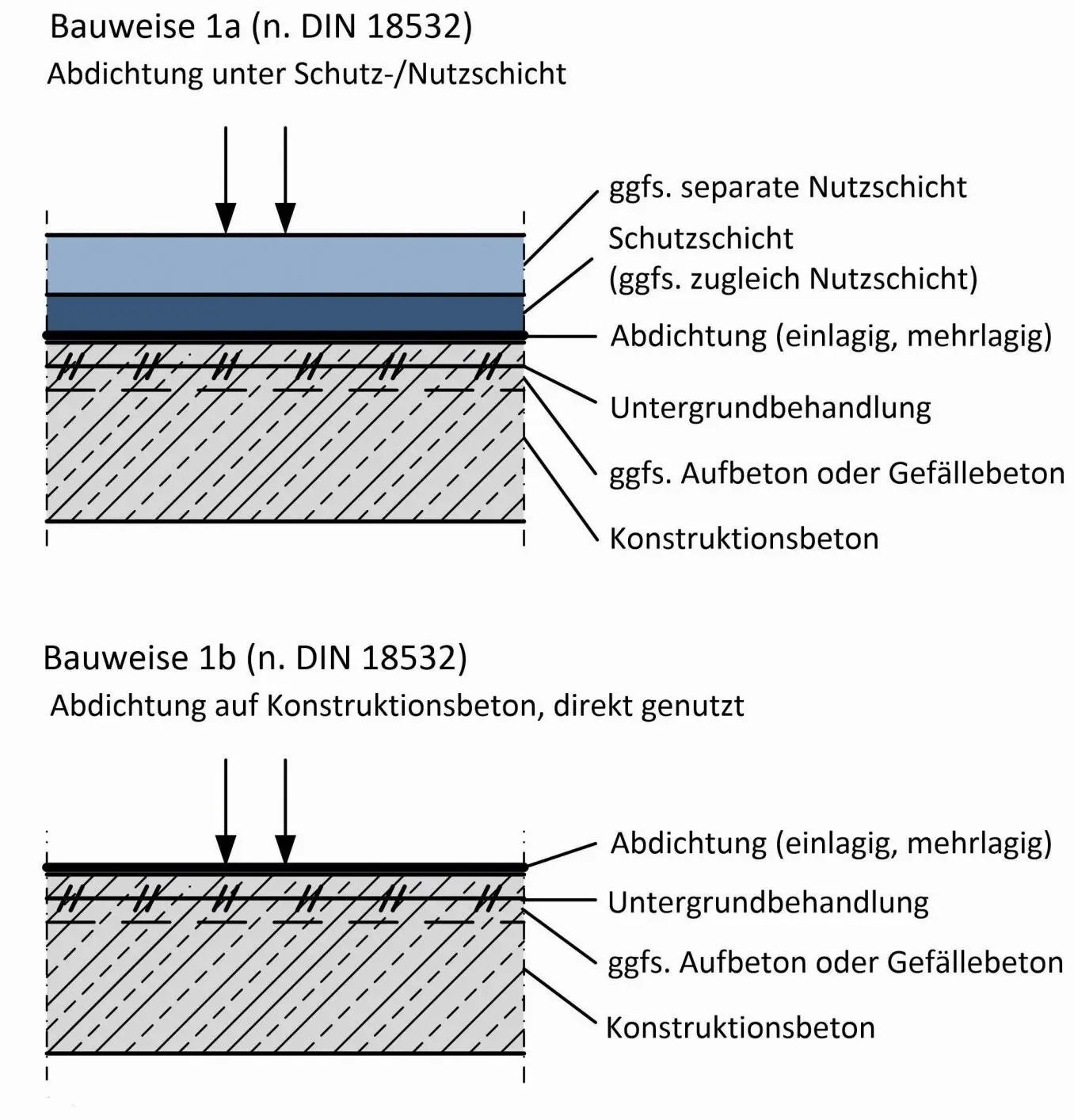

1.7 Konstruktionsbeispiele

1.7 Konstruktionsbeispiele

Nachfolgend werden für die unterschiedlichen Flachdachkonstruktionen und Nutzungen einige Konstruktionsbeispiele angegeben.

1.7.1 Beispiele für nicht genutzte Dächer

1.7.1 Beispiele für nicht genutzte Dächer

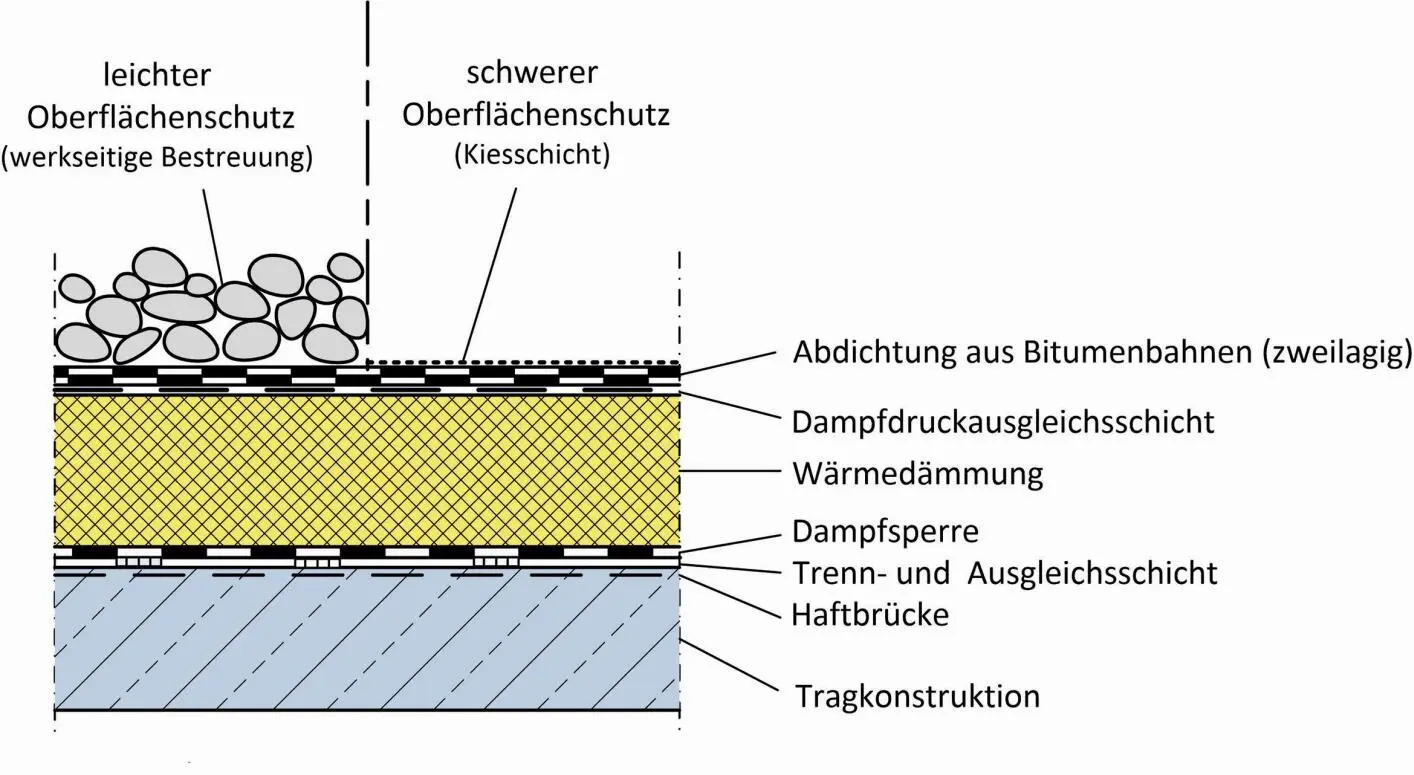

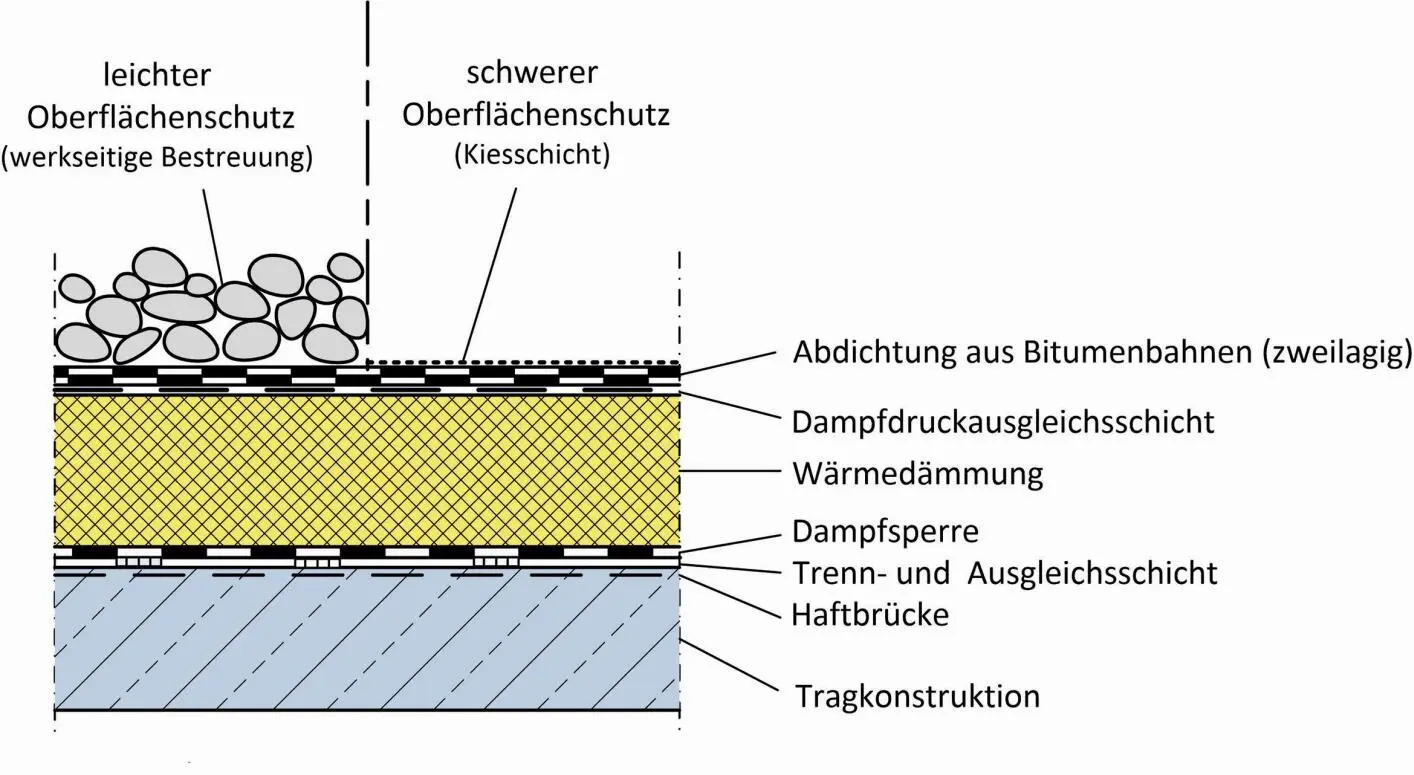

Bild 25: Nicht belüftetes Dach (Quelle: Schmidt)

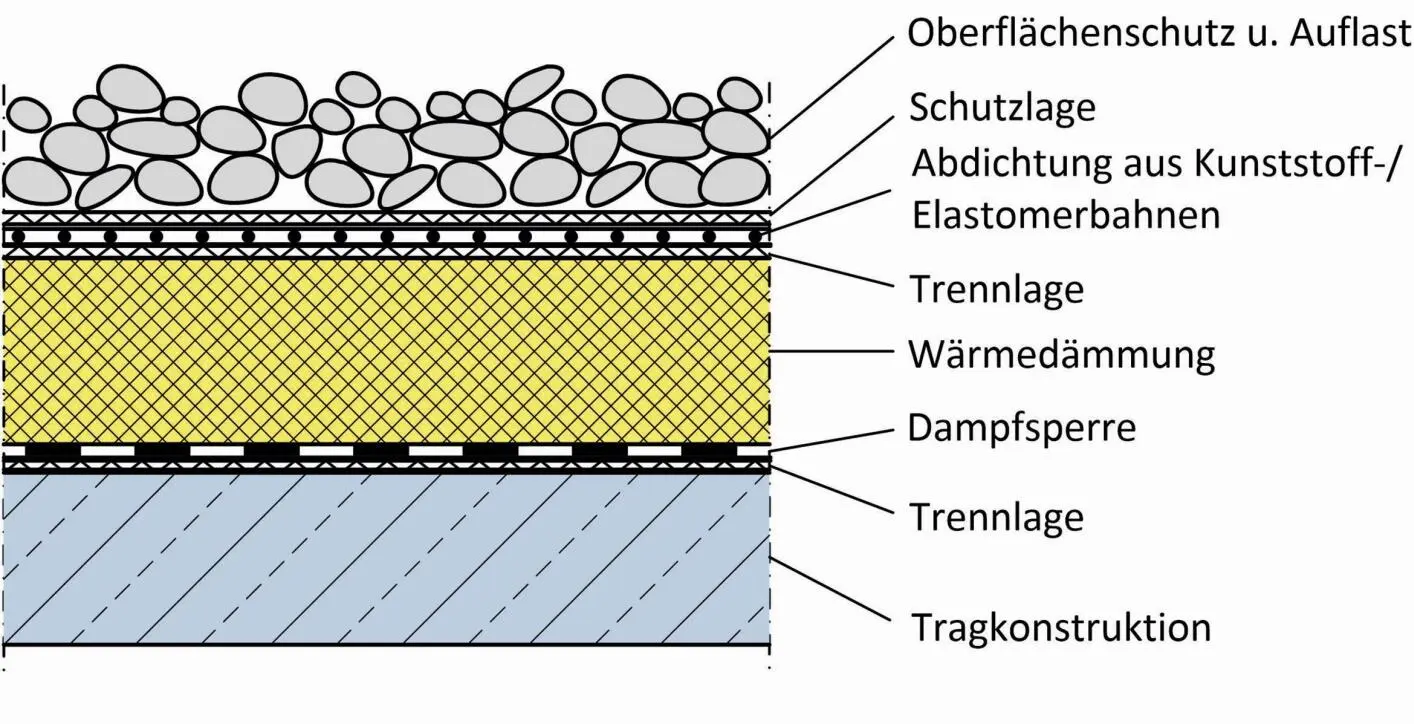

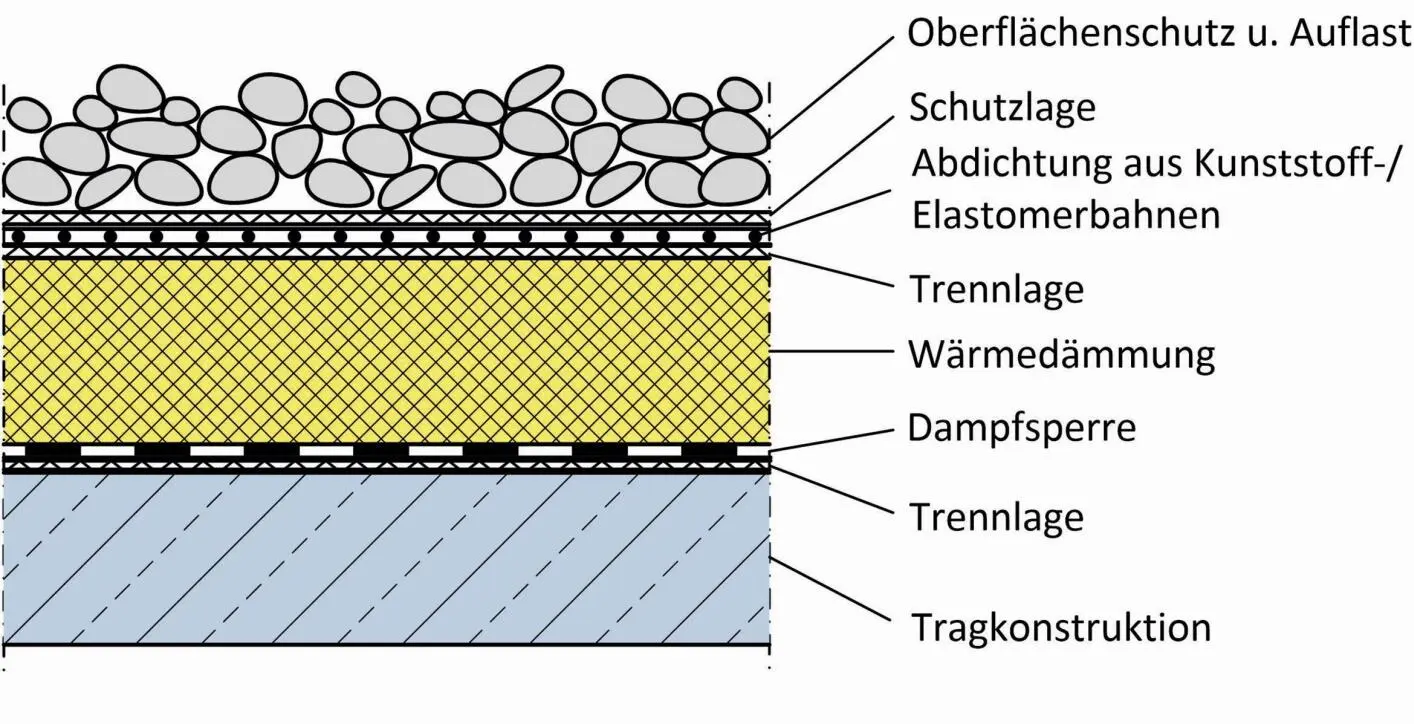

Bild 26: Nicht belüftetes Dach (Quelle: Schmidt)

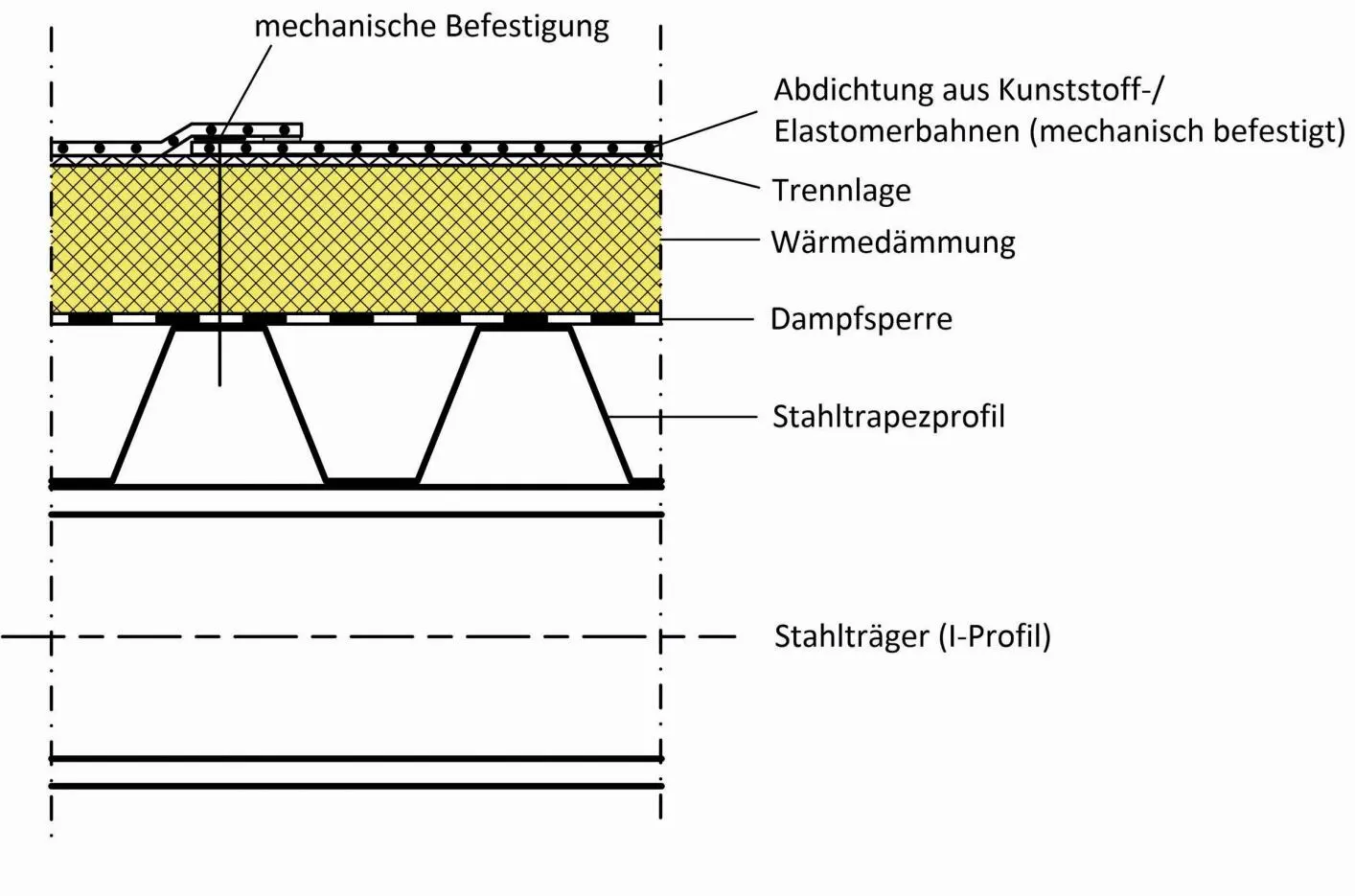

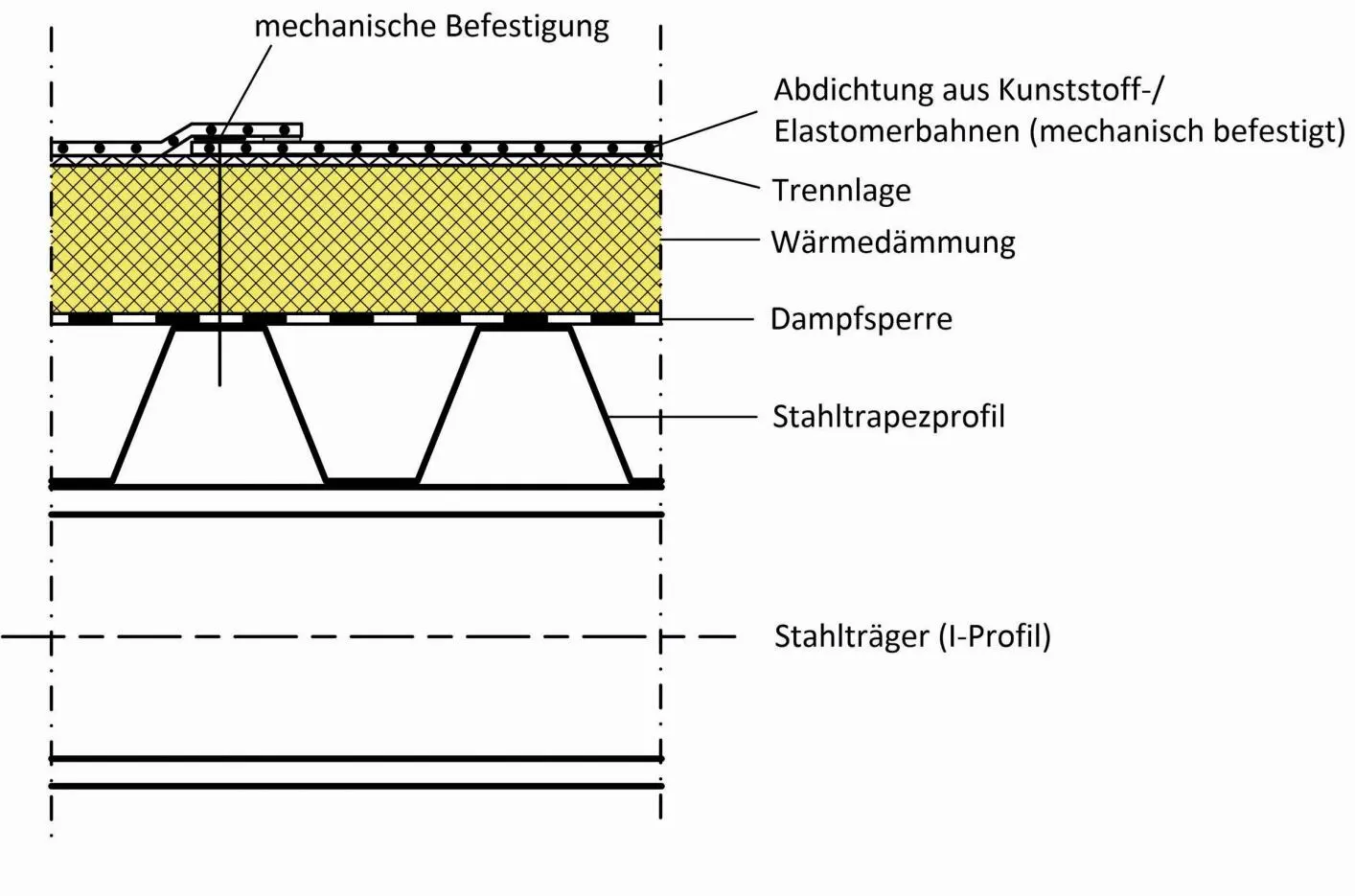

Bild 27: Nicht belüftetes Dach als Konstruktion auf Stahltrapezprofilen (Quelle: Schmidt)

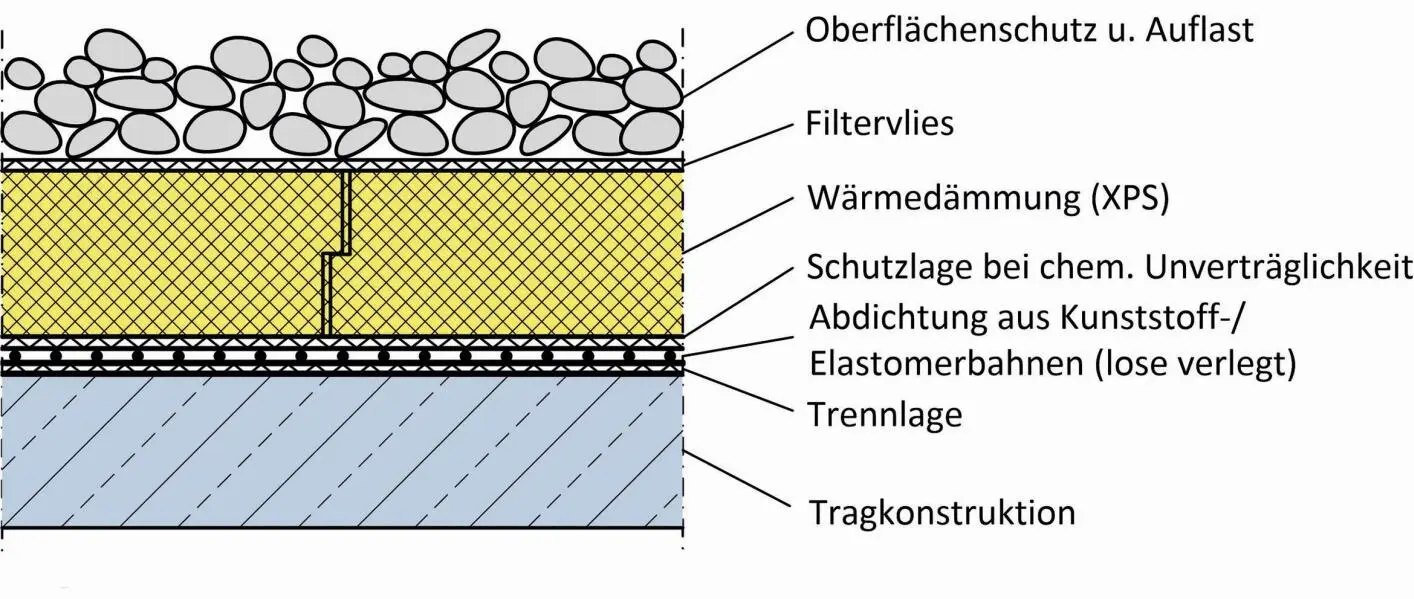

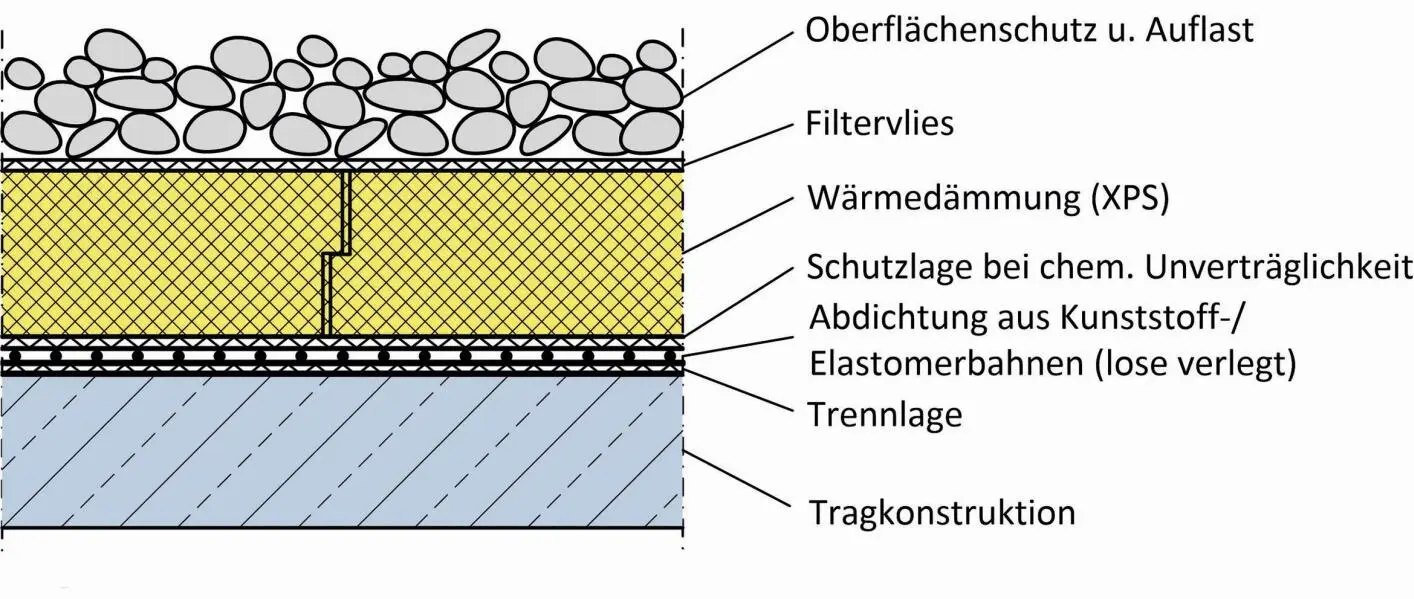

Bild 28: Umkehrdach auf Stahlbetondecke (Quelle: Schmidt)

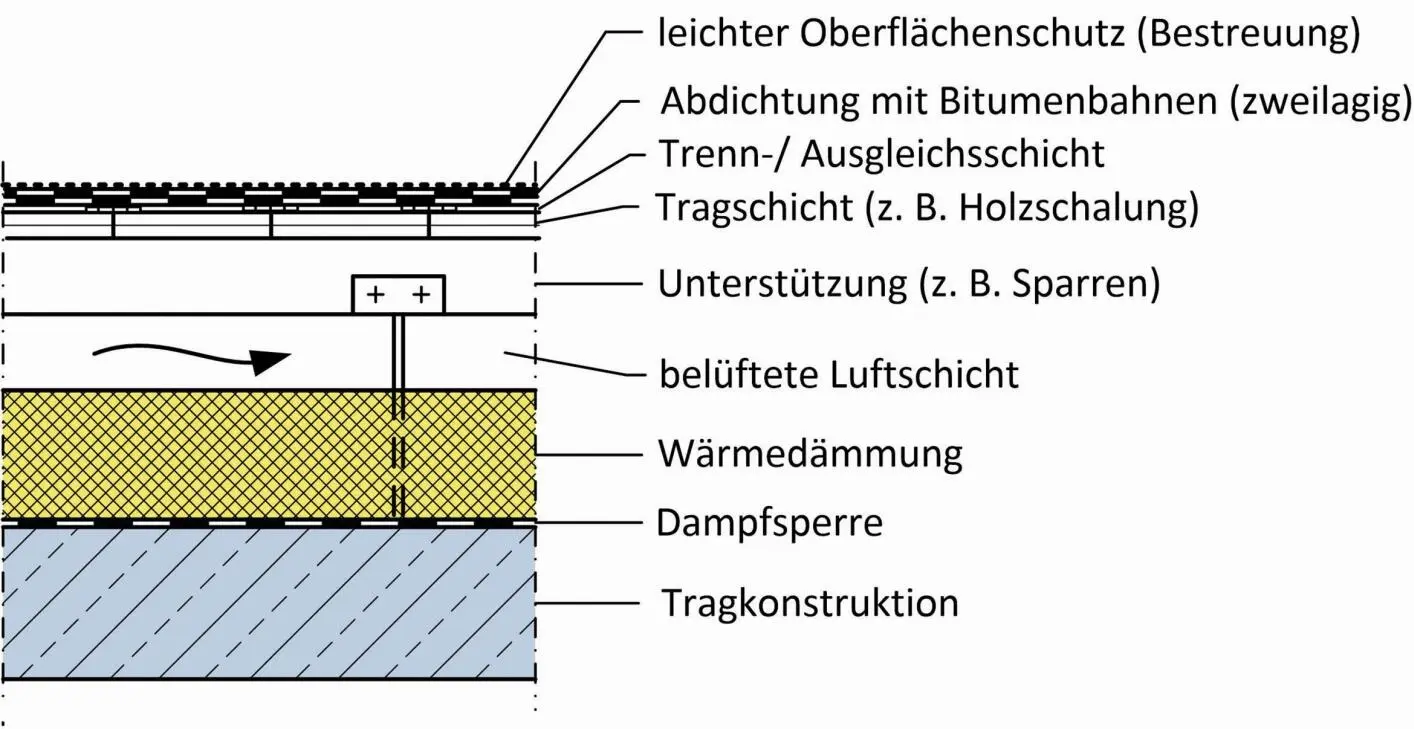

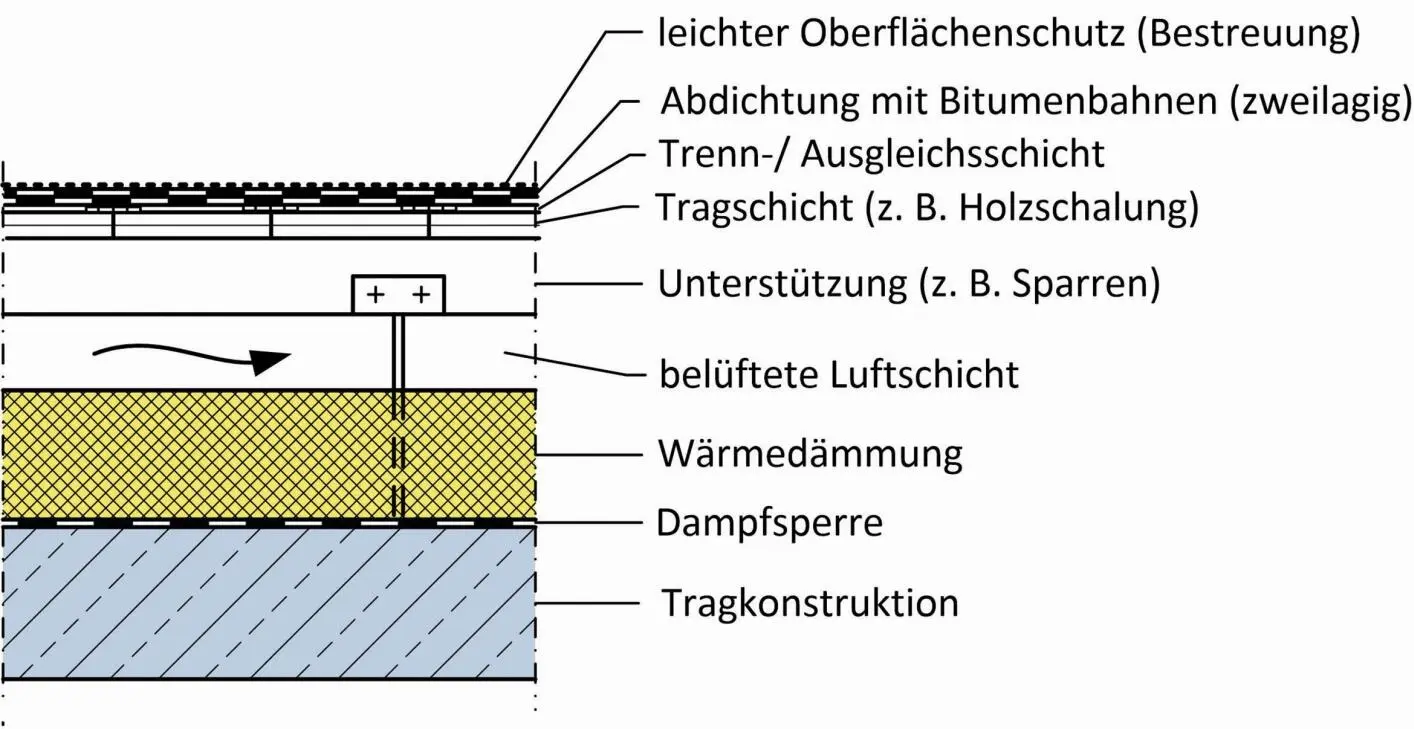

Bild 29: Belüftetes Dach (Quelle: Schmidt)

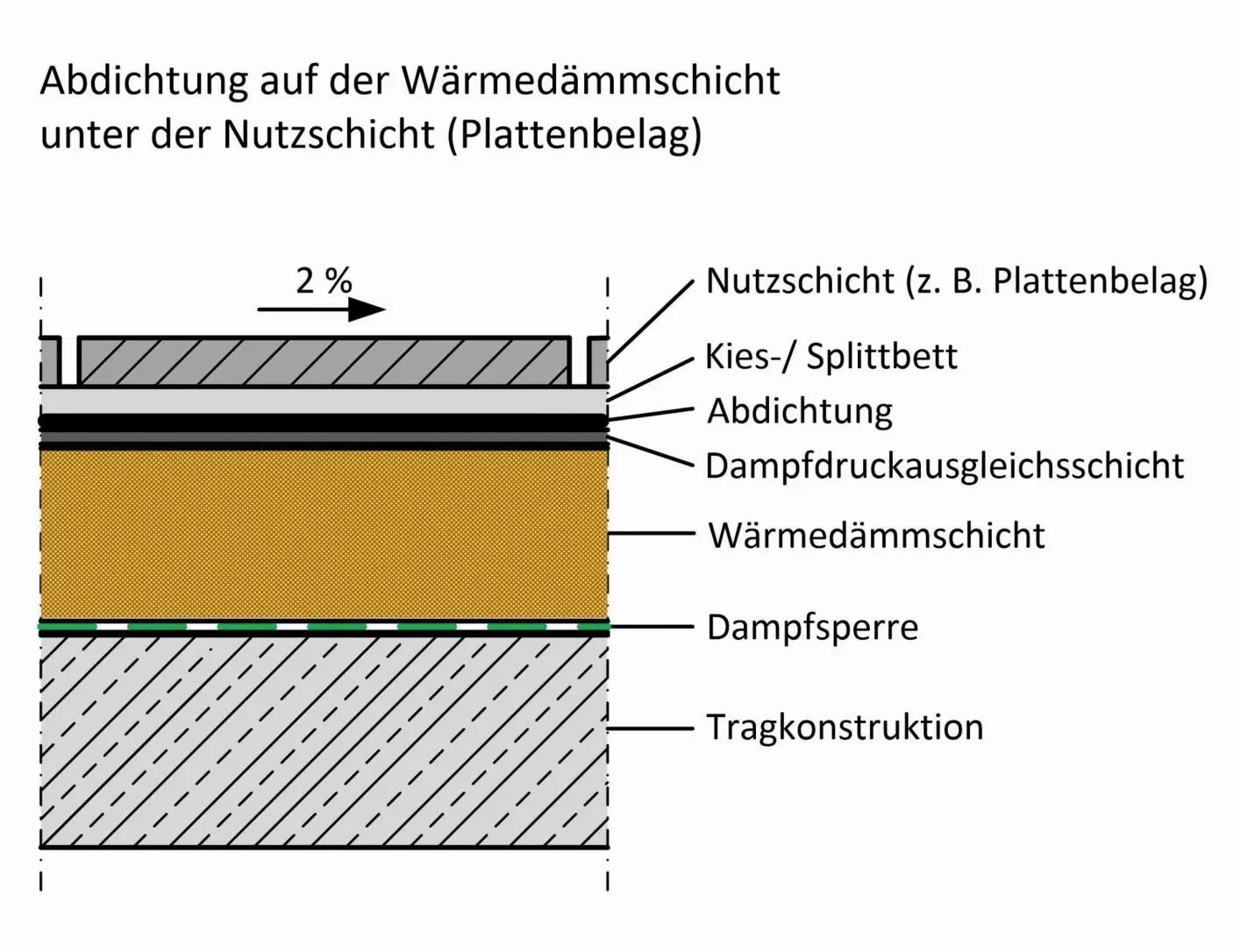

1.7.2 Beispiele für genutzte Dächer

1.7.2 Beispiele für genutzte Dächer

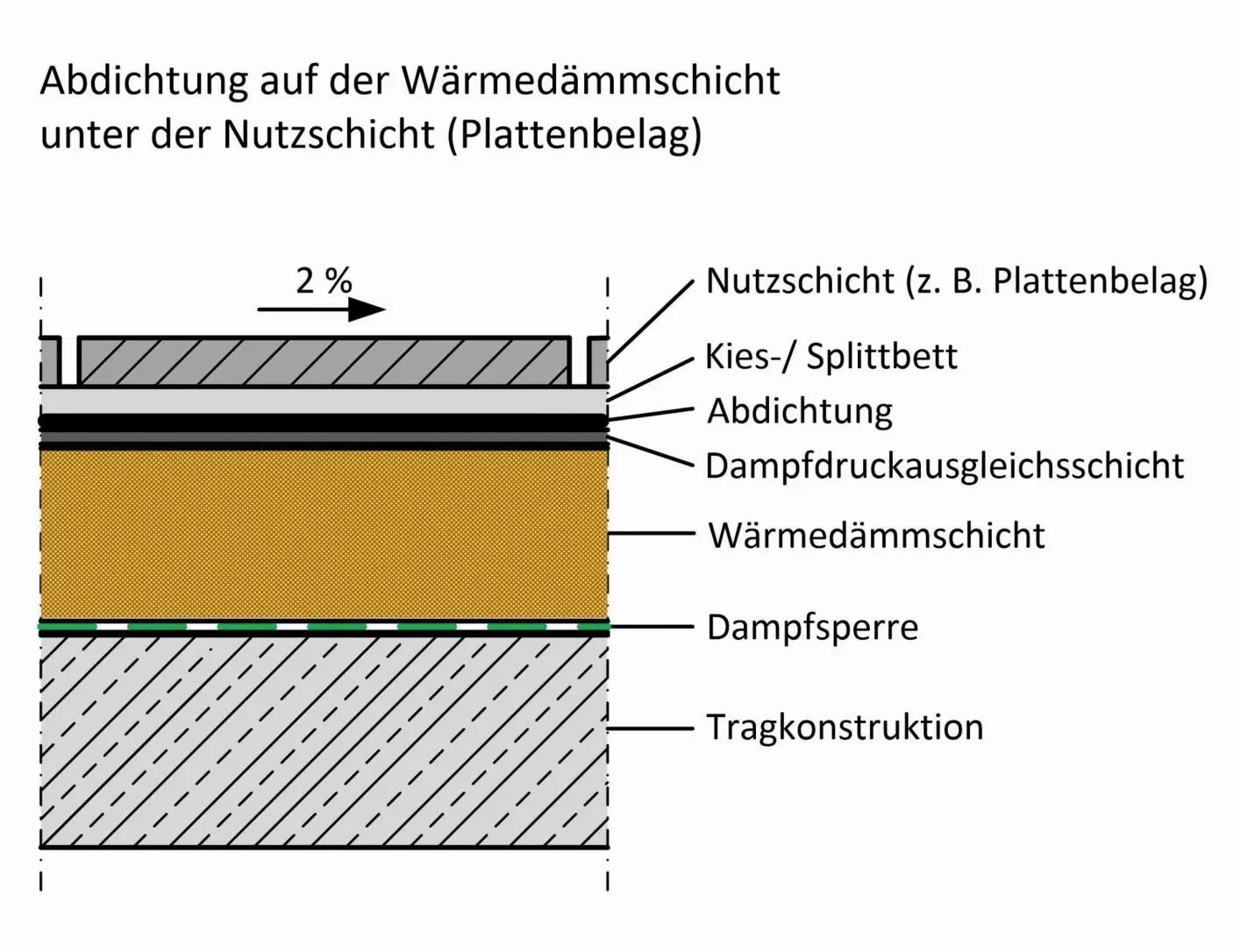

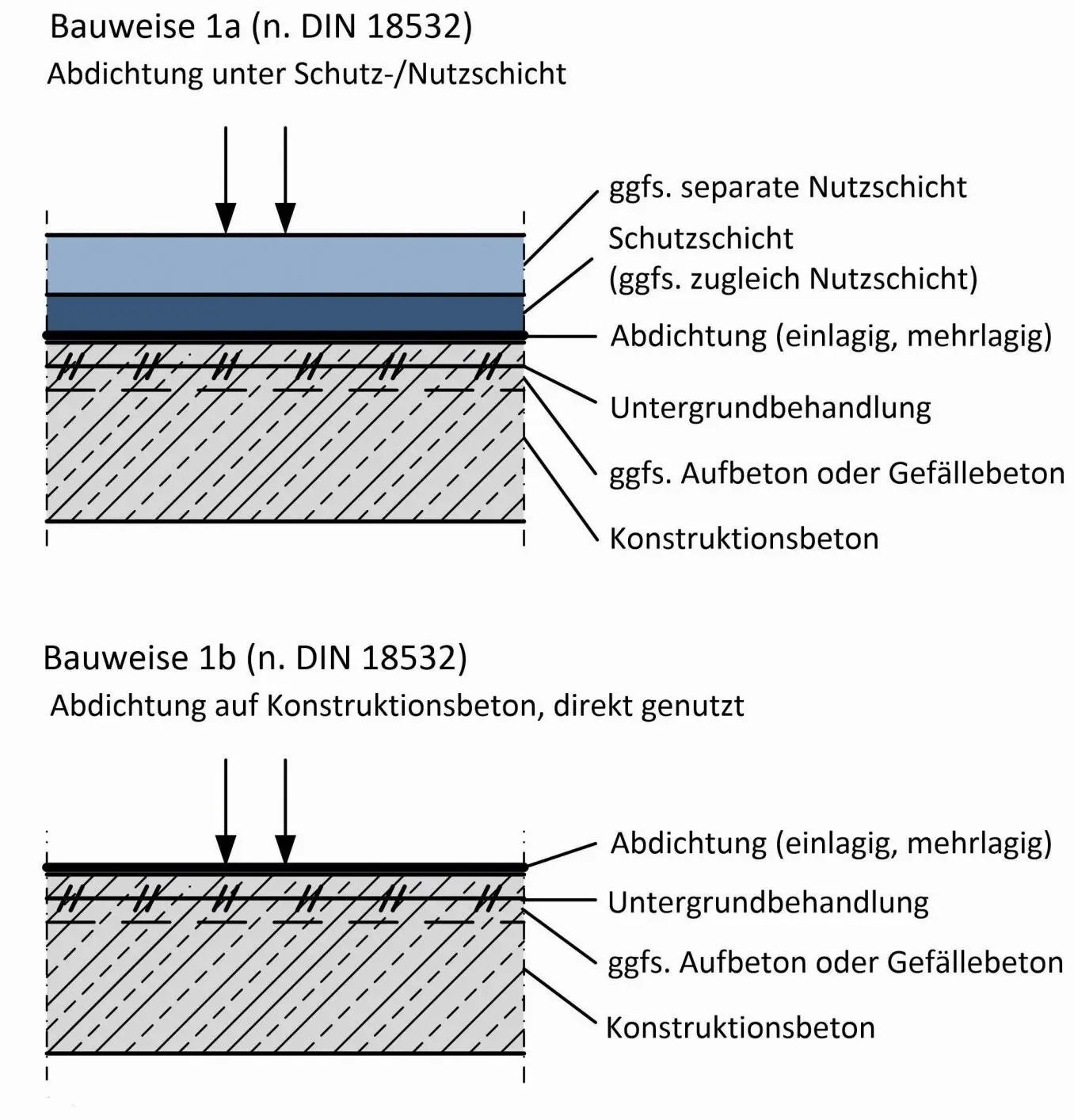

Bild 30: Nicht belüftetes begehbares Dach (Dachterrasse) (Quelle: Schmidt)

Bild 31: Nicht belüftetes befahrbares Dach (Parkdach Pkw) (Quelle: Schmidt)

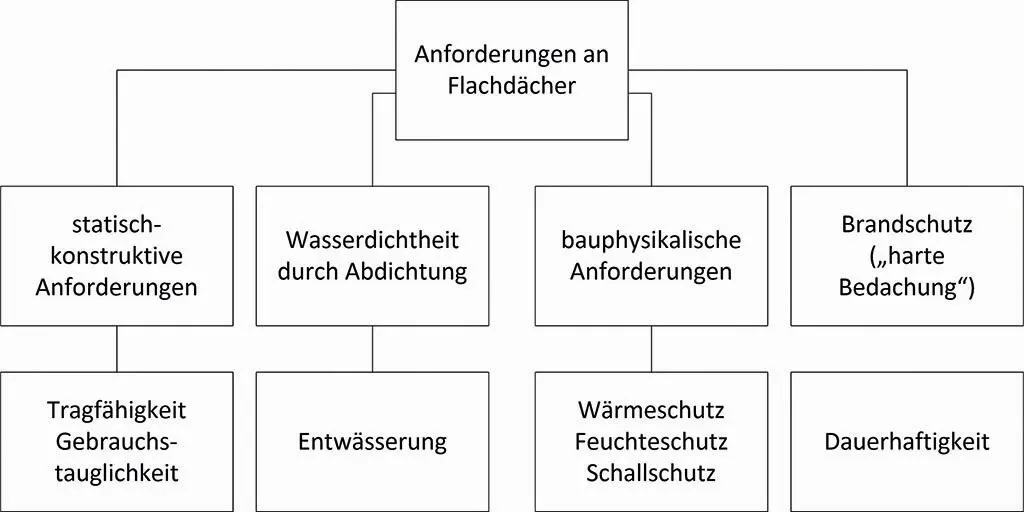

2 Anforderungen an Flachdächer

2 Anforderungen an Flachdächer

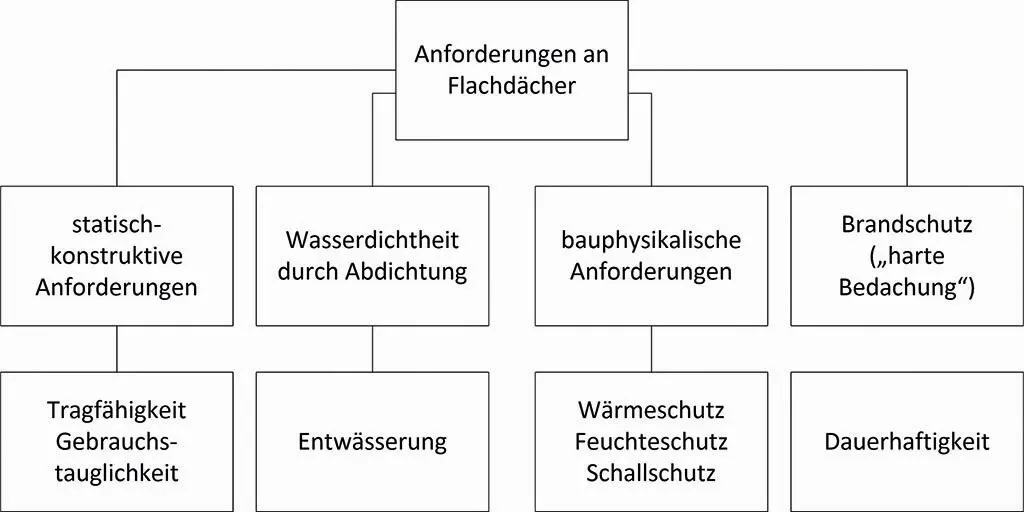

Flachdächer müssen eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Hierzu gehören neben den üblichen Anforderungen an Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit auch weitere Forderungen, die insbesondere den einzelnen Teilgebieten der Bauphysik (Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz) zuzuordnen sind. Weitere Forderungen ergeben sich aus dem Brandschutz, der für Dächer im Allgemeinen („harte Bedachung“) und für großflächige Dächer von Industriebauten im Besonderen nachzuweisen ist. Schließlich werden Anforderungen an die Entwässerung der Dachoberfläche gestellt.

Bild 32: Anforderungen an Flachdächer (Quelle: Schmidt)

2.1 Anforderungen an die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit

2.1 Anforderungen an die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit

{Tragfähigkeit}

{Gebrauchstauglichkeit}

Flachdächer müssen eine ausreichende Tragfähigkeit und Standsicherheit aufweisen, d. h., die auf das Flachdach einwirkenden Lasten aus Eigengewicht, Schnee, Wind und sonstigen Einwirkungen sowie Kräfte zur Aussteifung des Tragwerks sind mit einer ausreichenden Sicherheit in die lastabnehmende, tragende Unterkonstruktion abzuleiten. Die hierfür zu beachtenden Anforderungen, das Sicherheitskonzept sowie die Nachweise sind in den entsprechenden Normen geregelt. In Deutschland gelten hierfür die sogenannten Eurocodes (EC 0 bis EC 9) einschließlich ihrer Nationalen Anhänge. Hierauf wird an dieser Stelle nicht eingegangen, es wird auf die genannten Normen verwiesen.

Neben einer ausreichenden Tragfähigkeit und Standsicherheit müssen Flachdächer auch gewisse Anforderungen der Gebrauchstauglichkeit erfüllen. Hiermit sind Forderungen gemeint, die sicherstellen, dass bestimmte Gebrauchsfunktionen während der Nutzung und unter planmäßiger Belastung erhalten bleiben. Bei Flachdächern ist hierbei die Begrenzung der Durchbiegung von besonderem Interesse.

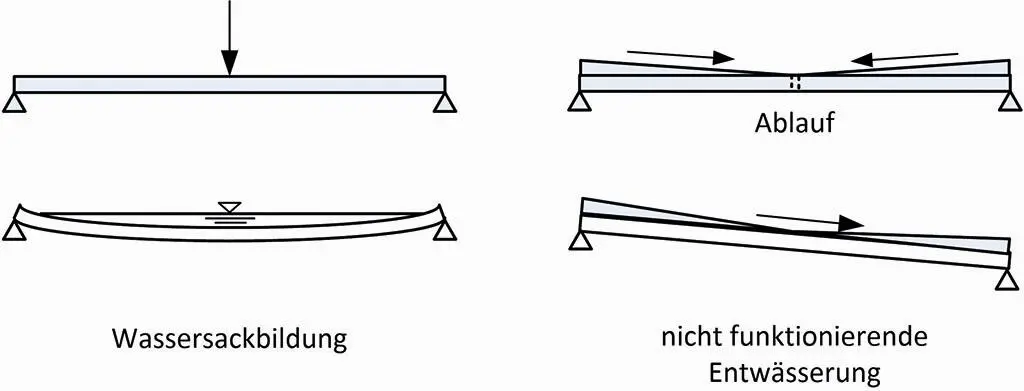

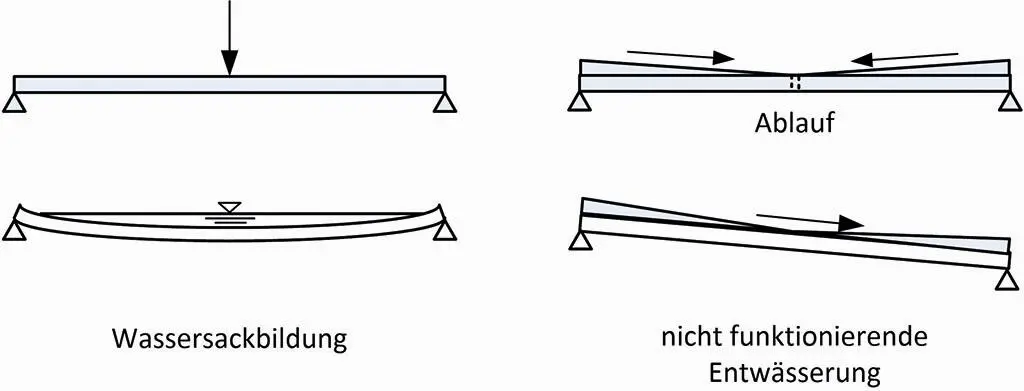

Zu große Durchbiegungen der Tragkonstruktion eines Flachdaches wirken sich auch auf die Dachabdichtung und den Dachaufbau aus. Dabei können folgende Probleme auftreten:

| • |

Entwässerung: Unplanmäßig große Durchbiegungen und Verdrehungen der Tragkonstruktion können das Gefälle der Dachoberfläche nachteilig verändern. Dadurch ist eine ordnungsgemäße Entwässerung der Dachoberfläche unter Umständen nicht mehr möglich. Die Durchbiegung der tragenden Bauteile eines Flachdaches sollte daher begrenzt werden. Im Zweifelsfall sollten besser strengere Werte für die maximale Durchbiegung angesetzt werden (z. B. L/300 bis L/500, mit L: Stützweite). Bei der Planung der Entwässerung sollte die Biegefläche des Daches, die sich aufgrund der zu erwartenden Belastung ergibt, mit herangezogen werden. Abläufe sollten möglichst in den Tiefpunkten der Biegelinie bzw. -fläche angeordnet werden. |

| • |

Wassersackbildung {Wassersackbildung}, Wasseransammlungen: Durchbiegungen der Tragkonstruktion können zu örtlichen Wasseransammlungen auf der Dachoberfläche führen (Pfützen), die die Durchbiegung aufgrund der erhöhten Belastung weiter vergrößern. Bei der Bemessung der Tragkonstruktion sowie bei der Planung der Entwässerung sind diese Kriterien zu berücksichtigen. |

| • |

Schädigung des Dachaufbaus: Zu große Durchbiegungen und Verdrehungen der tragenden Unterkonstruktion können den Dachaufbau und die einzelnen Schichten schädigen, indem diese gestaucht, übermäßig gedehnt oder gegeneinander verschoben werden. Als Folge können Überbeanspruchungen durch zu große Druckkräfte, Rissbildungen, Ablösen einzelner Schichten vom Untergrund oder Faltenbildung auftreten. |

Bild 33: Mögliche Auswirkungen von zu großen Durchbiegungen und Verdrehungen der Tragkonstruktion eines Flachdaches (Quelle: Schmidt)

Die Berechnung der Durchbiegung erfolgt mit den Regeln der Baustatik unter Beachtung der bereits genannten „Eurocodes“. Im Gegensatz zu den Nachweisen der Tragfähigkeit, bei denen Teilsicherheitsbeiwerte auf der Einwirkungs- und auf der Baustoffseite zu berücksichtigen sind, werden bei der Ermittlung der Durchbiegung nur charakteristische Größen ohne Teilsicherheitsbeiwert angesetzt. Das bedeutet, dass die berechneten Durchbiegungen in der Realität auch tatsächlich auftreten können, wenn die zugrunde gelegten Lastannahmen und Modelle (statisches System, Baustoffeigenschaften) zutreffen.

Читать дальше

1.7 Konstruktionsbeispiele

1.7 Konstruktionsbeispiele