als eine geniale Operation?

Wusstest Du schon,

dass das Anhören eines Menschen

Wunder wirkt, dass das Wohlwollen Zinsen trägt,

dass ein Vorschuss an Vertrauen

hundertfach auf uns zurückkommt?

Wusstest Du schon,

dass das Tun mehr ist als Reden?

Wusstest Du das alles schon?

Wusstest Du auch schon,

dass der Weg vom Wissen über das Reden zum Tun

unendlich weit ist?

aus: Wilhelm Willms „Roter Faden Glück“, Kevelaer 1988

Modelle und Grundlagen der Kommunikation

Roland Hofmann

Grundmodelle der Kommunikation

Die moderne Kommunikationspsychologie hat zwei Grundmodelle der zwischenmenschlichen Kommunikation entwickelt, die populärer kaum sein könnten. Kaum ein Fachbuch, eine Zeitschrift zu diesem Stichwort kommt ohne das Modell des amerikanischen Forschers und Psychotherapeuten Paul Watzlawick und dessen Erweiterung durch den Hamburger Psychologieprofessor Friedemann Schulz v. Thun aus. Beide Modelle werden nachfolgend skizziert.

1. Das Grundmodell der zwischenmenschlichen Kommunikation

Die Begriffe der Grundannahme klingen zunächst recht technisch orientiert, sind aber (oder gerade deshalb?) denkbar einfach.

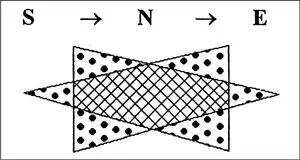

S –> N –> E

S tranportiert N (Botschaft, Information, Fakten, Inhalt) an E. Dafür bedarf es eines bestimmten Codes: S encodiert (verschlüsselt die Nachricht, z. B. in deutscher Sprache und allgemein verständlich). E decodiert (entschlüsselt diese Nachricht, für ihn wiederum nachvollziehbar).

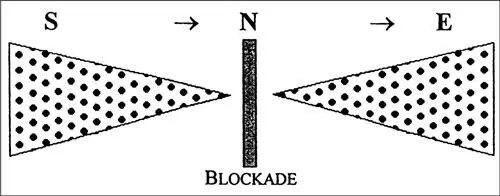

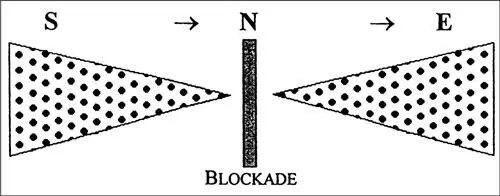

Wie kommt es zu Kommunikationsblockaden?

Wie kann es aber in der Praxis dazu kommen, dass man sich offenbar nicht versteht (so genannte „Kommunikationsblockaden”)? Nachrichten, die gesendet wurden, kommen (fast) nicht an, dafür aber solche, die der Sender nicht auf den Weg gebracht hat?

Abb. 1: Kommunikationsblockade

Schwierigkeiten beim Empfang von Nachrichten

Erläuterung: S sendet Nachrichten, diese kommen aber überhaupt nicht an, stattdessen decodiert E Nachrichten, die S aber nie gesendet hat. Die Übereinstimmung „encodierte Nachricht“ mit „Empfänger / decodierter Nachricht” tendiert gegen null. Es herrscht eine Kommunkationsblockade. Verstanden wird nichts, die Informationen (dargestellt in der Abbildung durch Punkte) haben keinerlei Überschneidung.

Nun wird es nie zu einer völligen Übereinstimmung von gesendeter und empfangener Nachricht kommen, aber auch (fast) nie zu einer völligen Kommunikationsblockade.

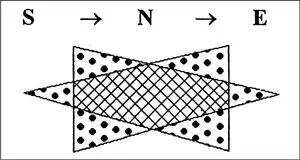

Modell der gelungenen Kommunikation

Das Ziel eines jeglichen Kommunikationstrainings wird es deshalb sein, die „Schnittflächen” zwischen gesendeter und empfangener Nachricht möglichst breitflächig zu gestalten, oder anders ausgedrückt: Wie „verpacke” ich meine Botschaften, Inhalte am besten?, und vor allem: Was zeichnet einen guten Zuhörer aus?

Abb. 2: Gelungene Kommunikation

Erläuterung: S übermittel wiederum seine Nachrichten, diese kommen vollständig (100 %, d. h. nur die schraffierte Fläche wird gesendet und nur die schraffierte Fläche kommt an) bei E an und nur diese, d. h., E interpretiert auch nichts hinein, sondern decodiert wertfrei, „ohne von sich aus etwas dazu zu tun” (z. B. Sinnentstellendes).

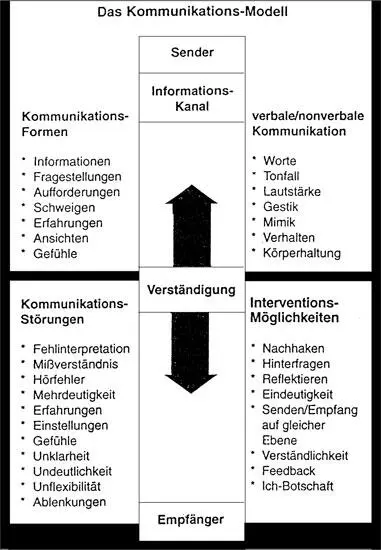

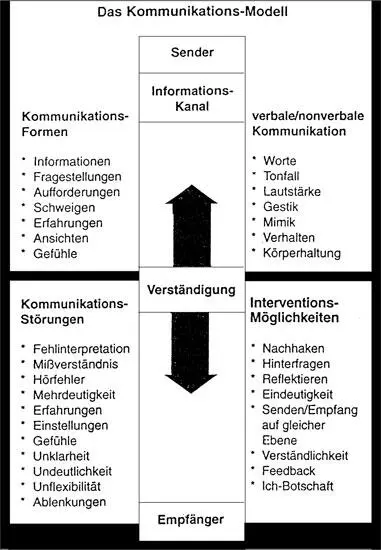

Weitere erste Hinweise gibt das Kommunikationsmodell von Brommer (1994).

Zwischenmenschliche Kommunikation braucht „Verständigung“

Abb. 3: Kommunikationsmodell aus: Brommer (1994.S. 78)

Was sind Axiome?

Dieses Grundmodell der zwischenmenschlichen Kommunikation wird nun von Watzlawick, Beavin & Jackson (1969) in „pragmatische (d. h. verhaltensmäßige, beobachtbare) Axiome” (d. h. gültige Wahrheiten, die keiner Beweise bedürfen) überführt.

Sie sind nicht im streng wissenschaftlichen Sinne beweisbar, sondern stellen die erfahrene Beschaffenheit der Kommunikation dar.

1. Axiom

Das grundlegende Axiom

Man kann nichtnicht kommunizieren.

Oder anders umschrieben: Man kann sich gar nicht nichtverhalten. Wir Menschen sind nun einmal soziale Wesen und wann immer wir auf unsere „Spezies” treffen, senden wir Signale – bewusst oder auch nicht. Wir teilen etwas mit, wenn wir auf jemanden zugehen und ein Gespräch beginnen, und wir tun es erst recht, wenn wir jemandem brüsk die kalte Schulter zeigen und ein Gespräch verweigern.

Oder: Eine Stationsschwester eines Krankenhauses hat soeben ihren Frühdienst begonnen und noch keinen Laut von sich gegeben. Zwei Mitarbeiter, die ihr einzeln und unabhängig voneinander begegnet sind und (vermeintlich) keinerlei Kontakt mit ihr hatten, tauschen sich aus: „Sei bloß vorsichtig, die Öse (im Ruhrgebiet gleichzusetzen mit „Stationsleitung“) ist heute wieder ganz übel drauf…”

2. Axiom

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.

Kommunikation besteht immer aus Inhalts- und Beziehungsanteilen. Was aber ist wichtiger?

Dieses Ergebnis der Kommunikationspsychologie ist für helfende, soziale Berufe von besonderer Bedeutung. Denn wenn Kommunikation (fast) nie nur den Austausch von Sachinformationen darstellt, muss ich der Beziehungsseite besondere Aufmerksamkeit widmen. Wenn die Beziehung zu den Kollegen / Kolleginnen auf der Station stimmt, werde ich im Alltag vieles hinnehmen, kompensieren, nicht übelnehmen. Ist dies nicht der Fall, kann das kleinste Ereignis eine Krise auslösen. Hier verliert der Inhalt völlig an Bedeutung. So kann z. B. unter dem Vorwand einer sachlichen Verkleidung ein Pflegefehler dokumentiert werden, in Wirklichkeit soll jedoch die ungeliebte Kollegin getroffen werden.

Was für die kollegiale Ebene gilt, ist für den Umgang mit Patienten / Bewohnern/-innen ebenso evident:

Will ich, dass der Patient mir vertraut, meinen Anordnungen Folge leistet, muss ich mich um den Aufbau einer guten Beziehung bemühen, und diese „Investition lohnt sich”, denn erst dann kann ich mich verstärkt auf den Inhalt (etwa die eigentliche Problembewältigung) konzentrieren.

3. Axiom

Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.

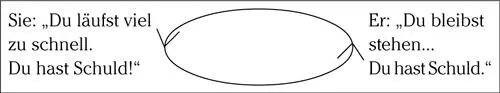

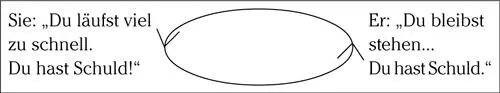

Dieser Teufelskreis der Kommunikation hat folgendes Muster, an einem Beispiel verdeutlicht:

Die Verwechslung von Ursache und Wirkung

Sie – während eines Stadtbummels – zu ihm: „Du läufst ja viel zu schnell, da kann ja kein Mensch folgen!” Er: „Wenn du auch an jedem Geschäft stehen bleibst, kommen wir ja nie vom Fleck!”

Jeder gibt dem anderen die Schuld; keiner hat Recht.

Wer hat angefangen?

Abb. 4: Teufelskreis der Kommunikation

Читать дальше