In »Musik« rückt ein Begriff in den Fokus, der eigentlich das gesamte Werk Meineckes grundiert: Queerness . Die Praxis der Synthetisierung dissidenter Diskurse ist ein fortwährendes Überprüfen des »queer potential«, nach dem Motto: »Queerness bietet keine Identität, sondern bezeichnet vielmehr Strategien der Dekonstruktion«, 26mithin der Infragestellung der bürgerlichen Kodifizierungen in Lebenswelt und Kultur. Hierin gleichen sich »Queer« und »Pop« aufs Haar.

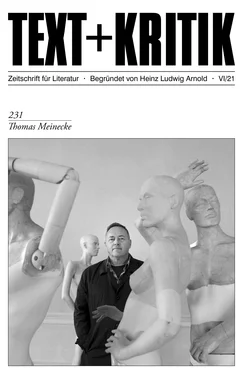

Thomas Meineckes Romane provozieren, indem sie die bewährten Kulturtechniken und Normen laufend hinterfragen. »Wir sollten unsere Verwendung des Eigenen, Fremden und Anderen einmal überprüfen«, 27regt er in »Hellblau« an. Daraus resultiert ein fließendes Kontinuum aus Brechungen und flüchtigen Zuständen, die während der Lektüre zu immer neuen, faszinierenden Assoziationsketten gerinnen, welche die Leser*innen in ihren persönlichen ethnischen, nationalen, sexuellen und kulturellen Definitionen herausfordern.

Meinecke verschiebt fortlaufend das Terrain seiner Recherchen und weitet sein Pop-Konzept immer stärker aus, um das Queer-Potenzial der Popkultur in der ganzen Breite auszuloten. »Dabei ließe sich ein intelligenter Remix durchaus auch als Agent eines fortschrittlichen Universalismus betrachten. Remake, Remodel, Remix«, 28so nochmals in »Hellblau«. Im Erzählband »Feldforschung« (2006) greift er sich einige Fallbeispiele heraus, mit denen er – ausgehend von Nachrichten und Geraune über Film- und Popstars wie Mae West, Richard Gere oder Patti Smith – neue Fragen zur Konstruktion von Identität und Geschlecht stellt. Er demonstriert dabei das Wechselspiel von Norm und Verstoß in den Inszenierungen des Pop in der Öffentlichkeit. Authentizität und Echtheit haben dabei als Kategorien der Wahrnehmung ausgedient, weil die fixen Zuordnungen längst erodiert sind. Eine der zentralen Erzählungen in »Feldforschung«, die Recherche über die Bluttat in einer Gay-Bar in Roanake (Virginia), streift auch religiöse Aspekte, die Meinecke in seinem nächsten Roman »Jungfrau« (2008) in die erweiterte Themenpalette aufnimmt. Darin rettet sich ein zölibatärer Theologiestudent vor der erotischen Anziehung einer Jazzpianistin ins Diskursive, wobei ihre intensiven Gespräche die Grenzen zwischen Kunst und Religion verwischen. Thomas Meinecke ist sich nicht zu schade, neben Judith Butlers »Gender Trouble« auch das mariologische Werk des Theologen Hans Urs von Balthasar zu rezipieren.

»If Art is the Catholicism of the Intellect, Drag is the Catholicism of Gayness«, hat Meinecke schon in »Feldforschung« einen Weblog zitiert. 29Nebst Filmen, Jazzmusik oder der Liebesgeschichte von Abaelard und Heloisa diskutieren der Student und die Pianistin in »Jungfrau« vor allem über die geistige Liaison des Theologen mit der Mystikerin Adrienne von Speyr, worin diese beiden jegliche körperliche Präsenz aufheben. Mit der Religion hält eine Kategorie Einzug in Meineckes Werk, die den Identitätsdiskurs ins Mystische erweitert. Das Konzept der Jungfräulichkeit stellt neue Fragen nach der Geschlechteridentität und erweitert das Motivgeflecht um die Aspekte Ekstase, mystische Gotteserfahrung, Verlangen und Entsagung. Meinecke macht diesen Komplex für sein »Queer-Potenzial« fruchtbar, weil, wie er festhält, Balthasar »auch geradezu dekonstruktivistische Ansichten der Geschlechterdichotomie« besitzt. 30

Meineckes literarische Arbeit wird weiterhin begleitet von der Auseinandersetzung mit musikalischen Formen von Hillbilly und Polka bis House und Minimal Techno. Die Auseinandersetzung fand ihren Niederschlag in Kolumnen, die er 2006/07 für »Die Zeit« (»Meinecke hört«) sowie von 2007 bis 2013 für das »Groove« Magazin (»Analog«) verfasste. Meinecke ist auch als Music-DJ permanent auf der Suche nach den neuesten musikalischen Ereignissen an der Oberfläche ebenso wie im underground . Parallel dazu ist die Band F. S.K. produktiv und veröffentlicht in regelmäßigem Rhythmus ein neues Album. 1998 trug es den Titel »Tel Aviv«. Bereits ein Jahr zuvor waren die gesammelten Songtexte der Jahre 1980 bis 2007 unter dem Titel »Lob der Kybernetik« erschienen. Thomas Meinecke betreibt darin sein kombinatorisches Spiel mit Zitaten, Referenzen und Codes auf lyrisch außerordentlich gewitzte, humoristische und obendrein tanzbare Weise.

Auf dem »Tel Aviv«-Album taucht ein Titel auf (»Ich als Text«), der seinen Schatten vorauswirft, indem er einen möglichen biografischen Bezug herstellt: »Ich als Text / Meine Freundin / als ihr Bild« 31bilden gemeinsam eine Konstellation, woraus sozialversicherungslos »unsere Familie« entsteht. In den nächsten Jahren weicht Thomas Meinecke seine auktoriale Distanz ein wenig auf, um fortan selbst in seine Literatur einzutreten: als Doppelgänger, als Text, als Selfie.

2011 erschien der Roman »Lookalikes«, in dem eine Lacan-Gruppe einen Diskurs über Identität und Differenz führt und sich parallel dazu ein gewisser Thomas Meinecke – »Thomas Meinecke ist jetzt eine Romanfigur« 32– in Brasilien auf die Spuren von Hubert Fichte begibt, der Brasilien und speziell Salvador de Bahia auf der Suche nach der Chôro oder Forró-Musik oder dem Candomblé-Ritual mehrfach bereiste. Meinecke entwirft ein gewieftes Spiel der Verdoppelung mit seinem Idol, indem sich auch Fichtes Gefährtin, die Fotografin Leonore Mau, in Meineckes Begleiterin Michaela Mélian spiegelt. Im 1993 posthum erschienenen Roman »Explosion« nennt Fichte sein Alter Ego Jäcki, um so eine différance zur eigenen Person zu signalisieren. Thomas Meinecke alias »der Popliterat Meinecke« 33nimmt dies nicht allein zum Anlass, um die Fichte’sche Konstellation zu spiegeln. Mit dem Autor als Romanfigur (»Gewöhnungsbedürftiger, irritierender Gedanke« 34) erhalten zahlreiche Personen aus dessen realem Leben einen Auftritt im Roman, sodass sich die Grenzen zwischen Fiktion und Faktum vollends verwischen. Die Nähe zur eigenen Person mag auch dazu beitragen, dass der fiktive Doppelgänger Meineckes etwas plastischer erzählt erscheint als seine rezipierten Figuren.

»Lookalikes« erweitert abermals die Palette an Referenzen, Themen und Codes, er nimmt das Mystische des Vorgängerromans im synkretistischen Candomblé-Kult auf, erinnert an Schlegels »Lucinde«-Roman und begreift mit Josephine Baker oder Lady Gaga abermals die pop-musikalische Sphäre mit ein. Die Kritik urteilte wie immer geteilt. Unter den Kritikern aber fiel die Stimme Hubert Winkels’ auf, eines alten Sympathisanten, dem hier mit Blick auf Meineckes »grandiose Anfänge« die Lust abhanden zu kommen schien. »Auf Repeat gestellte Achtziger-Jahre-Modediskurse« zieht er eine ernüchterte Bilanz. 35

Der Vorwurf erscheint gegenstandslos angesichts dessen, dass Thomas Meinecke mit dem nächsten Roman »Selbst« ganz nah bei den gegenwärtigen Identitätsdebatten ankommen wird. Zuvor aber veröffentlichte er seine Frankfurter Poetikvorlesungen unter dem Titel »Ich als Text« (2012). Meinecke hat eine spezielle Form dafür gefunden. Sie präsentieren sich als umfangreiche Collage von Interviews, literaturwissenschaftlichen Arbeiten und Kritiken zu seinem Werk, welche er ex cathedra mit Musikbegleitung vortrug. Im Titel nimmt er nicht nur Bezug auf den erwähnten Songtext, sondern auch auf einen gleichnamigen Aufsatz von 2000, in dem es heißt: »Ich will weiterhin, auf absehbare Zeit, womöglich für immer, nicht über mich schreiben, sondern von mir weg.« 36Die Form der Anthologie erweist sich als kongeniale Form des »Self-Objectifiying« (wie sie Meinecke im Roman »Selbst« thematisiert), indem sie den Autor zum Medium stempelt, durch den die Diskurse über sich selbst und sein Werk hindurchlaufen. Dabei interessiert ihn, wie er in »Feldforschung« mit Verweis auf den Fotografen Brassaï schrieb, »nicht das Authentische, sondern die Inszenierung der Authentizität«, also das eigene Werk im Spiegel seiner medialen Resonanz. Der Autor bleibt dabei »als Restmenge außerhalb meines Textes«. 37

Читать дальше