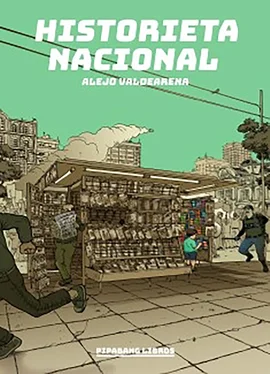

HISTORIETA

NACIONAL

Alejo Valdearena

© Alejo Valdearena

© Historieta nacional

Ilustración de portada: Pier Brito.

www.alejovaldearena.com

ISBN formato epub: 978-84-685-5855-4

Editado por Bubok Publishing S.L.

equipo@bubok.com

Tel: 912904490

C/Vizcaya, 6

28045 Madrid

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Anna

Índice

Portada

Créditos © Alejo Valdearena © Historieta nacional Ilustración de portada: Pier Brito. www.alejovaldearena.com ISBN formato epub: 978-84-685-5855-4 Editado por Bubok Publishing S.L. equipo@bubok.com Tel: 912904490 C/Vizcaya, 6 28045 Madrid Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Inicio HACE UN TIEMPO…

HACE UN TIEMPO…

1

René había pulido el domingo hasta dejarlo perfecto. Cuando sonaba el despertador, a las siete, el aire de su dormitorio olía a café y pan tostado, dos de sus aromas preferidos. Sentirlos desde la cama le producía una felicidad hogareña embriagadora; se quedaba cinco minutos más bajo la manta para disfrutar esa sensación, reforzada por los ruidos domésticos que llegaban de la cocina, donde la tía servía la mesa. Además de café con leche y tostadas, el desayuno incluía seis medialunas rellenas —tres con crema pastelera y tres con dulce de leche—, jugo de naranja recién exprimido, un yogur de vainilla, queso, manteca y mermelada de frambuesa. Todo para él, porque la tía solo tomaba mate y comía una galleta marinera mientras le pasaba el parte meteorológico y le hacía recomendaciones para el viaje que estaba a punto de emprender. En invierno, le decía cuánto abrigo ponerse; en verano, lo obligaba llevar líquido; en otoño, paraguas; y en primavera le daba la pastilla de la alergia.

Una vez terminado el desayuno, René iba al baño. Hacía rápido sus necesidades, sin leer —no como el resto de los días de la semana—, y cuando volvía a la cocina, ya cambiado, con la mochila preparada, la tía estaba esperándolo con un billete de la denominación más alta. «Disfrutalo, chiquito», le decía, poniéndose en puntas de pie para besarle la mejilla.

Ahí empezaba el viaje, la peor parte del domingo perfecto. Salía a las ocho en punto y caminaba seis cuadras eternas hasta la estación del ferrocarril, donde esperaba la formación de las ocho y cuarto, que usualmente llegaba ocho y media. Subía siempre al primer vagón no fumador —salvo que adentro hubiera alguien fumando— y se sentaba siempre junto a la ventanilla, de cara a la dirección del recorrido para no marearse. Había cuarenta y cinco minutos de tren desde General Green hasta la ciudad. Para ese trayecto, llevaba en la mochila material poco valioso, que fuera razonable arriesgar en un ambiente hostil como el del transporte público. Leía mientras por la ventanilla desfilaba el detrás de escena del suburbio; patios con ropa colgada, bicicletas y calefones oxidados, chapas de zinc y pilas de ladrillos para obras siempre en proceso. Cuando la formación llegaba la estación terminal, bajaba del tren antes que nadie y atravesaba el hall gigantesco en una caminata veloz, por temor a que se le acercara alguno de los muchos borrachos que pasaban ahí la noche. Salía al exterior, cruzaba la calle y tomaba el colectivo que quince minutos más tarde lo dejaba en una esquina del parque público que era su destino final.

El mercado de coleccionistas ocupaba un rincón del parque, cerca de la calesita y unas mesas de cemento en las que se jugaba al ajedrez. Era una especie de ciudadela de puestos de chapa, donde se vendía y se compraba de todo: revistas, cochecitos, botellas, soldados de plomo, estampillas, figuritas, programas de cine, fotos antiguas, postales, juguetes de los que vienen en las golosinas, banderines de clubes de fútbol e infinidad de otros objetos coleccionables.

René seguía un estricto protocolo: recorría todos los puestos y revisaba todas las cajas con material de superhéroes. De un domingo para el otro las cajas contenían casi exactamente lo mismo, pero, si no hacía la recorrida, ¿cómo iba estar seguro de no estar perdiéndose la poco probable pero posible aparición de alguna joya extraviada, confundida, maravillosamente fuera de lugar, de esas que muy de vez en cuando o casi nunca se materializaban por milagro entre la pulpa mediocre? La recorrida era vital para la construcción del domingo perfecto, en el que no cabían incertidumbres. Pero raramente compraba algo que no fuera lo que su puestero de confianza le tenía reservado.

El pedido abarcaba todo lo que se publicase del Campeón, más una media docena de series que variaban de acuerdo a la conformación de los equipos creativos. Seguía a ciertos dibujantes y ciertos guionistas. Tenía fuertes preferencias y repugnancias todavía más fuertes; se enorgullecía de su paladar exigente y no toleraba la falta de inspiración; le encantaba pensar que la escala de su gusto empezaba un poco más arriba de lo meramente correcto.

Como el puestero era la única persona con la que hablaba de comics, la compra se estiraba en una charla en la que aprovechaba para exponer todas las opiniones acumuladas en una semana de lectura silenciosa. Hacía largos alegatos, normalmente en contra de alguna decisión editorial, salpicados de sentencias lapidarias. «Destripan la continuidad como carniceros ciegos». «No saben distinguir entre un personaje y un maniquí pintarrajeado». «¿Qué telenovela obscena pretenden contarnos ahora?». Cuando se quedaba vacío, pagaba el material con el billete que le había dado la tía y emprendía el regreso.

Al llegar a la estación terminal del ferrocarril empezaba a tener hambre y a pesar del reparo que le producían las condiciones higiénicas de los puestos del andén, compraba un choripán para comerlo mientras esperaba la salida del tren. A esa hora cercana al mediodía, para el lado del suburbio, los vagones casi no llevaban pasajeros; no tenía que luchar por un asiento y, al no haber consumidores, no pasaban vendedores ambulantes, una especie que le ponía los pelos de punta con sus gritos. Elegía un asiento del lado del sol y dormitaba, con la mochila metida entre su cuerpo y la pared del vagón. Jamás leía el material recién comprado durante el viaje; reservaba esa primera lectura para hacerla sentado en el sillón orejero de la biblioteca.

Todos los domingos la tía lo esperaba con un menú diseñado por él: costillitas de cerdo a la plancha con dos huevos fritos, puré de manzana y flan casero con crema de postre. Charlaban mientras comían; ella siempre le preguntaba cómo le había ido esa mañana y él le hacía un resumen detallado de la compra, comic book por comic book. Con los años, la tía había logrado entender lo suficiente como para seguirlo y hasta darle alguna réplica.

Читать дальше