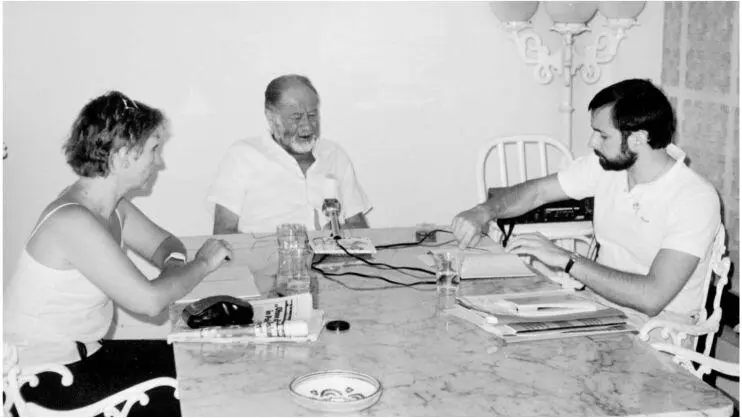

Die Rolle der genannten Personen blieb auf vereinzelte Fragen beschränkt, auf die Bruno Kreisky in Form längerer Monologe antwortete. Die 2.000 Seiten mit Transkripten wurden von einem Lektor, Thomas Karlauf, in Berlin in eine von Kreisky vorgegebene Inhaltsstruktur eingepasst. Meine Aufgabe war es, das originalgetreue Lektorat – zeitweise gemeinsam mit Marietta Torberg – zu überprüfen, was zu einem exzessiv großen Korrekturaufwand für die Herstellung im Siedler Verlag führte. Band I wurde in weiterer Folge von Kreisky nochmals stark bearbeitet und auf zahlreichen Seiten völlig neu diktiert. Band II erfuhr weniger starke Änderungen. Rund ein Drittel des Rohmaterials entstand während Arbeitssitzungen mit Margit Schmidt und dem Verfasser dieses Vorworts, der als wissenschaftlicher Konsulent die Gesamtproduktion im Auftrag Kreiskys kritisch – auch mit zusätzlichem Material – begleitete. Für Band III der Memoiren, der 1996 posthum von Oliver Rathkolb, Johannes Kunz und Margit Schmidt herausgegeben wurde, wurden weitere Materialien, die den O-Ton Kreisky wiedergaben, verwendet, um unter Vermeidung jedes Ghostwriting eine authentische Zusammenstellung und Verbindung dieser vorhandenen Memoiren-Transkripte und anderer Archivmaterialien aus der Stiftung Bruno Kreisky Archiv in Wien mit O-Ton Kreisky herzustellen. Hier wurde das Lektorat von Doris Sottopietra fachkundig umgesetzt. Die Originaltonbänder (»Lebensinterviews Bruno Kreisky«) werden von der Österreichischen Mediathek in Wien verwahrt.

Wie bei keinem Kanzler der Zweiten Republik vor ihm sprachen alle traditionellen innenpolitischen Strukturbedingungen gegen ihn, alle sozialen und internationalen Trends aber für ihn. Bruno Kreisky war zwar 1931 aus der Israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten, seine jüdische Herkunft war jedoch sowohl in der Sozialistischen Arbeiterjugend und in der illegalen Bewegung als auch nach 1945 durchaus bekannt. Aufgrund des latenten, bereits während der Studienzeit rabiaten Antisemitismus, der nach 1938 eskalierte und nach 1945 im Untergrund weiter wirksam blieb, glaubte Kreisky daher selbst nie, eine Spitzenfunktion in der Politik erreichen zu können. Häufig benützte er das Diktum vom »besten zweiten Mann«. Gleichzeitig gab es bereits in seiner Mittelschulzeit nur ein klares Ziel: Politik zu machen.

Aufgrund dieser Situation, die durch den sozialen Aufstieg seiner Familie – und die großbürgerliche Verwandtschaft zur Felix-Dynastie in Znaim – noch verstärkt wurde, war Kreisky in einer doppelten Minderheitenposition. Als Jude und Intellektueller wurde er von der Sozialistischen Arbeiterjugend nur nach langem Zögern akzeptiert. Kreisky versteckte seine bürgerliche Herkunft nicht, was auch die teuren Anzüge eines verstorbenen Cousins unterstreichen sollten, aber er wollte nicht in den Intellektuellenzirkeln des Verbands Sozialistischer Mittelschüler bzw. Studenten politisch aktiv sein. Er suchte die Nähe zur Basis und ließ sich selbst durch unausgesprochenen (oder in der Illegalität durchaus ausgesprochenen) Antisemitismus nicht abschrecken.

Kreisky war bereits von frühester Jugend an etwas, was man heute als »Wissensmanager« bezeichnen würde. Er las unglaublich viel, insbesondere auch in der Zeit der Haft wegen illegaler politischer Aktivitäten während des Schuschnigg-Regimes 1935/1936. Gleichzeitig war er ein scharfer Analytiker seiner Umgebung; selbst die Haftzeit nützte er, um seinen Mithäftlingen näher zu kommen, um diese Menschen zu verstehen. Bereits vor 1938 zeichnete ihn die Tatsache aus, dass er gerne gegen den Strom Ideen entwickelte und diese umsetzen wollte. Pessimismus fehlte ihm völlig. So lebte er förmlich auf, als sich um die Jahreswende 1937/1938 eine Einheitsfront gegen den Nationalsozialismus und den »Anschluss« zu entwickeln schien; er weigerte sich einfach, den Fatalismus, den viele an den Tag legten, zu akzeptieren.

In einem Punkt war Kreisky vielen seiner Zeitgenossen voraus: Er war nie ein Deutschnationaler, trotz »großdeutscher« Onkel in der Familie (die beide im NS-Regime umkamen) und verstand sich als Produkt des Melting Pot der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wer Kreiskys Memoiren genau liest, wird auf Schritt und Tritt hinter scharfer Kritik an der Politik der Habsburger dieses tiefgehende Interesse am Großraum der Monarchie wieder finden, eine wichtige Voraussetzung für sein Denken in internationalen Zusammenhängen, das durch das Interesse für die Anti-Kolonialismusbewegungen und die Sozialistische Arbeiter-Internationale intellektuell bereits in den 1930er-Jahren weit über den »deutschen« Kulturraum in Europa hinausging.

Im Exil in Schweden verstärkte sich sein Österreich-Heimat-Gefühl, auch vor dem Hintergrund eines demokratischen und unprätentiösen Patriotismus, den er ab 1938 in Stockholm erlebte. Im Exil erweiterte sich auch sein Interesse an großen Räumen (z. B. bezüglich der Entwicklungen in China), aber auch an der Monarchie. Seine Österreich-Begeisterung, die er in der Unterstützung für österreichische Militärflüchtlinge (die positive Bezeichnung für Deserteure aus der Deutschen Wehrmacht) und in der Exilorganisation unter Beweis gestellt hatte, konnte selbst nach Kriegsende durch die Einreisesperren der US-Besatzungsbehörden nicht gebremst werden. Mit einem französischen Permit schlug er sich von Vorarlberg aus 1946 nach Wien durch, um dort mit einer neuerlichen Ausgrenzung konfrontiert zu werden. Trotz persönlicher Begeisterung vieler Freunde aus der Jugendbewegung über seine Heimkehr schickte ihn die Parteispitze um SPÖ-Vizekanzler Adolf Schärf und Bundespräsident Karl Renner zurück in den Norden Europas: Der junge jüdische Intellektuelle sollte offenbar vorerst von der Partei ferngehalten werden. Der Posten als Zugeteilter eines schrulligen postmonarchistischen Gesandten in Stockholm war keineswegs eine adäquate Beschäftigung für den höchst aktiven Exilpolitiker Kreisky, der aber auch sehr rasch mit dieser Niederlage fertig wurde. Die Erkrankung seiner Frau Vera, die er 1942 geheiratet hatte, verlängerte den Aufenthalt in Schweden, sodass er erst 1951 zurückkam.

Dass Kreisky dann so rasch in die Spitzenpolitik aufrückte, war reiner Zufall und hatte primär mit Bundespräsident Theodor Körner, dem früheren Wiener Bürgermeister und k. u. k. Oberst und Generalstabschef der 1. Isonzoarmee, zu tun. Als Kreisky in der wirtschaftspolitischen Abteilung des Bundeskanzleramtes, Auswärtige Angelegenheiten arbeitete, suchte Schärf einen politischen Sekretär für den höchst unberechenbaren Körner, der überdies aufgrund seines Alters an Schwerhörigkeit litt. Kreisky wurde ausgewählt, baute rasch seine Stellung in der Präsidentschaftskanzlei aus und konnte ein sehr gutes Vertrauensverhältnis mit Körner entwickeln. 1953 wählte ihn Schärf als Staatssekretär aus, auch um ein positives Zeichen in Richtung Körner, mit dem es latente Konflikte gab, zu setzen.

In weiterer Folge sollte Kreisky als Staatssekretär eine wichtige analytische und vermittelnde Rolle bei den Staatsvertragsverhandlungen spielen und entwickelte sich sehr rasch zum außenpolitischen Kopf der SPÖ. Doch die innerparteiliche Karriere sollte er in der niederösterreichischen »Wüste« fortsetzen; die Partei des »Roten Wien« hatte Kreisky auch nach 1945 trotz engagierter Versuche des Gewerkschaftsfunktionärs und späteren ÖGB-Präsiedenten Franz Olahs abgelehnt. Daher zog er 1956 als St. Pöltner Nationalratsabgeordneter in den Nationalrat ein.

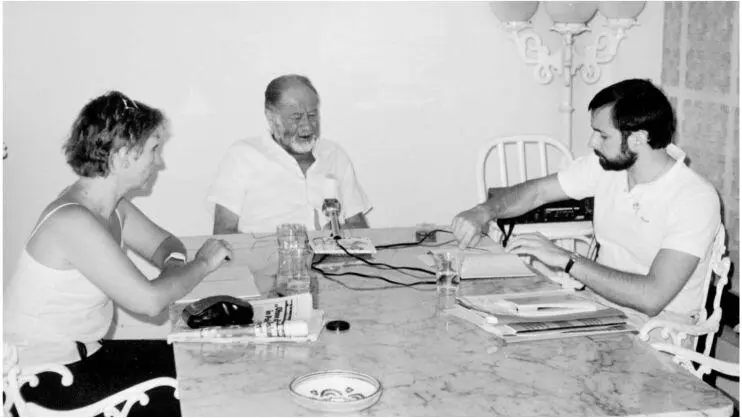

Bei den Aufnahmen zu seinen Erinnerungen: Bruno Kreisky im Gespräch mit Margit Schmidt und Oliver Rathkolb.

Als Außenminister von 1959 bis 1966 überraschte Kreisky die politische Szene und vor allem die Wählerinnen und Wähler, als er ein bisheriges ÖVP-Thema, die Südtirolfrage, in das Zentrum seiner Aktivitäten stellte, vor der UNO engagiert für die Minderheitenrechte in Südtirol eintrat und fast mit Saragat eine Autonomielösung ausgehandelt hätte. Auch im Ministerium selbst betrieb er nicht die übliche Parteipolitik, sondern setzte auf unabhängige Diplomaten, aber auch ÖVP-Mitglieder. Trotzdem wurde er in dieser Zeit der zunehmend über die SPÖ-Wählerschaft hinausgehenden Popularität immer wieder in der rechten Boulevardpresse als »Emigrant« und »Jude« attackiert.

Читать дальше