Der frontale Unterricht hatte damals den Vorrang. Nach Einstimmung oder Hinführung folgte der Lehrervortrag, und Wiederholungen und Übungen dienten danach der Festigung des Wissens und Könnens. Die Mädchen und Jungen folgten gutwillig unserer Unterrichtsführung. Sie hatten Respekt vor den Lehrern, waren aus Gewohnheit autoritätsgläubig und fügten sich im Allgemeinen unseren Forderungen. Wenn man nicht grundsätzlich ungeschickt oder unpädagogisch vorging, entstanden kaum nennenswerte Disziplinprobleme. Natürlich gab es in jeder Klasse den einen oder anderen „schwierigen“ Schüler, auf den sich der Lehrer einzustellen hatte. Doch die damals an unserer Schule herrschende gute Lern- und Arbeitsatmosphäre begünstigte die Arbeit des Lehrers. Die öffentliche Meinung unter den Schülern einer Klasse war fast immer gegen Faulenzer und Störenfriede gerichtet. Eine solche Mehrheit war möglich, weil damals – nach dem Prinzip der Einheitsschule – bis zur 8. Klasse alle Kinder, „gute“ wie „schlechte“ Schüler, gemeinsam unterrichtet wurden und die „positiven“ in der Klassengemeinschaft „guten“ Einfluss nehmen konnten. Zum anderen waren die Nachkriegsjahre mit Not und Armut, auch mit der üblichen oder erneut erzwungenen Unterordnung nicht dazu angetan, dass man sich mutig oder absichtlich dem Lehrer widersetzt hätte. Ich denke auch, Schüler und Lehrer fühlten sich – ähnlich wie in einer Notgemeinschaft – miteinander verbunden. Und wenn der Lehrer sichtbar einen Fehler machte oder irgend etwas nicht wusste und dies offen eingestand, dann verlor er längst nicht sein Gesicht. „Das müssen wir klären!“ so könnte er gesagt und damit die Kinder einbezogen haben in das selbstverständliche gemeinsame Streben nach Wissen und Können.

Ich fühlte mich als Lehrer gut damals – im Unterricht wie im Zusammensein mit meinen Schülern. Man vertraute mir … .

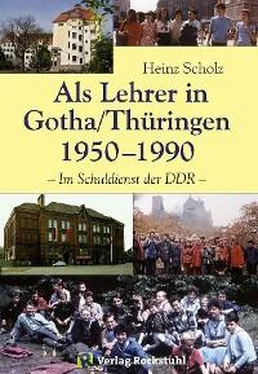

Ein erschwerender Umstand für uns Lehrer/innen waren die hohen Klassenstärken. Meine erste Klasse 1950 hatte 45 Mädchen und Jungen. Da saßen sie eng gedrängt in den alten Viersitzer-Bänken; jedoch gab es dadurch noch genügend Platz im Klassenraum, und der Lehrer konnte diesen dichten Schüler-Block gut übersehen. Auch die schriftlichen Korrekturen in so hoher Zahl forderten vom Lehrer mehr Kraft und häusliche Arbeitszeit. Gemäß dieser hohen Klassenfrequenz brauchte der Klassenlehrer auch mehr Zeit für die individuelle Förderung und Betreuung der Schüler und für die Zusammenarbeit mit den Eltern. – Nur langsam konnte man in den folgenden Jahren die Klassenstärken reduzieren.

Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder

Sorge und Skrupel bereitete mir, besonders in jenen ersten harten Jahren der DDR, die gerechte Bewertung von Leistungen, Charakter und Persönlichkeit eines Schülers unter Berücksichtigung seines sozialen Milieus. Denn die Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder, ein vom Staat dem Lehrer vorgegebener politisch-ideologischer Erziehungsauftrag, hatte höchste Priorität!

Diesem Prinzip wollte ich, selbst aus dem Arbeiterstand kommend, auf vernünftige Weise gern nachkommen, wenn man bedenkt, dass bei Kindern aus unbemittelten Arbeiterfamilien Bildungsvorlauf und -unterstützung geringer war als bei Kindern in Familien des Bildungsbürgertums. Und es ist unter demokratischen Verhältnissen selbstverständlich, den Unbemittelten zu gleichen Bildungschancen zu verhelfen und sich solcher benachteiligten Schüler in der Schule entsprechend anzunehmen.

Aber die Vorschrift, Arbeiterkinder aus rein politischen Gründen zu privilegieren, sie anderen tüchtigen und ebenso charakterlich wertvollen Kindern vorzuziehen, das hat in Einzelfällen zur Gewissensbelastung des Lehrers geführt. Da wurde beispielsweise ein „bürgerlicher“ Schüler mit einem Leistungsdurchschnitt von 1,7 abgelehnt, während ein Arbeiterkind mit 2,3 zum Oberschulbesuch zugelassen wurde. Besonders, wenn es sich bei dem Kind „bürgerlicher Eltern“ um einen leistungsfähigen, sozial positiv eingestellten, charakterlich anständigen jungen Menschen handelte, war eine Zurückstellung und Ablehnung von Seiten der Schule kaum zu unterstützen. Man hätte beiden Schülern zu gern die Chance eines Oberschulbesuchs eingeräumt. Wahrscheinlich hätte der Junge mit 2,3 auch fleißig gearbeitet, hätte seine sozial begründeten Defizite ausgleichen können und wäre gut bis ins Abitur gekommen. Aber den bis dato Leistungsfähigeren einfach ausschließen, das konnte man ebenso nicht vertreten. Infolge dieser Förderungsbedingungen durfte jede „Grundschule“ bei den Abgängern nach der 8. Klasse ein vorgegebenes Limit von Oberschulzulassungen nicht überschreiten. Und der Anteil der Arbeiter- und Bauernkinder sollte, wenn ich mich recht erinnere, etwa 60 % betragen. Dafür gab es kein Gesetz, lediglich verbindliche Direktiven für Lehrer und Schulleitung. Die Anträge der Eltern mussten zunächst dem „Pädagogischen Rat“ (Lehrerkollegium) vorgelegt werden. Wir Lehrer sondierten und prüften, welche Anträge der Kategorie „Arbeiterkind“ zugeordnet werden können. Dabei bemühten wir uns, wenn angebracht, beruflich bzw. sozial nicht eindeutig zu definierende Elternhäuser unter die Rubrik „Arbeiterfamilie“ einzuordnen.

In manchen Fällen wurden Zustimmungen der Schule von der „Abteilung Volksbildung beim Rat des Kreises“ (Schulamt) zurückgewiesen. Dann erinnere ich mich eines Falles, wo wir Lehrer an der Schule einen Schüler mit „bürgerlicher Herkunft“ auf Grund seines Leistungsdurchschnitts von 2,3 und nachlässiger Lernhaltung abgelehnt hatten, der dann aber, nachdem die gewichtigen Eltern vor dem Schulrat starken Protest eingelegt hatten, gegen unsere Entscheidung doch noch zur Oberschule zugelassen worden war.

In diesen ersten Jahren meiner Löfflerschulzeit hatten wir Jahr für Jahr die gleiche schwere Aufgabe, möglichst gerecht zu entscheiden, wer es verdiente, eine weiterführende Schule besuchen zu dürfen. Erst später, im Laufe der 60er Jahre wurde das verordnete Kriterium „Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder“ einem zweiten ähnlichen politischen Kriterium etwa gleichgestellt.

Parteilichkeit und Gesellschaftliche Arbeit

Die „Parteiliche Haltung“und die „Gesellschaftliche Arbeit“einer Schülerin oder eines Schülers sollten zunehmend als ebenso wichtige Kriterien für die charakterliche Beurteilung „herangezogen“ werden. Mit den Jahren wurde das Maß des „parteilichen“ Auftretens bzw. der „klassenbewussten“ Einstellung und der „gesellschaftlichen Arbeit“ an erste Stelle gesetzt.

„Parteiliches, klassenbewusstes Verhalten“ war abzulesen an erkennbaren politischen Überzeugungen und offenen politischen Bekenntnissen. Es war auch beweisbar durch Mitgliedschaft und „aktive“ Mitarbeit in einer politischen Organisation (Junge Pioniere/FDJ) und Teilnahme an der Jugendweihe. Gesellschaftliche Arbeit leistete ein/e Schüler/in zum Beispiel, wenn er/sie im Verband der Jungen Pioniere oder in der FDJ eine leitende Funktion ausübte und an Arbeitseinsätzen, Altstoffsammlungen, politischen Aktionen und schulischen Veranstaltungen aktiv mitwirkte.

Etwa mit Ende der 50er Jahre wurden wir Deutschlehrer angewiesen, den Aufbau und die Gestaltung eines Deutsch-Aufsatzes in den oberen Klassen so zu lehren und zu üben, dass der Schüler in seiner schriftlichen Darlegung oder bei Abschluss seiner Erörterung seine „parteiliche Meinung“ – in Beziehung zum Thema – schriftlich zum Ausdruck bringen sollte! Man erwartete damit keine ehrliche subjektive Wertung bzw. Meinungsäußerung, sondern meinte eine im Sinne der SED-Ideologie formulierte „parteiliche“ Stellungnahme. Das verführte den Schüler oft zu verkrampfter Heuchelei, weil er wusste, seine „Parteilichkeit“ könne ihm zu einer besseren Zensur verhelfen. Zum anderen vermochte der Lehrer auch, wenn er es für angebracht hielt, einen schwachen Aufsatz, der mit so einem „parteilichen“ Anhängsel endete, aufzuwerten.

Читать дальше