Abgewickelt werden die Klosteraufhebungen von einer „Geistlichen Hofkommission“, zu deren umfangreichen Aufgaben auch die Gründung neuer Pfarren gehört – damit soll eine bessere seelsorgerliche Betreuung der Gläubigen gewährleistet sein. Die Kirche reagiert auf diese spektakuläre Aktion mit der Reise von Papst Pius VI. im Frühjahr 1782 nach Wien; in den Gesprächen mit dem Heiligen Vater bleibt Joseph II. allerdings im Wesentlichen bei seinen Entscheidungen. Das emotionslose Urteil des Kaisers: „Unsere Verhandlungen haben schließlich zu nichts geführt.“

Kaiser Joseph II. bleibt in den Gesprächen mit Pius VI. bei seinem Reformkurs: der Papst beim Besuch der Michaelerkirche in Wien. Gouache von Anton C. Kaliauer, 1782.

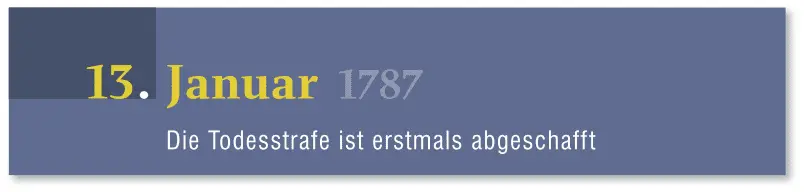

Das Josephinische Strafgesetz

Mit Patent vom 13. Januar 1787 wird von Joseph II. das Allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung, ausgearbeitet von der „Kompilationshofkommission“ der Obersten Justizstelle, verkündet und tritt noch am selben Tag in Kraft. Das neue Strafgesetzbuch löst die umstrittene Constitutio Criminalis Theresiana aus dem Jahre 1768 ab und setzt zukunftsweisende Maßstäbe: Erstmals wird in den habsburgischen Erblanden die Todesstrafe im ordentlichen Strafverfahren abgeschafft, vorgesehen bleibt sie nur mehr für Verfahren vor dem Standgericht, also in der Militärgerichtsbarkeit. Endgültig abgeschafft sind nunmehr auch alle Verstümmelungsstrafen wie das Ohrenabschneiden, das man einst so gerne bei den widerspenstigen Bauern angewandt hatte. Ausdrücklich wird noch einmal die Folter als Instrument zur Wahrheitsfindung verworfen; „Ketzerei“, „Zauberei“ und „Hexerei“ sind keine Verbrechen mehr.

Joseph, der Nützlichkeitsfanatiker und aufgeklärte Despot, setzt auf Verurteilungen zu schwerer, der Allgemeinheit dienender Arbeit; eine dieser neuen Sonderstrafen, die als Äquivalent für die Todesstrafe dienen, ist die Verurteilung zum „Schiffsziehen“ im Osten des Reiches, einer Strafe von bizarrer Härte, die an die Galeeren alter Zeit erinnert. Das Ziehen der Schiffe entlang der Flüsse Save, Kulpa, Donau, Drau und Theiß kommt einem Todesurteil gleich: Nur wenige der Unglücklichen, die zu dieser qualvollen Sklavenarbeit auf den sumpfigen Treppelwegen verurteilt werden, überleben die unmenschlichen Bedingungen länger als zwei Jahre. Penibel wie immer überwacht Joseph genau die Durchführung seiner Anordnungen und zeigt sich taub gegen alle Vorhaltungen, die die Inhumanität dieser Strafe anprangern. Auch sonst bleibt so manches inhumane Element im Kanon der Strafen bestehen: das Brandmarken mit glühendem Eisen, das Stehen am Pranger und die Prügelstrafe sowie „langwierige“ Gefängnisstrafen bis zu hundert (!) Jahren. „Verbrecher“ erhalten ihren Status weiterhin in den Körper eingebrannt und eingebleut, werden so vor der Gesellschaft als „Ausgestoßene“ gebrandmarkt. Josephs Neffe Franz II./I. wird mit dem „Kriminalpatent“ vom 2. Januar 1795 die Todesstrafe für das Delikt „Hochverrat“ wieder einführen.

Der Täufer Leonhard Schiemer

Seine Lehre birgt Explosivstoff und fordert weltliche und kirchliche Obrigkeit gleichermaßen heraus: Für jeden echten Christen, so verkündet der Täufer-Apostel Leonhard Schiemer, sei der Verzicht auf privates Eigentum selbstverständlich, ebenso der Verzicht auf Gewalt. Und nur der „innere Mensch“ sei fähig, das unmittelbare Wort Gottes zu hören, jenes Wort Gottes, das den Menschen zur opferbereiten Nachfolge Christi veranlasse. Das Leiden wird von ihm zur mystischen Erfahrung schlechthin erklärt und theologisch begründet: Christus selbst leide in den Gläubigen an dieser Welt.

Leonhard Schiemer, geboren in Vöcklabruck, das Geburtsdatum ist unbekannt, erlernt zunächst das Schneiderhandwerk, will dann Priester werden und tritt schließlich ins Barfüßerkloster in Judenburg ein, das er angeblich nach sechs Jahren „fluchtartig“ verlässt. Er geht nach Nürnberg, arbeitet wieder als Schneider und knüpft hier erstmals Kontakte zur Täuferbewegung, die ihn veranlassen, nach Nikolsburg (Mikulov) in Mähren zu ziehen. Hier lernt er die Täufergemeinde Balthasar Hubmaiers kennen, dann übersiedelt er nach Wien, wo er sich zu Pfingsten 1527 von Oswald Glait taufen lässt und als Mitglied der Wiener Täuferkirche von Hans Hut seine missionarische Tätigkeit beginnt. Im August 1527 nimmt Leonhard Schiemer an der Augsburger Märtyrersynode teil und wird von dort als „Sendbote“ nach Tirol gesandt; er wählt Rattenberg als Standort für seine Tätigkeit. Das kleine Städtchen, erst seit dem Kölner Schiedsspruch von 1504 bei Österreich, beherbergt eine kleine Täufergemeinde, die ihn sofort zu ihrem Bischof wählt.

Inzwischen hat jedoch Ferdinand I., der Bruder Karls V., bereits seinen „Kreuzzug“ gegen die verdambte Ketzerey begonnen, unablässig fordert der junge Habsburger von seinen Beamten hartes Durchgreifen, ja, er verlangt Todesurteile für die widertauffer , wo diese für Milde und Nachsicht stimmen. So sind auch Leonhard Schiemer nur wenige Wochen vergönnt, in denen er durch seine Predigten neue Anhänger gewinnen kann; er wird verhaftet und eingekerkert, während seiner Untersuchungshaft arbeitet er an der Abfassung neuer „Sendschreiben“ an die Gläubigen. Anfang Januar 1528 unternimmt er einen Fluchtversuch, der jedoch scheitert, er wird dem Scharfrichter übergeben und nach Folterungen am 14. Januar in Rattenberg enthauptet.

Einige der von einem mystischen Grundton getragenen Kirchenlieder Leonhard Schiemers haben bis heute im Liedgut der „Hutterischen Brüder“ überlebt; der Verfolgung und dem Martyrium der Täufer setzt er in einem berührenden Klagelied ein Denkmal. Darin heißt es:

Man hat sie an die bäum gehenkt,

erwürgt und zerhawen,

Heimlich und öffentlich ertrenckt,

vil Weiber und jungfrawn.

Die haben frey Ohn alle schew

Der warhait zeugnuss geben,

dass Jesus Christ die warhait ist (…)

Bis 1540 werden in Rattenberg weitere 70 Täuferinnen und Täufer für ihren Glauben sterben.

Der erste öffentliche Schwurgerichtsprozess

Der Verhandlungsbeginn ist für 9.30 Uhr angesetzt. Vor Gericht steht die 19-jährige, „nett“ gekleidete Dienstmagd Cäcilia Hunger, angeklagt wegen des „Verbrechens der Brandlegung sowie der Übertretung des Diebstahls und der Veruntreuung“. Am 28. September 1850 habe sie, so die Anklageschrift, im Hause ihres Dienstherren Daniel Oberbauer, Gumpendorf Nr. 532, gegen sieben Uhr abends mehrere brennende Zündhölzchen auf den Strohsack und die Kotzen eines Betts am Dachboden geworfen; in dem durch den Brand entstandenen Tumult habe sie dann die Brieftasche des Daniel Oberbauer mit 21 Gulden entwendet. Nach einer Anzeige ihres Dienstherrn beim Bezirkskommissariat Mariahilf sei sie arretiert und bis zum heutigen Tage „in Untersuchung“ gehalten worden. Das Feuer habe keinen großen Schaden angerichtet.

Читать дальше