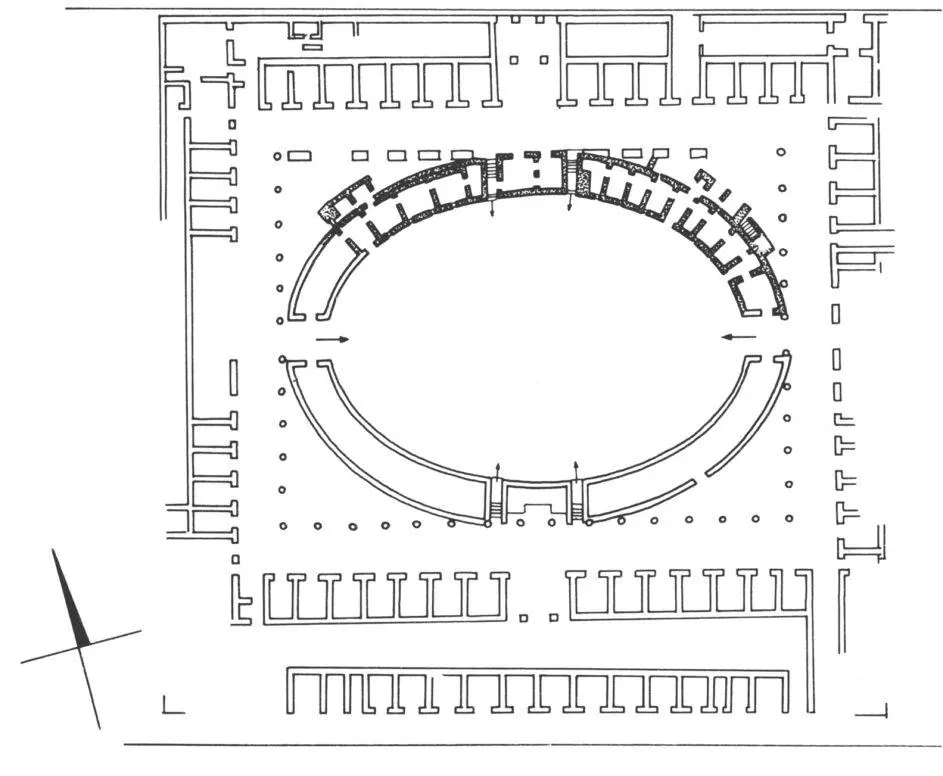

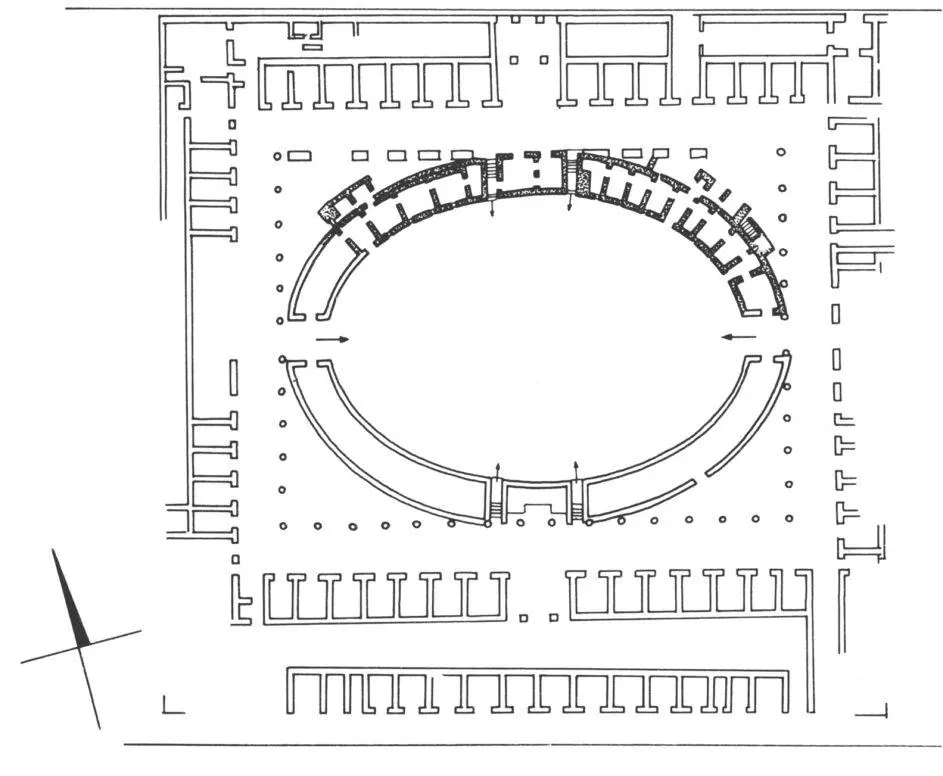

Der Zentralgang, der sich unter dem Osteingang fortsetzte, verband die unterirdischen Räume des Amphitheaters mit dem Ludus Magnus, der nahe gelegenen Gladiatorenkaserne (Abb. 11). 13Heute sind noch die Spuren von Umbauarbeiten, Restaurierungen und Wiederaufbauten zu sehen, die durch Brand- und Naturkatastrophen sowie durch Abnutzungen erforderlich waren. Der Zerfall des Untergeschosses markierte das Ende der Gladiatorenspiele und führte schließlich zur Aufgabe des gesamten Gebäudes.

Abb. 11:Rom, Ludus Magnus, Grundriss.

10

Graefe 1979, 56–61 Abb. 62–68 Taf. 55–63.

11

Ebd., 61 Taf. 63,3; Hufschmid 2009, 416 Abb. 155 links.

12

Hufschmid 2009, 468 Abb. 239.

13

Coarelli 2001, 147–151 Abb. 1–4; Bosso – Moesch 2001, 320 Nr. 8 mit Abb.; Coarelli 2003, 204–207 mit Plan.

Bauphasen des Kolosseums:

Archäologische Befunde

Ausgrabungen rund um die Meta Sudans

Auf den Ruinen von älteren, vermutlich durch den neronischen Brand zerstörten Häusern nordsüdlicher Ausrichtung entstanden ab 64 n. Chr. östlich und nördlich der späteren Meta Sudans äußerst stabile Substruktionen aus opus caementicium. Bei den Grabungen wurden 17 Räume ganz oder teilweise freigelegt. Diese Strukturen zu beiden Seiten einer schmalen Straße werden einer Terrassenarchitektur der Domus Aurea zugerechnet. 14Nachdem der Schutt des neronischen Brandes weggeschafft war, schüttete man das Gelände bis zu 4 m hoch auf. Diese Maßnahme wirkt wenig überzeugend. Wenn das Gelände tatsächlich um 4 m erhöht wurde, hätte man den Brandschutt einplanieren können. Es wurde aber nur eine dünne Schicht davon gefunden. Diese Niveauerhöhung brachte man in Verbindung mit dem aus der schriftlichen Überlieferung bekannten künstlichen See auf dem Gelände der Domus Aurea.

Statt das Gelände aufzuschütten und dann in diese Aufschüttung das Wasserbecken hinein zu graben, hätte man den See einfach direkt im Gelände ausheben können.

Die Substruktionskammern von 7 × 4 m Größe sind nach Westen und Osten geöffnet. 15Deren Stirnseiten bestanden auf der Ostseite aus feinem Ziegelmauerwerk, in dem auch wiederverwendete Fragmente von tegolae zu erkennen sind. Als Beischlag für den Kern des opus caementicium diente ebenfalls Ziegelbruch. Die bis in eine Tiefe von 6 – 7 m reichenden, in eine Schalung gegossenen Fundamente bestehen dagegen aus caementicium mit gemischten Beischlagstoffen. Die Kammern zeigen an den Wänden keine Spuren einer Verkleidung, ebenso sind keine Partien von Fußböden feststellbar.

In den 1986 ausgehobenen Gräben für neue Gasleitungen an der Westseite des Kolosseums zeigten sich Baureste, die angeblich eine Fortsetzung dieses Substruktionssystems nach Norden belegen. Weitere Mauerzüge nördlich des Amphitheaters wurden 1992 angeschnitten. 16Die Rückwände der nördlich der Meta Sudans gelegenen Räume 1–10 traten westlich des Kolosseums noch einmal zu Tage. 17Östlich der Kammerreihen zeigte sich in den Gasleitungsgräben ein anderes Substruktionssystem mit größeren Räumen. Als westlicher Abschluss dieser Struktur diente ein auf der Forma Urbis verzeichneter Mauerabschnitt in Nord-Süd-Richtung. Die Anhaltspunkte für diese weiter östlich liegenden Substruktionen sind allerdings gering. Von den vier rekonstruierten Pfeilern wurden nur Reste von zwei Objekten gefunden. Diese setzte man in Zusammenhang mit zwei Mauerzügen. Es ergeben sich Räume, welche die dreifache Spannweite in Ost-West-Richtung aufweisen wie die südlich der Meta Sudans ausgegrabenen Kammern. Aufgrund der schwächeren Struktur erscheint es sehr fraglich, ob überhaupt von Substruktionen gesprochen werden kann. Es können jedenfalls nicht beide Architektursysteme in einem Atemzug genannt und als Terrassenunterbauten definiert werden. 18

Die Kammerreihen bei der Meta Sudans tangieren nicht das Kolosseum, sondern streichen westlich von diesem vorbei. Das östliche Raumsystem in der vorgeschlagenen Rekonstruktion scheint dagegen von dem Amphitheater gestört zu werden. Die Beweislage für diesen Sachverhalt ist allerdings schwach. Über die Zeitstellung der östlichen Räume ist nichts bekannt. Nicht zwangsläufig müssten diese Strukturen und das Amphitheater auf eine zeitliche Abfolge schließen lassen. Der Grabungsbefund gestattet auch die Interpretation, dass die Räume an ein bestehendes älteres Amphitheater angebaut sein könnten, denn eine Berührung zwischen dessen Außenfassade und dem postulierten Gebäude wurde nicht gefunden. Die später mit den östlichen Substruktionen verbundenen Mauerreste im Nordwesten des Kolosseums setzen deren Raumsystem nicht fort. 19Die Orientierungen der Mauern bleiben gleich, aber in diesem Bereich fanden sich weder die für das südöstliche Raumsystem kennzeichnenden Mauerpfeiler, noch ähnliche Raumgrößen. Vermutlich wurde von den neuen, nicht weiter erläuterten Leitungskünetten für die 1992 erneuerten Gasleitungen ein anderes Gebäude angeschnitten. Wie auch immer die beiden Substruktionssysteme und die anderen Mauerzüge zu interpretieren sind, so reichen die ausgegrabenen Reste keinesfalls für die Rekonstruktion des von Sueton erwähnten künstlichen Sees aus. Trotzdem wird an seiner Existenz und an den postulierten Maßen festgehalten. 20Für ein Wasserbecken mit einer Fläche von ca. 40.000 qm gibt es keinerlei archäologische Beweise; es wurden auch keine Wasserzu- oder -ableitungen gefunden, die für eine Anlage dieser Dimension ebenfalls reichlich ausgelegt gewesen sein müssten.

Ausgrabungen in der Arena des Kolosseums

Bei den Ausgrabungen in den Jahren 1986, 1995 und 1998/1999 im Bereich der Arena kamen in fünf der acht Schnitte ältere Baureste zum Vorschein. 21Die Strukturen wurden in das jüngere Bauwerk integriert oder von ihm gestört. In den Grabungsfeldern von 1, 19 und 27 aus den Jahren 1986 und 1995 wurden Tuffmauern freigelegt. An ihnen ist eine Ost-West orientierte Verbauung des Geländes ablesbar, die in die Zeit vor der Herrschaft Neros zu datieren ist. In Schnitt 1 legt sich ein Boden in opus signinum darüber. Dieser ist den Fußböden der Domus unter dem Tabularium und der Kammern des von Portiken umgebenen oberen Hofs des Heiligtums von Praeneste ähnlich. Aufgrund der Übereinstimmungen mit den verglichenen Böden sind die Bodenreste unter dem Kolosseum entweder in die letzten Jahrzehnte des 2. oder spätestens in die 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. zu datieren. 22Auf dem Boden befindet sich ein Brandschutt, der wie fast alle Brandschichten im Bereich des Kolosseums in Verbindung mit dem neronischen Stadtbrand gebracht wird.

Im Schnitt 1995 zeichnen sich drei ältere Bauphasen ab. Über der ältesten freigelegten Quadermauer zeigten sich Spuren eines jüngeren Mauerzugs und schließlich ein Stampfboden. Aus der unregelmäßigen Anordnung der Mauerreste und der Existenz mehrerer älterer Bauphasen wird auf eine lebhafte Bautätigkeit in der späten Republik geschlossen. Auf der Tuffmauer US 18 ruht unmittelbar die als flavisch angesehene Bodenplatte aus opus caementicium 23, die sogenannte Masicciata, die auch die Peperinmauer US 1915 in Schnitt 19 überdeckt. In die als Masicciata bezeichnete Schicht wurden die einzelnen Tuffquader der aufgehenden Mauern um einige Zentimeter eingetieft. Nur in Schnitt 27 liegt zwischen der Quadermauer eine Planierschicht mit Travertin- und Tuffbrocken sowie umgelagerten Keramikfragmenten aus dem 3. – 1. Jh. v. Chr. 24Diese Planierung kam auch in Schnitt 6 zum Vorschein 25, die beim Abriss der Vorgängerbebauung und der Einebnung des Geländes in Niveauhöhe von 15,50 – 15,71 m entstand. Von diesem Niveau aus wurden die Fundamentgräben der Tuffmauern ausgehoben, die sich unter der Masicciata fortsetzten. Es zeigten sich keine Anzeichen für ein künstliches Wasserbecken. Dieser Befund führte zu der Annahme, dass ein solches zwar existiert hatte, aber bei der Herstellung des sogenannten flavischen Bauniveaus völlig zerstört wurde. Die aus opus caementicium errichteten Fundamente des Kolosseums bestehen aus zwei ellipsenförmigen Ringen von 6 m Höhe. 26Der untere Ring wurde nur sehr beschränkt durch Grabungen und Bohrungen nachgewiesen, der obere Ring ist sichtbar. An der Südseite des Amphitheaters kam die äußere Ringmauer des jüngeren Fundaments mit einer Breite von 1,20 – 2,50 m zum Vorschein, welche die Baugrube begrenzte. Die Fundamente setzen sich stufenförmig über die älteren Baureste hinweg.

Читать дальше