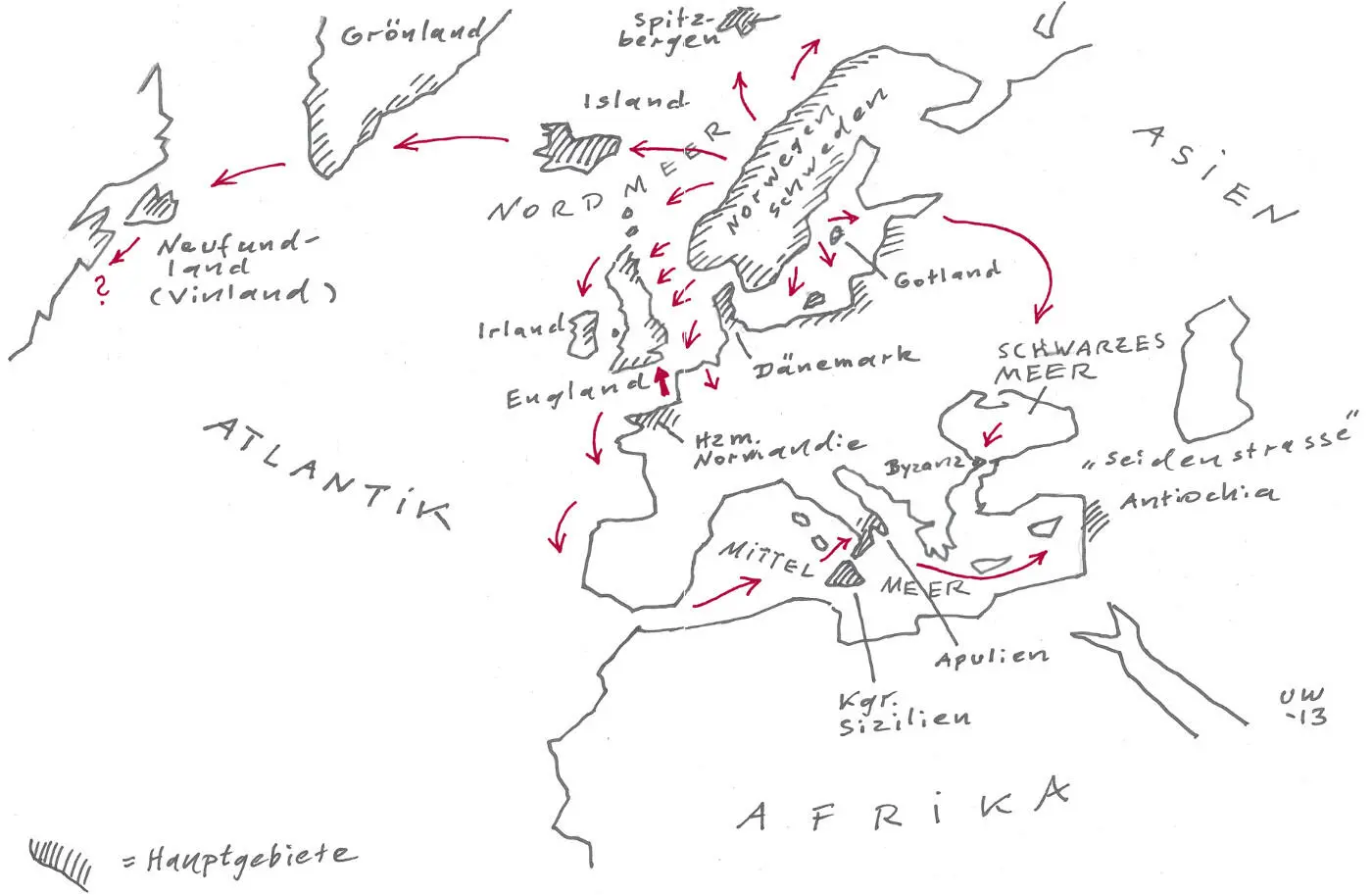

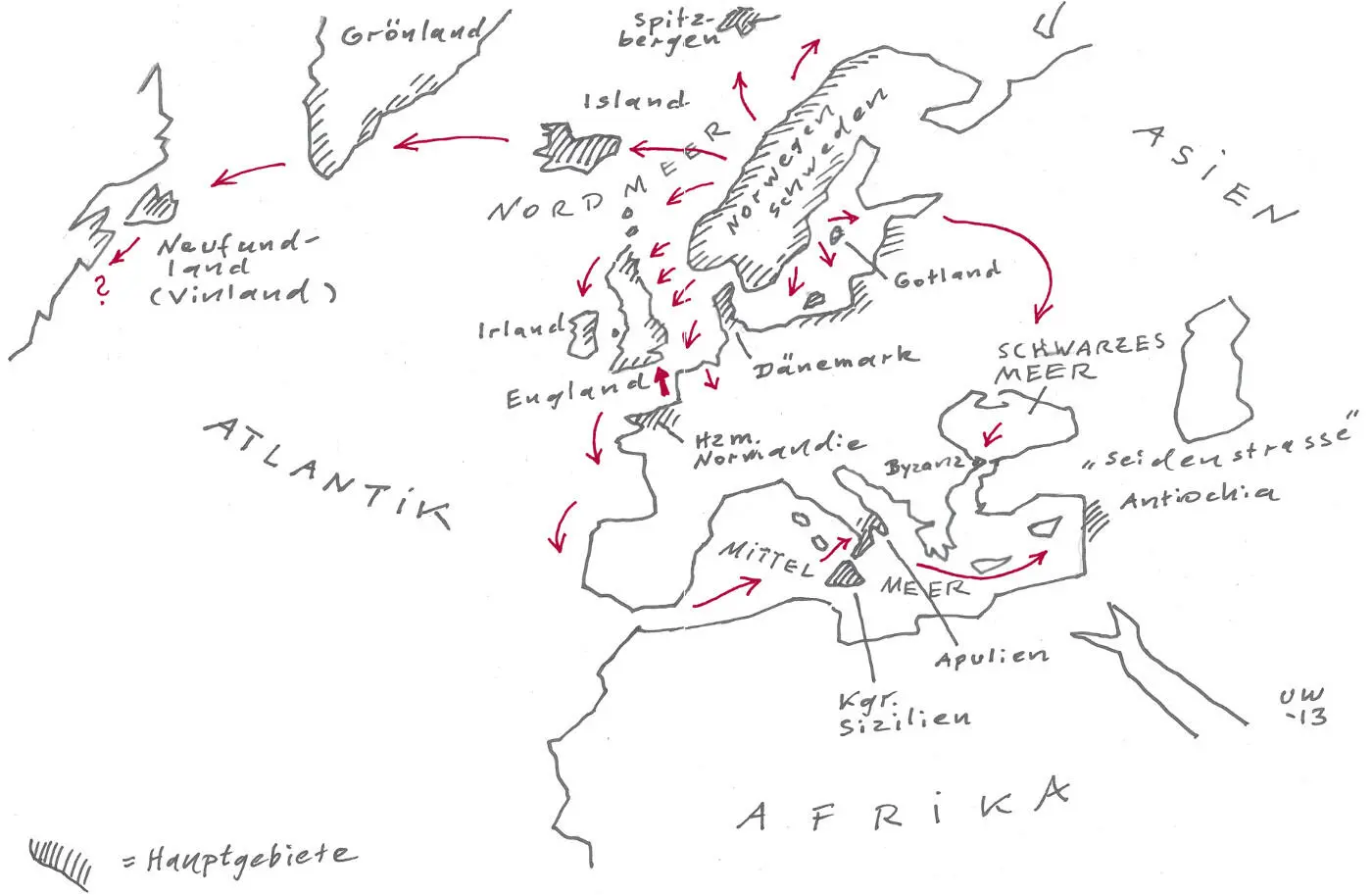

Abb. 4

Abenteurer und Piraten, Händler und Eroberer: die Welt der Wikinger und Normannen.

Die Wikinger sind die unmittelbaren Vorfahren jener Völkerschaften, die im weiteren Verlauf der mittelalterlichen Geschichte unter dem Namen Normannen in verschiedenen Bereichen des Abendlandes – und darüber hinaus! – so nachhaltig in den Gang der Ereignisse eingreifen und so spektakulär von sich reden machen werden.

Von der Rolle normannischer Herren im Mittelmeer und im Vorderen Orient wird noch einmal die Rede sein (S. 25 Gewiss, es ist ein heikles Unterfangen, wenn man so etwas wie einen Volks- oder Nationalcharakter postulieren will. Allzu viel Wunschdenken, Klischeehaftigkeit und Parteinahme treten bei solchen Versuchen zutage. Dennoch gibt es bisweilen Wesenszüge, die so wesentlich zu sein scheinen, dass sie aufs Ganze gesehen als typisch gelten können. Im Falle der Normannen werden einige solcher Eigenschaften immer wieder genannt und nicht selten sogar für die Grundlage ihrer unbestreitbaren Erfolge gehalten. So kommt der Begriff „Normannitas“ zu Stande, welcher gleichwohl problematisch bleibt und sicher manchen Beobachter zu dem Stoßseufzer veranlasst, das Phänomen sei wohl vorhanden, aber leider schwer zu fassen. Lassen wir einmal ein paar jener Wesenszüge Revue passieren, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden: Zielstrebigkeit und Willenskraft gehören dazu. In positiver Auslegung heißt das dann: Energie oder Durchsetzungskraft; negativ ausgedrückt nennt es sich eher: Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft. Was ein Normanne sich in den Kopf gesetzt hat, so empfindet es die Umwelt, das lässt er sich nicht ausreden, und wenn man mit ihm in einen Interessenkonflikt gerät, tut man gut daran, wirksam gerüstet zu sein. Gleich noch ein paar Gemeinplätze? Normannen, so scheint es, lassen sich eher als andere auf gewagte Unternehmungen ein, nicht zuletzt aus großem Selbstvertrauen bzw. wegen der hohen Meinung, die sie von ihrer eigenen Stärke haben. Man kann das Kühnheit nennen oder auch für blinden Wagemut halten. Jedenfalls ist es eine Eigenschaft, die oft zu erstaunlichen Leistungen führt, andererseits aber auch in einer Katastrophe enden kann. Sodann wird diesem Menschenschlag eine gewisse nüchtern abwägende und durchaus pragmatische Unvoreingenommenheit nachgesagt, ein kühl kalkulierender und illusionsloser Verstand; eine solche Haltung macht die Entscheidung für unkonventionelle Lösungen leichter und ermöglicht zielbewusst zupackendes Handeln. Dazu kommt auch die Fähigkeit, günstige Gelegenheiten rasch zu erkennen und abzusehen, welche Möglichkeiten sie bieten, ebenso wie die Geistesgegenwart und Entschlusskraft, eine solche Gelegenheit unverzüglich wahrzunehmen. Das Ergebnis solcher Verhaltensweisen verursacht bei anderen manchmal Staunen oder Verblüffung. In der Terminologie der klassischen Emblematik heißt das: „ Fortuna (das Glück) ergreift Occasio (die Gelegenheit)“. Oder als populäre Redensart: „Das Glück hilt dem Tüchtigen“. Keine Frage, dass man sich durch solche Eigenschaften bei Konkurrenten nicht gerade beliebt macht! Ist all das zusammengenommen „Normannitas“? Vielleicht. Etwas Neid mag bei solcher Einschätzung auch mit im Spiel sein. Und wohl auch ein gewisses Quantum durchaus angebrachter Vorsicht …

f.). Betrachten wir zuvor die erstaunliche Entwicklung, die sich in einem Gebiet anbahnt, das bis heute den Namen der „Nordmänner“ trägt. Gemeint ist selbstverständlich jene Küsten-Provinz im alten Gallien, also auf dem Boden des einstigen Römischen Imperiums und seiner „Rekonstruktion“, des karolingischen Kaiserreichs, und zwar in jenem Gebiet, das wir nach der Reichsteilung „west-fränkisch“ nennen – und das mehr oder weniger dem heutigen Frankreich entspricht.

Die Normandie – eine neue Heimat

Im Jahre des Herrn 911 geschieht an einem unscheinbaren Ort im westfränkischen Königreich, der den Namen Saint-Clair-sur-Epte trägt, etwas bei erster Betrachtung durchaus Unerwartetes: Ein Mann namens Rollo (auch Rolf oder Hrólf) schließt einen Pakt für den Frieden!

Dabei ist dieser Rollo nach allem, was wir wissen, ein äußerst kriegerischer Mann. Ein kühner und unternehmungslustiger Bursche, der in seinem bisherigen Leben kaum einem Risiko aus dem Weg gegangen ist, wahrscheinlich sogar ein rücksichtsloser Draufgänger, der sich stets genommen hat, was er haben wollte, und der vor Gewaltanwendung nicht zurückgeschreckt ist. Also eher ein blutrünstiger Räuberhauptmann als ein Staatengründer. Einer jener Anführer, unter deren Kommando die gefürchteten „Männer aus dem Norden“ an allen Küsten des Abendlandes geplündert und gemordet haben. Ein „Wikingerfürst“.

Kluge Entscheidung eines „einfältigen“ Königs

Und eben dieser Rollo willigt ein, sein Wort zu verpfänden für eine Abmachung die ihm zweifellos eine drastische Veränderung seiner Lebensweise auferlegt: Er nimmt es auf sich, sesshaft zu werden und einen Herren über sich anzuerkennen – zumindest nominell, auch wenn er möglicherweise ein paar geheime Vorbehalte hat. Er verpflichtet sich, Frieden zu halten. Und – dies nicht zuletzt: Rollo erklärt sich bereit, die christliche Taufe anzunehmen! Er schwört also seinen Göttern und Gewohnheiten ab. Diese Fakten scheinen festzustehen, wenn auch die ganze Geschichte dieses Vertrages in einer eher legendenhaften Form auf uns gekommen ist. Ein Wolf wird fromm? Was sind seine Gründe?

Nun ganz klar sehen wir das nicht. Rollo hat offenbar im Frühling des Jahres 911 einen größer angelegten Raubzug durch westfränkisches Gebiet unternommen und er kommandierte keineswegs eine zufällig zusammengestoppelte Räuberbande, sondern eine Truppe, die man wohl als ein Heer bezeichnen darf. Auch früher schon hatten sich ja Wikingertrupps zu stattlichen Armeen vereinigt, beispielsweise, wenn es darum ging, selbst größere Städte zu belagern. Hier und da ist es sogar zu Ansiedlungen auf dem Kontinent gekommen.

Nun ist Rollos Streitmacht bis in die Gegend von Chartres vorgedrungen, und plötzlich wendet sich das Blatt. Der Vorstoß ist, wie eine Überlieferung sagt, wider Erwarten ungünstig verlaufen. Eine Niederlage für die Sieggewohnten? Muss Rollo gegen seinen Willen zurückstecken? Oder ist ihm selbst bewusst geworden, dass er umdenken müsse? Jedenfalls: Es kommt zu Verhandlungen. Und die Position, die Rollos Gegner einnehmen, muss wohl wiederum als überraschend bezeichnet werden.

Um die Situation zu verstehen, muss man kurz einen Blick auf die politischen Verhältnisse im damaligen westfränkischen Reich werfen. Die Zeiten des fest gefügten und klar strukturierten Imperiums Kaiser Karls, den wir als den Großen ehren, sind längst vergangen. Nach dem Tod dieses Herrschers im Jahr 814 ist das Reich geteilt worden und im zunehmend wirren Kräftespiel der späten Karolingerzeit entbrennen immer wieder Machtkämpfe um die Nachfolge. So geschieht es im späten 9. Jh., dass Karl III. (geb. 879, gest. 929) auf den westfränkischen Thron gelangt. Bereits 893 wird er zum König erhoben, aber erst 898 allgemein anerkannt. Er verkörpert das Ende der berühmten Herrscherlinie, die sich vom großen Karl herleitet. Sein Beiname („ Simplex“ ) wird meist als „der Einfältige“ übersetzt, das Wort kann aber auch „schlicht“ oder „gradlinig“ bedeuten. Man möchte vermuten: Ein Beispiel dafür, wie wenig in der Politik – und ebenso in der Geschichtsschreibung – unauffällige Qualitäten von der eigenen Zeit und von der Nachwelt honoriert werden. Nur allzu oft gehört die Neigung der Völker und auch der Historiker den „großen Taten“, den „großen Tätern“ und den „großen Reichen“.

Читать дальше