Wäre Karrenberg, wie viele andere tonangebende Brüder , irgendwer im Irgendwo gewesen, hätte man sagen können, da hätte jemand eine Viertelstunde länger nachdenken sollen und kaum jemand hätte seine Veröffentlichungen registriert. Aber er war, außer den oben erwähnten Funktionen, die er innehatte, zudem Autor von Beiträgen für die Zeitschrift Gnade und Friede und Gute Botschaft , des Dillenburger Kalenders und der in Wuppertal erscheinenden Botschaft. Damit genoss er einen Vertrauensbonus in den hierarchisch strukturierten Brüdergemeinden. Dabei lief Karrenberg als Nichttheologe Gefahr, in Unkenntnis der historischen Zusammenhänge vor rund 2000 Jahren und mehr, nicht nur gefällige Interpretationen der Bibeltexte zu offerieren, sondern zuweilen auch gewagte Interpretationen. Denn wenn man die Bibel wörtlich nimmt, kann man damit auch das Böse legitimieren. Das ist die Tragik des tradierten Konzepts der Brüdergemeinden .

Die in den vorausgegangenen Kapiteln beschriebenen Verbrechen gegen die Menschheit , wie das internationale Militärgericht der Alliierten in Nürnberg urteilt, Eugenik und Rassenhygiene, sollten für alle Zeiten der Vergangenheit angehören. Denn vor Gott und dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das sichern heute die Universellen Menschenrechte wie auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland , in dem es unter anderem heißt: „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit […] (Art. 2 (1) GG). Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich […] (Art. 2 (2) GG). Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (Art. 1 (1) GG).“ Zumindest in Europa leben wir – Gott sei Dank – weitestgehend in Frieden. Wer hätte das vor 1945 gedacht? Keine Feindbilder mehr, keine Kopfgeburten mehr, die aus Menschen anderer Nationen, anderer Hautfarbe Feinde machen. „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden“, heißt es in Art. 3 (3) GG.

Wenn ich heute in der Düsseldorfer Altstadt in der Bolkerstraße oder an der Uferpromenade einen Wein trinke, genieße ich gleichzeitig das muntere Treiben des vorbeiziehenden, multikulturellen Publikums – eine bunte Vielfalt, fernab jeglicher eugenischer und rassenhygienischer Normerfüllung wie damals im Dritten Reich. Wer in der Altstadt oder auf der Prachtstraße Königsallee flaniert, erlebt zudem ein babylonisches Sprachengewirr – erst recht zu Messezeiten – von Menschen aus aller Herren Länder. Man begegnet allen Gesellschaftsschichten, jeder Hautfarbe, jeder Moderichtung. Japaner und Chinesen haben mit großen Kolonien ihren Wohnsitz und ihre Niederlassungen in Düsseldorf. Es gibt wieder eine Synagoge (seit 1948, vorher im großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts) und ein jüdisches Gemeindeleben – mit 7.000 Mitgliedern ist sie die drittgrößte Gemeinde in Deutschland. Anstatt Trennendes zu betonen, bemüht man sich, durch einen interreligiösen Dialog Brücken zu bauen. Große arabische Familien-Clans residieren im Sommer im Fünf-Sterne Breidenbacher Hof an der Königsallee, genießen das gemäßigte Klima, lassen sich in den Kliniken medizinisch runderneuern und gehen ausgiebig shoppen. Kein Mensch dreht sich um, wenn die Frauen in schwarzer Burka (Ganzkörperverschleierung) das Straßenbild verändern. Ein Großteil der Düsseldorfer Gastronomie würde zusammenbrechen, wären da nicht die Spanier, Italiener, Griechen, Türken, Japaner, Chinesen und Inder als Betreiber.

Im Rheinland ist man tolerant, kann spontan mit Menschen reden. Hier lässt jeder jeden leben wie sie/ er ist. Deshalb lässt sich’s hier so gut leben. Jeder Jeck is anders ist in Düsseldorf nicht nur eine Redensart, sondern auch Programm. Das ist ein Kontrast zu dem, was mit dem Dritten Reich hinter uns liegt, ein Stück weit auch in dörflichen Gemeinschaften wie auch in streng ausgerichteten christlichen Gemeinschaften.

Mit zwanzig Jahren zog ich nach Düsseldorf. Das ist nicht zuletzt der offenen, unverkrampften rheinischen Lebensart wegen für immer meine Heimat geblieben. Hier konnte ich durchatmen, mir letztlich alle privaten und beruflichen Wünsche erfüllen, unzensiert das kulturelle Leben mit Theater-, Ober-, Konzertbesuchen genießen. Nicht selten führte mich abends der Weg mit Kollegen in die Altstadt, der längsten Theke der Welt. Soziale Kontrolle war Vergangenheit. Dennoch besuchte ich auch in Düsseldorf weitere Jahre die Christliche Versammlung , sang im Chor und hatte vergnügliche Stunden vor allem mit Jugendlichen der Gemeinde, bis ich mich auch von dieser Umklammerung löste. Nun glaube ich zwar immer noch an ein Leben nach dem Tod, aber auch an ein Leben vor dem Tod. Nur noch in großen Intervallen erreichte mich in Düsseldorf der lange Arm der Erziehung meines Vaters.

Glaube nur, glaube nur,

armes Herze glaube nur,

was dein Gott dir hat versprochen,

geht’s auch gegen die Natur!

Er hat nie Sein Wort gebrochen:

Fühlest du, mein Herz, auch keine Spur,

glaube nur, glaube nur.

Glaube nur, glaube nur,

wenn dich das Gewissen schreckt,

und du fühlst dich schuldbeladen,

wenn die Sünde, aufgedeckt,

bei dir zeigt den ganzen Schaden!

Siehst von Bess’rung du auch keine Spur,

glaube nur, glaube nur.

Erbauungslied (Str. 1, 2) von Hermann Heinrich Grafe (1818–1869)

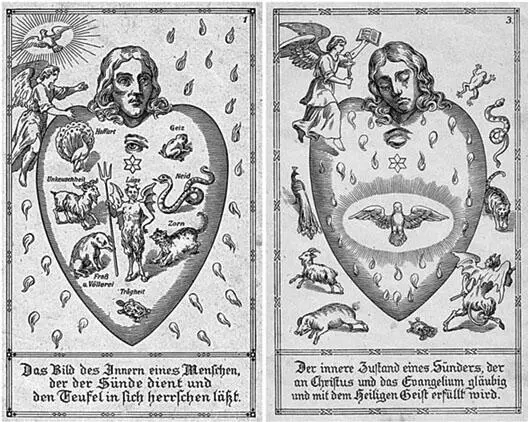

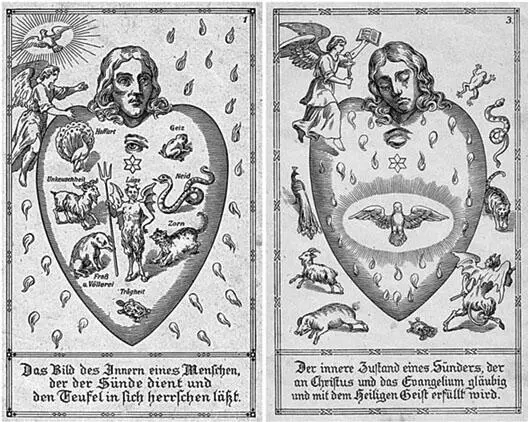

Als Kind wünschte ich mir, so wie die anderen zu sein und von meinen Eltern so akzeptiert zu werden, wie ich bin. Aber in einer Familie mit einem hohen Anspruch an Frömmigkeit war das nicht möglich. Das Prinzip religiöser Normerfüllung oder -abweichung, von gut oder böse, was für Christen zur Dauerreflektion, Selbstzensur oder sogar zum Dauerstress führen kann, war früher – vielleicht auch heute noch – für Mitglieder mancher Kirchen, besonders aber für Gläubige der Evangelischen Freikirchen – damit auch bei uns – Alltag. Dabei zeigen sogar Gestalten der Bibel, dass kein Geschöpf vollkommen ist. Das könnte entlasten und von der Forderung befreien, perfekt sein zu müssen.

Die Vorgaben, was sich schickt, was das Image schädigen könnte, bewegten sich dennoch in unserer christlichen Glaubensrichtung in einem engen Rahmen, der letztlich von einem speziellen Bibelverständnis vorgegeben war und ist.

Das Herz des Menschen

In der bereits zitierten Schrift Versammlungen der Brüder von Kurt Karrenberg aus dem Jahr 1960 ist zu lesen: „Wir halten an der Vollinspiration der Bibel fest und lehnen alle liberale Bibelkritik ab.“ 41Im Gegensatz zur historisch-kritischen Theologie sollten also Bibeltexte wortwörtlich absolut irrtumsfrei als Handlungs- oder Verbotsanweisung gelten. Obwohl die Bibel vor mehr als 2000 Jahren in anderen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen verfasst wurde, reichten die Verhaltensregeln bis hin zur Normierung für die Art der Frisur und Länge der Haare. Kein Geringerer als der US-amerikanische Evangelist Billy Graham hatte sogar behauptet, auch Mode sei Sünde. Dieser Logik folgend blieb da wenig Spielraum für modische Kleidung. Ein Gipfel der Eleganz war das nicht. Von meinem Großvater – ich habe ihn nicht erlebt – wurde berichtet, dass es die heilige Stimmung des Versammlungssaales gebiete, derart gemessenen Schrittes den Raum zu betreten, dass sich die Schnürsenkel nicht bewegen durften.

Читать дальше