La invención de ese lenguaje no fue un hecho espontáneo ni un hecho estilístico surgido de la nada. La escritura de la prensa se basó en los conocimientos acumulados de los redactores de periódicos —los “escritores públicos” o “publicistas”— que poseían unos conocimientos jurídicos, teológicos y retóricos obtenidos según los cánones ilustrados y católicos. Trataron de escribir según el orden de la razón y con base en evocaciones de elementos propios de una educación que les había permitido hacer analogías entre el momento que vivían y otros semejantes en la historia de la humanidad, de ahí el inventario de imágenes, metáforas y frases provenientes de las experiencias democráticas en la Roma y la Grecia antiguas. La recuperación de un republicanismo antiguo hizo vigentes unos conocimientos histórico-políticos que sirvieron de guía en la imaginación de un nuevo orden a partir de la crisis monárquica de 1808. Los periódicos que nacieron en esa primera mitad de siglo, y con mayor insistencia hasta la década de 1830, estuvieron fácilmente poseídos por autores y obras que evocaban ese mundo antiguo que puso a funcionar ciertas ideas de democracia. 21

¿Cómo hemos llegado a esta constatación? Los historiadores leemos periódicos que suelen tener, para nuestras indagaciones, un valor referencial. Pero solemos olvidar que esos documentos son, ellos mismos, unos hechos históricos, productos de la acción y del pensamiento, expresión de las relaciones entre los individuos. Esta vez no hemos tomado los periódicos de una época como un recurso documental para indagar por algo externo a los periódicos mismos; ellos no han sido dispositivos para indagar por otros hechos históricos porque ellos han sido, esta vez, el hecho histórico que hemos querido comprender. En esta ocasión era necesario saber qué decían los periódicos, cómo lo decían y por qué. Digamos, entonces, que hemos estado próximos a un análisis textual, a un examen de contenidos y formas, de autores y estilos, de recurrencias del lenguaje y de rupturas significativas en ese lenguaje. La prensa examinada, siguiendo aquellos títulos que juzgamos lo suficientemente representativos de algún estado de evolución de la instauración del periodismo en varios países de la América española, ha constituido para nosotros un corpus textual con su propia historia. Ese largo corpus contiene una historia de fabricación colectiva de un lenguaje de deliberación pública.

También nos hemos detenido, cuando lo hemos considerado forzoso, en elaborar semblanzas biográficas que ayuden tanto a entender trayectorias individuales como tendencias generales. Hemos estado hablando de un mundo letrado compuesto de individuos provistos de legados, prolongadores y transformadores de acumulados retóricos; sus vidas fueron, en buena medida, trayectorias de comunicación, parábolas de una sociabilidad productora y reproductora de los principios de deliberación pública. También pueden verse esas vidas asociadas como resultado y expresión de las disputas por la hegemonía en el campo de la opinión pública, porque fueron las figuras centrales de la afirmación de una cultura letrada que sirvió de fundamento en la instauración de un nuevo orden político. No perdamos de vista que hemos examinado un momento de emergencia y formación de un personal que imbricó sus dotes letradas en la legitimación de un nuevo agente político. Fueron escritores de prensa impelidos por la necesidad de intervenir en el moldeamiento del nuevo orden político y, por lo tanto, escritores de lo político, deliberantes acerca de las condiciones o reglas de funcionamiento de la vida pública. Definidores de la estrechez o amplitud de la discusión pública cotidiana; en consecuencia, creadores de un lenguaje político. Esos individuos dejaron en su obra escrita, reflexiones, definiciones y auto-definiciones. Referirse a ellos en esta obra nos condujo a un ejercicio prosopográfico o, al menos, a esbozos de biografías útiles para explicar el proceso general al que pertenecieron.

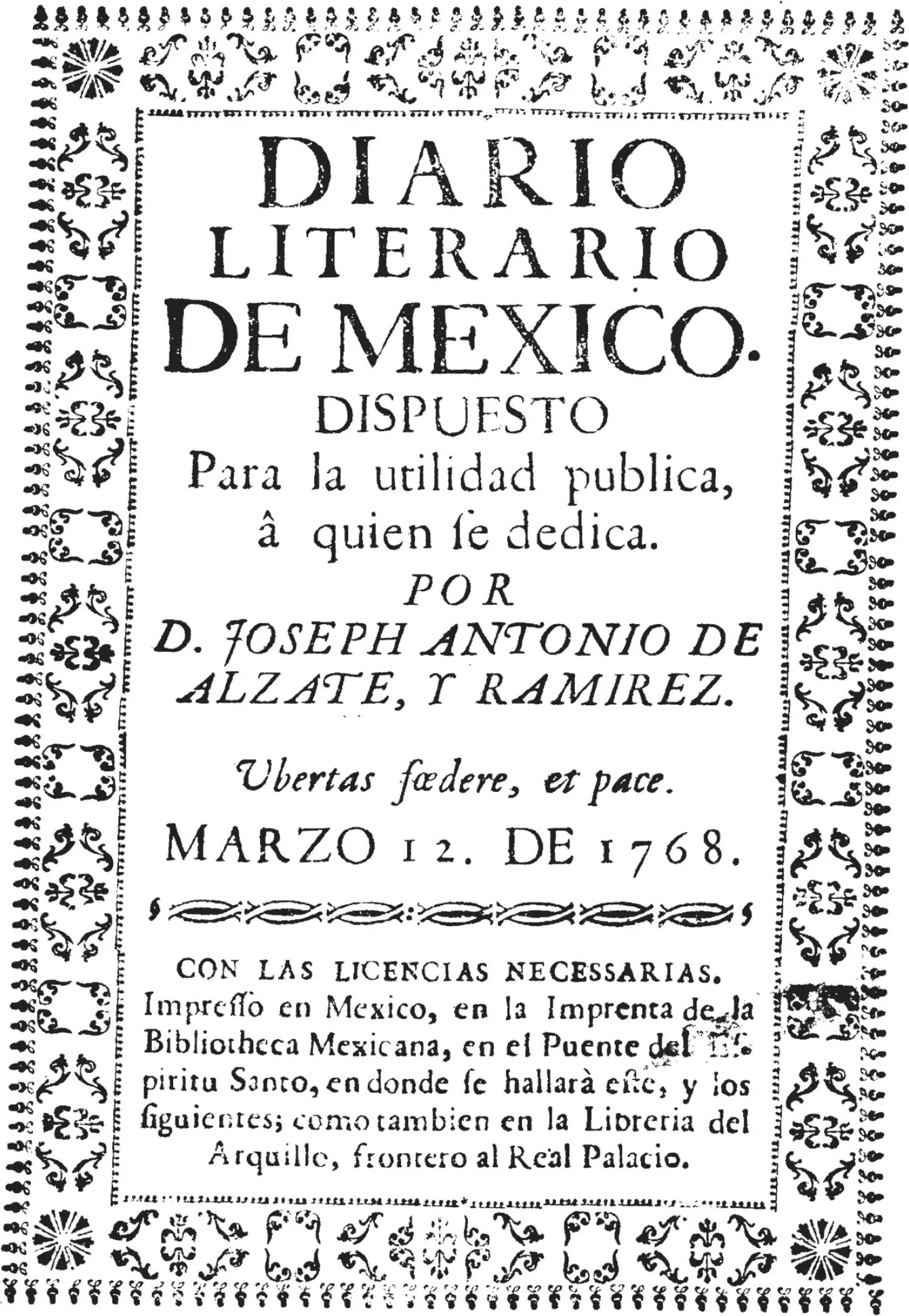

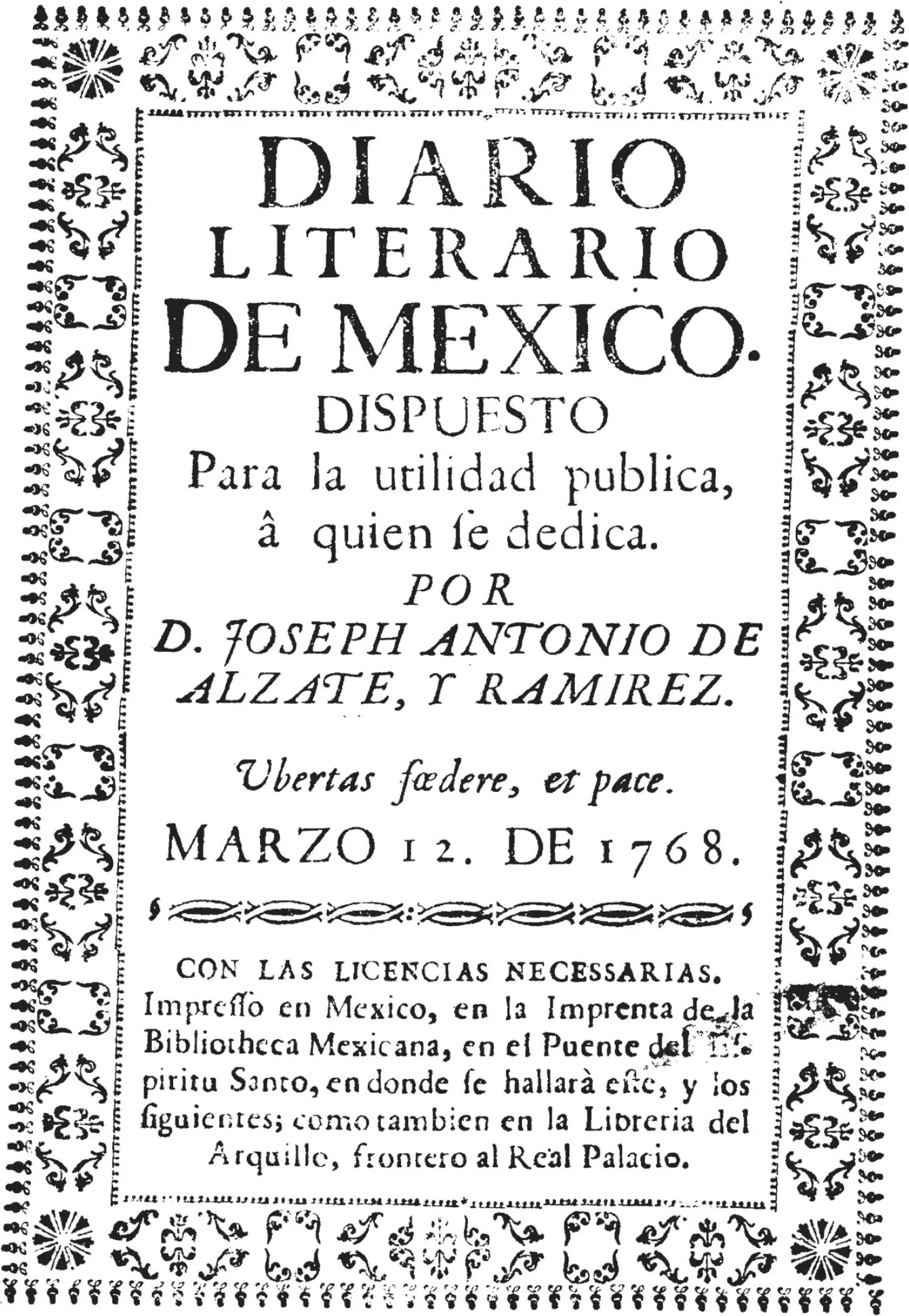

El libro ha sido organizado en cinco capítulos que intentan ser un conjunto narrativo y explicativo de un proceso. Nos pareció indispensable un primer capítulo concentrado en la definición de los rasgos fundamentales de la publicidad en el Antiguo Régimen, especialmente en lo concerniente a la importancia concedida, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, a la fundación de periódicos con apoyo muy restrictivo de las autoridades coloniales. Este capítulo nos ha servido también para mostrar que algunos esquemas de comunicación utilizados en años posteriores tuvieron emergencia durante estos tiempos de censura monárquica.

La figura del escritor por encargo, sometido a los designios de las autoridades monárquicas fue, en medio de las restricciones, el esbozo de los publicistas oficiales aupados por las autoridades del Nuevo Régimen. El capítulo siguiente es un examen detallado de los procesos legislativos que vivió, en los países estudiados, la libertad de imprenta y a eso le hemos agregado el análisis del sistema de jurados de imprenta. Aquí son evidentes las diferencias sustanciales en la aplicación de la nueva libertad de imprenta, algo estrechamente relacionado con el carácter de la dirigencia política y sus actitudes con respecto al proceso de separación del dominio español. La libertad de imprenta tuvo aplicación desigual, la censura a posteriori estuvo reglamentada y movilizó de modo episódico a notables lugareños que hicieron parte de los tribunales o jurados de imprenta. El capítulo tercero está consagrado a la figura del impresor, un agente social de la política que ayuda a entender las condiciones materiales en que se desplegó un frente publicitario que tuvo relaciones directas con el personal político y, en muchos casos, con el Estado. Nuestra semblanza del impresor y su mundo inmediato es, seguramente, incompleta y ha dependido, en muy buena medida, de las condiciones documentales muy desiguales al respecto y en la que se destacan los acumulados de la historiografía y la archivística en México. Los dos últimos capítulos están concentrados en el análisis del sistema de deliberación pública entre los decenios 1810 y 1830, aunque no faltan menciones explícitas a episodios anteriores y posteriores a ese lapso. El cuarto, en particular, pretende mostrar los forcejeos entre la pretendida opinión oficial y las opiniones particulares, y en la coda de este libro, el quinto capítulo, se detiene en los elementos constitutivos de lo que podemos llamar el lenguaje político de la república.

Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768.

Fuente: https://archive.org/details/1983280.0001.001.umich.edu

1. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (París : Pléiade, 1992 [1835]), 207.

2. Me refiero especialmente a los aportes de Elías José Palti y Carlos Altamirano y, en general, al esfuerzo difusor de la revista Prismas de Buenos Aires. Carlos Altamirano, “De la historia política a la historia intelectual. Reactivaciones y renovaciones”, Prismas - Revista de Historia Intelectual, no. 9 (2005):11-18; Elías José Palti, “La nueva historia intelectual y sus repercusiones en América latina”, História Unisinos, no. 11 (2007): 297-305.

3. John G. A. Pocock, Virtue, Commerce, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 2-4.

4. John G. A. Pocock, Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método (Madrid: Akal, 2012), 101-118.

5. Quentin Skinner, Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007), 205-208.

Читать дальше